Die hohe Schule der DISKURSPOLIZEI

Offene Debatten werden an manchen US-Universitäten durch radikale Formen politischer Korrektheit behindert. Rechtskonservative denunzieren nun im Gegenzug linke Professoren.

Offene Debatten werden an manchen US-Universitäten durch radikale Formen politischer Korrektheit behindert. Rechtskonservative denunzieren nun im Gegenzug linke Professoren.

Es war am 27. Oktober 2015, rund ein Jahr vor der US-Präsidentschaftswahl, als die Studierenden der renommierten Yale University (siehe rechts) ein neues Mail in ihrem Eingangsordner fanden. Angesichts der bevorstehenden Kostümbälle zu Halloween warnten dreizehn Administratoren vor "kulturunsensiblen" Verkleidungen: Eine weiße Studentin dürfe keinesfalls einen indischen Sari oder indianischen Kopfschmuck überwerfen. Erika Christakis, Professorin für frühkindliche Entwicklung, und ihr Mann Nicholas, den das Time Magazine zu einem der 100 wichtigsten Denker der Gegenwart gekürt hatte, waren über dieser Bevormundung verärgert. "Es liegt nicht an uns, den jungen Leuten vorzuschreiben, was sie anziehen müssen", argumentierten sie in einer Email-Antwort. "Wenn du an einer Verkleidung etwas auszusetzen hast, sprich mit dem Kostümträger. Redefreiheit ist das Kennzeichen einer offenen Gesellschaft." Wenige Stunden später hatten sich Dutzende wütende Studierende vor dem Haus des Forscherpaars versammelt. Ein halbes Jahr hielten sie dem Shitstorm in den sozialen Medien noch stand, im Mai 2016 traten sie schließlich von allen Ämtern zurück.

Mikroaggressiver Smalltalk?

Der Streit über "kulturunsensible" Kostüme ist so alt wie die "Political Correctness" selbst. Neu ist aber der fast messianische Eifer, mit dem in den vergangenen Jahren an manchen US-Universitäten eine Extremversion politischer Korrektheit etabliert werden sollte. Ein Beispiel ist die Debatte um "Mikroaggressionen" ("Microaggressions"), wie der Sozialpsychologe Chester Pierce bereits 1970 als abwertend empfundene Äußerungen bezeichnete. Janet Napolitano, Rektorin der University of California, warnte etwa alle Universitätsangestellten davor, sich im Smalltalk nach Geburts-oder Herkunftsort des Gesprächspartners zu erkundigen. Und an der kalifornischen UCLA wurde ein Sitzstreik abgehalten, weil ein Professor die Grammatikfehler afroamerikanischer Studenten korrigiert und sie damit gezwungen hatte, "Regeln zu befolgen, die in Wahrheit nur Ideologien widerspiegeln".

Einst Orte des intellektuellen Diskurses, fürchteten sich Universitäten plötzlich vor Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten. Diese Entwicklung gipfelte in so genannten "Trigger Warnings", Warnhinweisen vor heiklen Büchern und Lehrveranstaltungsinhalten. Ursprünglich zum Schutz von Studierenden mit mentalen Problemen oder Vergewaltigungsopfern vor Retraumatisierung gedacht, sollten sie nun laut einem vom Oberlin College herausgegebenen Handbuch vor allen Erwähnungen von "Rassismus, Klassizismus, Sexismus, Heterosexismus, Cissexismus, Privilegien und Unterdrückung" stehen.

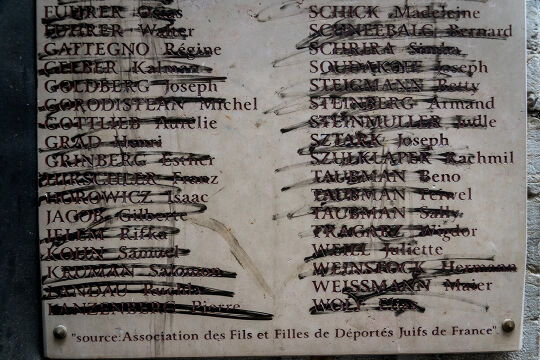

Große Klassiker der Weltliteratur würden demnach eines Warnhinweises bedürfen: "Der große Gatsby" wegen Frauenfeindlichkeit und Gewalt, "Huckleberry Finn" wegen Rassismus, "Der Kaufmann von Venedig" wegen Antisemitismus. Jenen, die sich vor kontroversen Meinungen fürchteten, standen auf vielen Colleges zudem sogenannte "Safe Spaces" zur Verfügung. Als etwa bei einer Diskussionsveranstaltung der Brown University die umstrittene Anarchofeministin Wendy McElroy auftrat, richtete die "Task Force für Sexuelle Gewalt" einen "Safe Space" am Campus ein. Der Raum war mit Keksen, Malbüchern und Knetmasse ausgestattet, im Hintergrund lief beruhigende Musik und ein Video mit Hundewelpen.

Alsbald hagelte es in US-Zeitungen Kritik an der Generation "Snowflake", die sich aus Angst vor der realen Welt in den Kokon ihres vorgefertigten Weltbildes zurückziehe. Karikaturen verspotteten die Studierenden als heulende Babys. Selbst Barack Obama schaltete sich ein: "Unsere Studenten sollten nicht verhätschelt werden", meinte der scheidende Präsident. Und das Magazin The Atlantic verglich das neue Regelkorsett gar mit Orwells "1984". Tatsächlich gaben 40 Prozent der US-Studierenden in einer Umfrage an, sich davor zu fürchten, ihre wahren Meinungen zu artikulieren.

Zugleich sprachen sich aber 61 Prozent für "Trigger Warnings" aus -und das nicht ohne Grund: 54 Prozent der Studierenden leiden gemäß der US-College-Gesundheitsorganisation unter Panikattacken; jede fünfte Frau wird während ihrer Zeit am College vergewaltigt. Da hilft es wenig, wenn Wissenschaftler wie der Harvard-Professor Richard McNally "Trigger Warnings" und "Safe Spaces" aus psychologischer Sicht für kontraproduktiv halten. Auch der Eifer gegen realen oder eingebildeten Rassismus kommt nicht von ungefähr: Angesichts der systemischen Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß scheinen die Studierenden Martin Luther Kings Vision einer "farbenblinden" Gesellschaft aufgegeben zu haben. Sätze wie "wenn ich dich sehe, schaue ich nicht auf deine Hautfarbe" oder "es gibt nur eine Rasse - die menschliche Rasse" landeten etwa auf der von Rektorin Janet Napolitano ausgegebenen "schwarzen Liste" der verbotenen Bemerkungen.

Die universitäre Zensureuphorie der letzten Jahre steht freilich im krassen Gegensatz zum liberalen Grundverständnis der USA. In der amerikanischen Verfassung ist der Gedanke der Redefreiheit so tief verankert, dass der Supreme Court 1971 sogar Verbote von Nazi-Aufmärschen in jüdischen Vierteln aufhob. Und 2011 urteilte er, dass Vertreter einer Baptisten-Gemeinde mit Plakaten wie "Gott hasst Schwule" und "Gott sei gedankt für jeden toten Soldaten" auf dem Begräbnis eines Marine aufmarschieren durften.

"Jede Doktrin" muss erlaubt sein

Die radikale Meinungsfreiheit im amerikanischen Rechtssystem stützt sich dabei auf die Argumentation des britischen Philosophen John Mill. Er fand schon 1829, dass "jede Doktrin, ungeachtet ihrer Moralität", erlaubt sein müsse. Selbst Hassreden seien zulässig, wenn sie nicht eine immanente Gefahr für den Frieden darstellten. Der 2004 verstorbene Philosoph Joel Feinberg wollte hingegen Aussagen, die "Schock, Abscheu und Ekel" mit sich brächten, nach dem "Beleidigungsprinzip" gesetzlich verbieten lassen. Und auch der Politikwissenschafter Charles R. Lawrence argumentiert, dass Worte eine offene Kommunikation zum Ziel hätten -und "Kampfbegriffe" zur Gewalt führten. Doch sollen beleidigende Aussagen einfach verboten werden?

Für viele Amerikaner lautet die Antwort: Nein. Unter den Wählern von Donald Trump halten laut Pew Research Center sogar 83 Prozent die politische Korrektheit für ein großes Problem. "Er sagt zumindest, was er sich denkt", lautet eines der Hauptargumente der Trump-Fans. Als Konsequenz zeigen sich die Vereinigten Staaten heute gespalten wie selten zuvor: An den Universitäten dürfen Latinos nicht mehr auf ihren Geburtsort angesprochen werden, während Trump mexikanische Immigranten als "Vergewaltiger" beschimpft; in altehrwürdigen Hochschulen bekommen Ovids "Metamorphosen" einen Warnhinweis wegen Erwähnungen von Vergewaltigung, während der Präsident damit prahlt, Frauen ohne deren Einverständnis geküsst und begrapscht zu haben. Der schmale Grat zwischen "politisch unkorrekt" und offen rassistisch oder sexistisch bleibt dabei vielen verborgen. Es war und ist eine Ironie dieser verrückten Wahl, dass ein Mann, der Kritikern mit Verleumdungsklagen droht und bei seiner ersten Pressekonferenz unbequemen Medien das Wort verbietet, als Retter der Redefreiheit gefeiert wird.

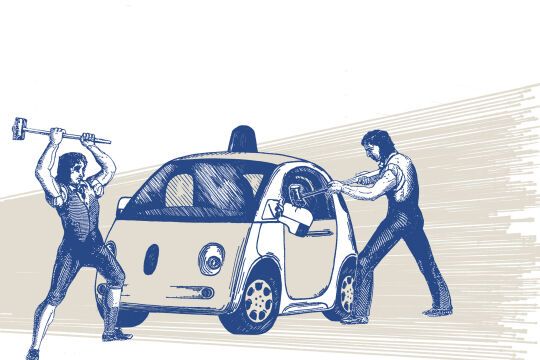

An den Universitäten zeigen sich jedenfalls schon erste Folgen dieser Dynamik: Zwei Wochen nach Trumps Wahl - und einen Tag, nachdem der Rechtsextremist Richard Spencer bei einer Veranstaltung der "Alternative-Right-Bewegung" in Washington "Heil Trump!" gerufen hatte, startete der rechtskonservative Jungstar Charlie Kirk das Onlineportal professorwachlist.com. Die Studenten werden darin aufgefordert, linksgerichtete Universitäts- und Collegelehrer zu melden, die etwa die Waffenlobby NRA kritisierten, weiße Privilegien zum Thema machten oder konservative Studenten diskriminierten. Während sich die ultrarechte Website breitbart.com über die Initiative freut, fühlen sich andere an die McCarthy-Ära erinnert - mit ihrer Hexenjagd auf tatsächliche oder angebliche Kommunisten. Eine neue Form von "Trigger-Warning" sozusagen - diesmal eben vor "antiamerikanischen Werten und linker Propaganda".

In Anführungszeichen

Glanz und Elend der Political Correctness.

Von Matthias Dusini und Thomas Edlinger.

Suhrkamp 2012.

297 Seiten, karton., € 16,50

BUCH TIPP

Schlachtfelder der Sprache

Angesichts von Donald Trump ist vielen - verständlicherweise - die Lust auf Political-Correctness-Bashing vergangen. Wer trotzdem verstehen will, warum ausgerechnet "um die Wörter herumkrabbelnde Gänsefüßchen anzeigen, wo es die Gesellschaft juckt", sollte zu Matthias Dusinis und Thomas Edlingers virtuoser Polemik "In Anführungszeichen"(2012) greifen. Entlang der Diskurs- und Popgeschichte beschreiben sie, warum Political Correctness aus ihrer Sicht "der Thronfolger des Systemstreits zwischen Ost und West" geworden ist. Inklusive Glossar (s.o.). (dh)