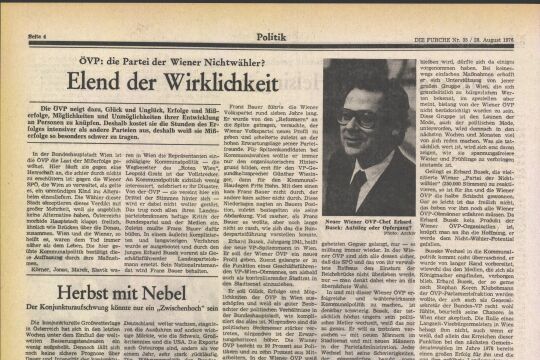

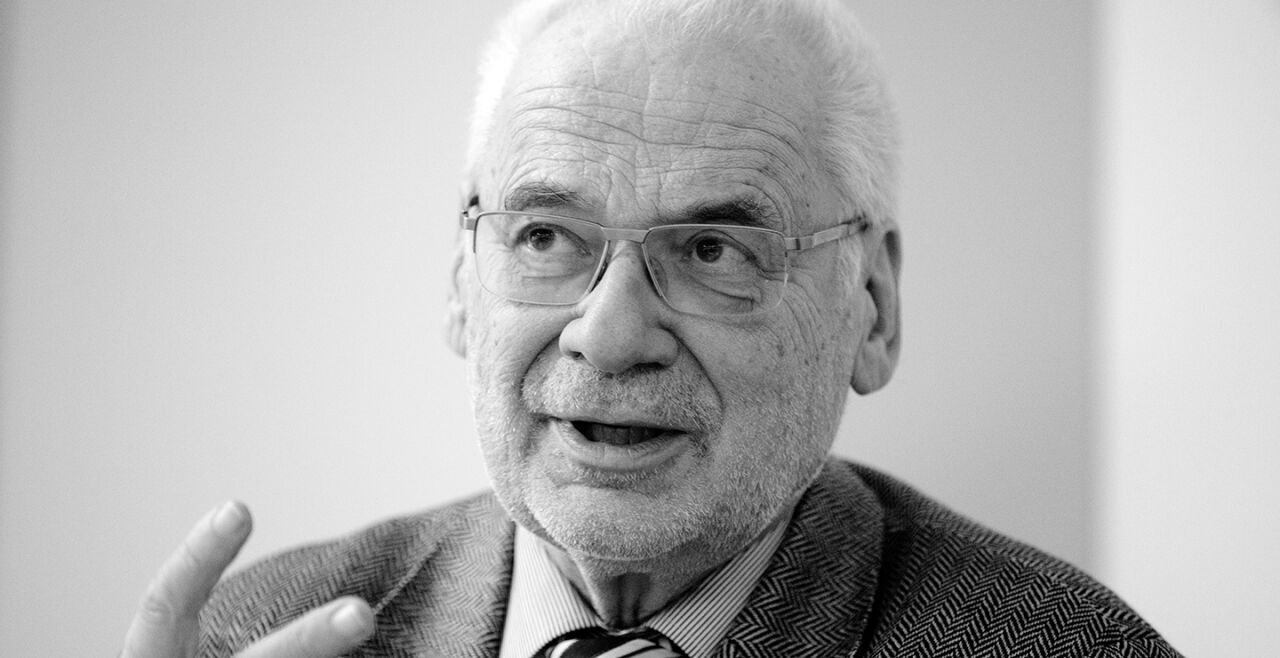

Erhard Busek - Zoon Politikon

Vor einem Jahr, am 13. März 2022, ist Erhard Busek völlig überraschend verstorben. Warum Menschen wie er der ÖVP wie der katholischen Kirche schmerzlich fehlen. Eine Erinnerung.

Vor einem Jahr, am 13. März 2022, ist Erhard Busek völlig überraschend verstorben. Warum Menschen wie er der ÖVP wie der katholischen Kirche schmerzlich fehlen. Eine Erinnerung.

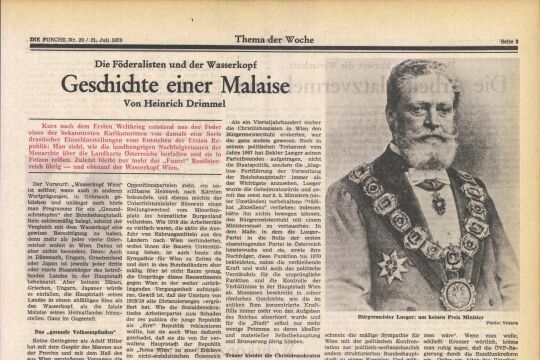

Wenn man auf dem Wiener Zentralfriedhof die sogenannte Dr. Karl Lueger-Gedächtniskirche verlässt, befindet sich – bezeichnenderweise nicht rechter, sondern linker Hand – das Ehrengrab von Erhard Busek. Der bei aller Skepsis und Kritik bekennende Christ und ehemalige Vizekanzler der Republik verstarb im März vor einem Jahr im Alter von achtzig Jahren. Mit fünfundfünfzig war er aus der Politik geschieden – politisch war er sein Leben lang geblieben. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte ihn wie ein Schlag getroffen und ihm das Herz gebrochen. Es war, ja ist ein Krieg in Mitteleuropa, wie er es definierte.

Seine Prägung hatte Busek im Wien der Nachkriegszeit erlebt. Damals ging es um Wiederaufbau, indem man den äußeren und inneren Schutt entfernte, der Österreich belastete. Außen waren die Straßen und Plätze voller Ruinen und Staub der ehemals herrlichen Stadt. Man räumte weg, manches baute man wieder auf, vieles riss man ab. Was für die Stadt galt, galt auch für den Staat. Innen verbot man sich die Erinnerung an den Nationalsozialismus. Was Sigmund Freud „Verdrängung“ nannte, wurde kollektives „Unterbewusstsein“. Doch Busek stand – ebenso wie Viktor Frankl, der mehrere Konzentrationslager überlebt hatte – nicht aufseiten eines „Antifaschismus“ als „Überbewusstsein“. Er mochte den Begriff ganz und gar nicht.

Einerseits lehnte Busek kollektive Schuld ab, andererseits befürwortete er kollektive Verantwortung: eine Haltung, worin die beiden Seelen seiner Brust, Jurist und Historiker, eins wurden. Darin stimmte er mit seinem Pendant in den 1990er Jahren überein, Franz Vranitzky, mit dem er seinen größten Triumph feierte: den Beitritt zur Europäischen Union. Dadurch erhoffte er eine Katharsis der österreichischen Geschichte und Politik, um das Kleine und Kleingeistige zugunsten des Großen und Großgeistigen zu überwinden. Irrte er, pars pro toto, angesichts der Qualität der „alten“ Debatten im „neuen“ Parlament, wie wir sie – eher einer Restaurierung denn einer Renovierung gleich – heute wieder erleben?

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!