Während der Furche-Redakteur am Eingangstor zum US-Militärspital in Landstuhl steht und die Einlassmodalitäten abwartet, eilt ein Soldat in khaki-farbener Wüstenuniform durch das Schneegestöber in Richtung Krankenhaus. Dieses Bild prägt sich ein und wird von den weiteren Erlebnissen an diesem Tag bestätigt. In dieser US-Basis mitten in Deutschland prallen Welten aufeinander: Krieg und Frieden, europäische Skepsis und amerikanische Gewissheit. redaktion: wolfgang machreich Arm-und Beinamputierte, die zurück in den Krieg wollen, und traumatisierte Kämpfer, deren größte Sorge ihre im Irak gebliebenen Kameraden sind. Besuch bei den Kriegsinvaliden im US-Spital in Landstuhl.

Um dreiviertel zehn Uhr vormittag kommt der Irak-Krieg nach Landstuhl; der angeschossene, der zerfetzte, der amputierte, der erkrankte Teil dieses Krieges trifft ein - und zwei Dutzend Ärzte, Schwestern, Krankenpfleger und ein Militärkaplan warten auf ihn in der Empfangshalle des Landstuhl Regional Medical Centers, dem größten amerikanischen Militärspital außerhalb der usa.

Mehr als 40.000 verwundete und erkrankte Soldaten wurden in den letzten drei Kriegsjahren aus dem Irak nach Rheinland-Pfalz verlegt. An diesem Tag bringt ein riesiger Krankentransporter 18 Patienten, darunter zwei Schwerverletzte, vom wenige Kilometer entfernten amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ramstein ins us-Lazarett mitten im Pfälzer Wald. Und um den Kontrast zwischen dem Krieg und der Unsicherheit dort und dem Frieden und der Sicherheit da zu verstärken, hilft an diesem Tag auch noch das Wetter mit: Schneeflocken begrüßen die Verwundeten, zeigen: Hier ist definitiv eine andere Welt als die, aus der ihr kommt.

"Dass keiner verloren geht"

"Wer es nach Landstuhl schafft, ist daheim", heißt es unter den amerikanischen gi's. "Wir schauen drauf, dass keiner unserer Jungs verloren geht", bestätigt der Arzt, der die Ankunft der Verwundeten überwacht, den guten Ruf, den Landstuhl unter den Soldaten genießt. "Wir versuchen aus der kurzen Zeit, die wir haben, das Beste rauszuholen", ergänzt Major Kendra Whyatt. Über e-Mail informiert, weiß die leitende Schwester der orthopädischen Abteilung in Landstuhl schon seit Stunden, wer mit welcher Verletzung aus dem Transporter gehoben werden muss; und das Flugzeug mit den Verwundeten war noch nicht in Balad, der größten amerikanischen Basis im Irak, eine Autostunde nördlich von Bagdad, gestartet, da plante Oberschwester Whyatt im 3500 Kilometer entfernten Spital schon, welcher Behandlung jeder Patient nach seiner Ankunft unterzogen und in welches Krankenbett ein jeder schließlich gelegt wird.

US-Flagge am Krankenbett

Am Namenschild von Wesley Hunter, links neben der Tür zu seinem Krankenzimmer, hängt ein us-Wimpel; und auf seinem Nachtkästchen liegt die Militärzeitung Stars and Stripes und eine Schachtel mit einem Plastikpanzer zum Selberbasteln - "ein Geschenk", der Militärkaplan hat es vorbeigebracht, sagt Hunter, zusammen mit Briefen aus den usa, in denen gleichsam besorgte wie stolze Amerikaner dem Verletzten Besserung wünschen und ihm für seinen "Heldenmut"danken.

Staff Sergeant Wesley Hunter, "sagen Sie Wes zu mir", war in der Früh auf Patrouille im Schiitenviertel Schula in Bagdad - machte Jagd auf die "Mudsch", wie die Aufständischen von den Amerikanern verächtlich genannt werden. Acht Anschläge hatten er und sein Team bis dahin heil überstanden; die neunte Attacke spürte Hunter im ersten Moment so, als ob ihm jemand "mit einen Baseballschläger kräftig auf den Rücken geschlagen hätte". Doch das vermeintliche Schlagholz war eine selbst gebastelte Bombe, die neben dem Militärfahrzeug detonierte. Der Schütze auf dem Hintersitz wurde sofort getötet, der Fahrer starb auf dem Weg ins Feldlazarett, Hunter kam mit vergleichsweise glimpflichen Verletzungen davon - was seinen Körper angeht, wie seine Psyche auf diesen Anschlag und auf den Tod seiner beiden Kameraden reagieren wird, lässt sich noch nicht abschätzen.

Wesley Hunter spricht leise und ernst, wenn er erzählt, dass er mit seiner Frau in Texas telefoniert hat; dass er ihr gesagt hat, bei ihm sei alles ok; dass er seinen 13 Monate alten Sohn hat grüßen lassen und dass er ihr versprochen hat, er werde bald nach Hause kommen ... - und während er redet, über die "Befreiung des Irak" berichtet, über das Misstrauen gegenüber der irakischen Polizei, über die Sorge um seine Kameraden, die noch in Bagdad sind oder über den Rauch der Explosion, den er nicht und nicht aus seiner Nase kriegt, greift Hunter einmal, zweimal, dreimal nach dem Haltegriff, der über seinem Bett baumelt, und zieht sich daran in die Höhe - raus aus dem, wo er jetzt drin ist.

Explosionsrauch in der Nase

"Es macht natürlich einen Unterschied, ob sich der Verletzte, der vor einem liegt, seine Knochen in einem Fußballspiel oder in einem Krieg gebrochen hat", sagt Oberschwester Kendra Whyatt. Ansonsten sieht sie zwischen der täglichen Arbeit einer Krankenschwester in einem zivilen Krankenhaus und ihren Aufgaben im Militärspital nur wenig Unterschied. Für einen Bereich stimmt das sicher: Um ihre Autorität bräuchte die groß gewachsene Afroamerikanerin auch ohne Major-Dienstgrad, blank geputzten Militärstiefeln und grün-schwarzer Tarnuniform nicht fürchten.

Zweieinhalb Babys pro Tag

Seit 15 Jahren arbeitet die Mittdreißigerin für die us-Army, vier davon ist sie in Landstuhl stationiert; mit ihren drei kleinen Kindern ist Whyatt nach Deutschland gezogen; vom ersten Verletztentransport aus dem Irak im März 2003 an kennt sie die "Operation Iraqi Freedom" aus der anderen Perspektive: aus der Sicht der Verwundeten, Kranken, Traumatisierten. Das us-amerikanische Time-Magazine zitierte Whyatt einmal in einem Artikel über das Spital in Landstuhl mit den Worten: "Das Leben, das wir hier leben, und das, was die Amerikaner glauben, sind zwei verschiedene Dinge."

Bis zum ersten Golfkrieg war das Landstuhl Regional Medical Center ausschließlich für die medizinische Versorgung der amerikanischen Streitkräfte in Europa zuständig - ein beschauliches "9-to-3-life" erinnern sich manche Ärzte an diese Zeit zurück. Und nach wie vor bietet Landstuhl dieses Service für 250.000 us-Militärs und deren Familien: angefangen von Blinddarm-und Mandeloperationen über das Ziehen von Weisheitszähnen bis zur Geburtshilfe - laut Statistik kommen jeden Tag zweieinhalb Kinder im Militärspital zur Welt, und jede Geburt wird mit einem Musikständchen aus den Krankenhauslautsprechern gefeiert. Mit dem von us-Präsident George Bush senior zur Befreiung Kuwaits angeordneten Angriff auf Saddam Husseins in den Nachbarstaat einmarschierten Streitkräfte im Jänner 1991 änderte sich jedoch die Aufgabenstellung für das Militärspital dramatisch: Landstuhl wurde zur Notfallaufnahme für damals 4000 verletzte us-Soldaten. "Operation Freedom", der Krieg in Afghanistan nach den Anschlägen vom 11. September 2001, war die nächste Bewährungsprobe für den amerikanischen "Emergency Room" in Europa; und in diesem, offiziell zwar schon seit langem beendeten, dafür aber umso heftiger und verlustreicher weitergeführten zweiten amerikanischen Irak-Krieg, wurden bereits Soldaten aus 38 "Koalition der Willigen"-Nationen in Landstuhl behandelt.

Für die Ärzte, Schwestern und Pfleger ist dieser Länder-, Kultur-und Mentalitätenmix nicht immer ganz leicht zu handhaben, sagt Oberschwester Whyatt: "Die Probleme fangen bei der Sprache an und hören bei den unterschiedlichen Essensgewohnheiten nicht auf." Große Schwierigkeiten treten mitunter zu Tage, wenn die Patienten aus Regionen kommen, in denen Frauen eine andere gesellschaftliche Stellung als in der westlichen Welt einnehmen, der Umgang zwischen Mann und Frau ein anderer als der amerikanischeuropäische "Way of Life" ist.

Multi-Kulti-Krankenhaus

Aber auch ansonsten sind allerlei Missverständnissen Tür und Tor geöffnet: Ein rumänischer Patient, erzählt Whyatt, wollte jeden Tag partout nur eine einzige Tablette aus seinem Medikamenten-Cocktail nehmen - bis sie draufgekommen ist, dass er sich vor den in rumänischen Krankenhäusern üblichen Selbstbehalten für Arzneimittel fürchtete.

Staff Sergeant William Winburn quälte eine gänzlich andere, um vieles schwerer heilbare Angst: Unterwegs von der kuwaitischen Grenze Richtung Bagdad fuhr sein Fahrzeug in eine Bombe: Winburn selbst wurde an seiner linken Hand schwer verletzt, der unmittelbar vor ihm sitzende Fahrer gar enthauptet, sein Kopf landete auf Winburns Schoß: "Er hatte keine Chance", sagt Winburn noch von dem schrecklichen Erlebnis gezeichnet, "aber wenigstens musste er nicht leiden - das ist ein kleiner Trost."

Von einer Bombe enthauptet

In den Tagen nach der Explosion konnte der 35 Jahre alte Soldat aus Kentucky nicht mehr einschlafen; jedesmal, wenn er die Augen zumachte, tauchte die Tragödie in seiner Vorstellung aufs Neue auf. Und auch während des Tages holten ihn die grausigen Bilder ein: "Ich fühlte mich schuldig, weil ich meinen Kameraden nicht schützen konnte", klagt Winburn, "er war doch erst 22 Jahre alt." Neuen Lebensmut fasste der Staff Sergeant erst, nachdem er mit dem Militärkaplan, mit Schwestern, mit anderen Patienten und mit seiner Frau viel und lang über den Unfall sprechen konnte - Winburn leidet zwar nach wie vor an Albträumen, doch wenn jetzt im Schlaf die Katastrophe vor seinen Augen auftaucht, sagt er, dann richtet er sich in seinem Bett auf, fängt laut mit sich selbst zum Reden an und versucht sich auf diese Art, an die schönen und freudigen Bilder in seinem Leben zu erinnern.

"Wunden, die nicht bluten"

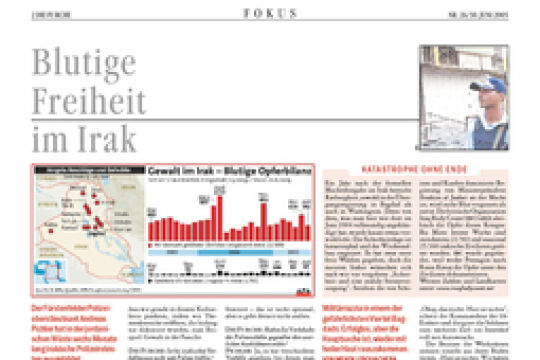

Rund jeder dritte us-Soldat muss sich nach der Rückkehr von Kampfeinsätzen im Irak psychologisch behandeln lassen, heißt es in einer letzte Woche veröffentlichten Studie des Amerikanischen Ärzteverbandes. Danach ist die Verbreitung von psychologischen Problemen unter amerikanischen Soldaten im Irak höher als beispielsweise in Afghanistan oder anderen Einsatzorten. Von rund 223.000 Irak-Veteranen haben sich der Studie zufolge 31 Prozent mindestens ein Mal im ersten Jahr nach dem Kampfeinsatz wegen psychischer Beschwerden ambulant behandeln lassen.

Ausgelöst werden diese posttraumatischen Störungen durch Gefahrensituationen, in denen das eigene Leben ernsthaft bedroht ist, beim plötzlichen Tod eines Kameraden oder wenn man selber den Tod von anderen verursacht hat. "Wunden, die nicht bluten", sagen die Soldaten dazu. Die Krankheit hat aber auch noch viele andere Namen: Im amerikanischen Bürgerkrieg hieß sie "Nostalgie" oder "Soldatenherz"; im Ersten Weltkrieg sprachen die Ärzte von "shell shock", später von Kriegsmüdigkeit. Erst fünf Jahre nach dem Vietnam-Krieg wurde das Syndrom, das Zehntausende von Kriegsveteranen nach ihrer Heimkehr in schwere Lebenskrisen, Obdachlosigkeit, Kriminalität und Verzweiflung stürzte, als eigenes Krankheitsbild anerkannt und unter dem Namen "posttraumatische Belastungsstörung" ins internationale Krankheitsregister aufgenommen.

Ob ein stählerner Marine, ob Mechaniker oder Koch - kein Soldat ist gegen psychische Schäden gefeit: Artillerie-Korporal Victor Reyna, 22 Jahre alt, fürchtet sich seit seinem Kriegseinsatz im Irak vor lauten Geräuschen. Auf einer Kinderparty sprang er unter den Tisch, als ein Luftballon platzte: "Ich dachte", rechtfertigte er sich später, "wir stünden unter Feuer."

Anders Nachrichten hören

Aber auch das Bewusstsein des Krankenhauspersonals ändert sich durch das tägliche Leben mit den Kriegsopfern: "Man lernt, die Nachrichten in den Medien anders zu hören oder zu lesen", sagt Kendra Whyatt: "Wenn es heißt: ,Wir haben Falludscha umzingelt' oder wenn diese oder jene ,neue Offensive' angekündigt wird, dann weiß ich, dass es drei Tage später bei uns ziemlich rund gehen wird."

Und wenn Politiker von der "Demokratisierung des Nahen und Mittleren Ostens" und von "unserer Mission" sprechen, dann denkt Oberschwester Whyatt im nächsten Moment daran, dass diese Ankündigung für sie ganz konkret mehr Verletzte und mehr Traumatisierte bedeutet.

Wobei es den amerikanischen Militärärzten gelungen ist, die Sterblichkeitsrate unter ihren Verwundeten im Irak so niedrig wie nie zuvor in einem Krieg zu halten: Im Zweiten Weltkrieg starb einer von vier verwundeten us-Soldaten, in Vietnam lag das Verhältnis bei einem von fünf, im gegenwärtigen Irak-Krieg aber liegt die Todesrate offiziell bei einem von neun, Timothy Woods, Chef-Chirurg in Landstuhl, schätzt sie sogar auf einen Toten bei zehn Verwundeten. Neben Woods Bürotür, unter einem weißen Arztkittel, hängt eine militärgrüne Fliegerkluft. Der Chirurg gehört zu einem "Critical Care Air Transport Team" und fliegt in den Irak, wenn die Überstellung eines besonders schwer verwundeten Soldaten intensive medizinische Behandlung schon während des knapp siebenstündigen Flugs nach Landstuhl verlangt.

"Goldene Stunde" nützen

Neben diesen fliegenden Operationssälen tragen gut ausgebildete Sanitäter - die die "golden hour" zu nutzen wissen und die Verletzten schon in der ersten Stunde nach dem Unfall optimal versorgen - entscheidend zur hohen Überlebensquote bei den Amerikanern bei. Dazu kommt der große Schutz durch die amerikanischen Splitterwesten und Helme. Das habe auch Auswirkungen auf die Verletzungsarten, meint Woods: Während es bei den irakischen Polizisten meist die Eingeweide trifft, sind die Bäuche der us-Soldaten fast immer "sauber" - dafür werden Arme und Beine umso schlimmer in Mitleidenschaft gezogen.

Auf die Frage, ob er auch mit Simulanten konfrontiert sei, die sich mit der Vortäuschung von allerlei Gebrechen vor dem Kampfeinsatz drücken wollen, antwortet Woods mit einem überzeugten: "Nein, das gibt es bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nicht!" Er sei vielmehr mit dem anderen Extrem konfrontiert: Arm-oder beinamputierte Veteranen bedrängen ihn, doch wieder zurück in den Krieg und zu ihren Kameraden geschickt zu werden: "Das sind richtige Helden, kein Zweifel", sagt Woods, "und sie verdienen es, dass wir unser Bestes für sie geben."

Und ganz Amerika scheint diese Auffassung zu teilen und schickt tausende Briefe und Pakete für "unsere Jungs" nach Landstuhl: "Es gibt nichts, was wir noch nicht geschenkt bekommen haben", seufzt Marie Shaw, die Pressesprecherin des Spitals. Daneben kommen Anfragen von us-Reisegruppen, die "ihre Soldaten" besuchen wollen; von Politikern, Hollywood-, Pop-und Country-Music-Stars, die Landstuhl täglich ihre Aufwartung machen, gar nicht zu reden.

"We are on the line!"

Die Frage nach dem Sinn dieses Krieges, die Frage, ob dieser Krieg gerechtfertigt ist, "stellt sich hier nicht", sagt Shaw; hier gelten Verantwortungsbewusstsein und Korpsgeist: "We are on the line", meint Shaw, "wir stehen bereit - wir alle." Bis auf Oberschwester Whyatt: Die freut sich, dass sie bald in die Staaten zurückkehrt: "Dann kann ich wieder Nachrichten hören", sagt sie, "ohne fürchten zu müssen, dass jede Meldung aus dem Irak mehr Arbeit für mich bedeutet" - und jeden Vormittag aufs Neue der Krieg zu ihr nach Landstuhl kommt.