Beim dieswöchigen Südamerika-Gipfel formierte sich eine breite Front der Ablehnung gegen US-Militärbasen in Kolumbien. Doch Kolumbiens Präsident Álvaro Uribe sucht internationale Unterstützung. Nächstes Jahr will er ein drittes Mal gewählt werden – aber die Verfassung und Enthüllungen von Verbrechen sprechen dagegen.

Ein „wind of change“ sollte mit dem neuen US-Präsidenten Barack Obama die Beziehungen zwischen Nord- und Lateinamerika durchlüften. Der politische Klimawandel wurde beim Gipfeltreffen der Regierungschefs Zentralamerikas im April eingeleitet: Hugo Chávez, der venezolanische Präsident und einer der schärfsten Kritiker der USA, gab sich da bei seiner ersten Begegnung mit Obama betont freundlich: „Ich will dein Freund sein“, sagte er und bekräftigte diesen Vorsatz mit einem Handschlag. Diese Woche, beim Gipfeltreffen der Union Südamerikanischer Staaten (Unasur) in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito, war es mit dem Tauwetter schon wieder vorbei: Chávez spürt „einen Wind des Krieges“ durch die Region wehen.

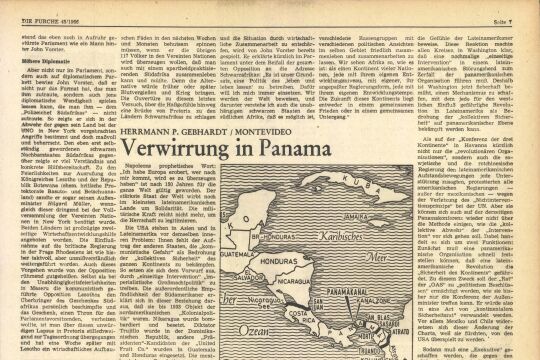

Grund für den neu entfachten Streit sind sieben US-Militärbasen und rund 800 US-Soldaten, die für eine Dauer von zehn Jahren in Kolumbien stationiert werden sollen. Offizielle Begründung ist der Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität und die damit verwobenen kolumbianischen FARC-Rebellen. Chávez sieht dies als Vorwand, geißelt die Pläne als Bedrohung und wirft den USA vor, Kolumbien als „Yankee“-Plattform für Angriffe auf andere Länder in der Region ausbauen zu wollen.

US-Provokation für die Region

Und Chávez ist nicht allein: Gipfelgastgeber Rafael Correa bezeichnete die US-Pläne als „Provokation“ für die Region. Boliviens Präsident Evo Morales sagte, die USA hätten es nicht auf Drogenhandel und Terrorismus abgesehen, sondern „auf die revolutionären Prozesse“ in Lateinamerika. Kritik kam in Quito auch von den Präsidenten aus Brasilien, Argentinien und Paraguay. So forderte Brasilia kürzlich Garantien von Bogota, dass die Aktionen der US-Truppen strikt auf kolumbianisches Territorium beschränkt bleiben. Kolumbiens Präsident Uribe lehnte es aber nach brasilianischer Darstellung bei einem Besuch in Brasilia in der Vorwoche ab, solche Zusicherungen zu geben.

Jim Jones, der nationale Sicherheitsberater der USA, räumte letzte Woche ein, es sei versäumt worden, das geplante Abkommen in der Region besser zu erläutern. Die kolumbianische Vize-Außenministerin Clemencia Forero wiederum verteidigte die Truppenstationierungspläne: Man werde den US-Truppen „nur einen begrenzten Zugang zu den eigenen Stützpunkten im Rahmen von Aktionen gegen Drogenhandel und Terrorismus gewähren.“ Präsident Uribe war wohl aufgrund düsterer Vorahnungen gar nicht erst nach Quito gekommen. Andererseits mangelt es an unguten Erklärungen und skandalösen Enthüllungen für Uribe auch in Kolumbien nicht. Seit zwei Jahren werden immer mehr Hinweise auf die Zusammenarbeit zwischen Politikern und den Paramilitärs – die „Parapolitik“ – bekannt, die für die Ermordung von mindestens 20.000 Menschen verantwortlich gemacht wird (siehe auch Artikel unten).

Ermittlungen gegen 100e Politiker

Vom Obersten Gerichtshof oder dem Generalstaatsanwalt wurden Ermittlungen gegen über 60 Parlamentsabgeordnete und mehr als 300 politische Mandatare wegen dieser Zusammenarbeit eingeleitet. Zahlreiche sitzen bereits im Gefängnis, mehrere Dutzend sind schon verurteilt. Auch über die direkte Verbindung von Armee und Paramilitärs werden immer mehr Informationen bekannt. Trotz aller Skandale rund um seine Person und seine Regierungspolitik kann der kolumbianische Staatschef aber immer noch auf gute Umfragewerte verweisen, was ihn darin beflügelt, bei den im Mai nächsten Jahres anstehenden Wahlen zum dritten Mal anzutreten. Dafür muss er jedoch erneut die Verfassung ändern. Der Weg zu einer Kandidatur wird allerdings nicht mehr so leicht sein wie vor vier Jahren, als Uribe im Parlament durch Stimmenkauf die erforderliche Mehrheit erreichte. Diesmal muss die entsprechende Novellierung des Wahlgesetzes in einem Referendum abgesegnet werden.

Erste Risse in der Uribismus-Front

Paradoxerweise sind es nicht die politischen Skandale, die eine Kandidatur des Präsidenten gefährden, sondern die sich verschlechternde Wirtschaftslage. Eine Mehrheit der Bevölkerung missbilligt seine Amtsführung in Wirtschaftsangelegenheiten. Und im Lager des „Uribismus“ – die den Staatschef unterstützenden Parteien – sind Absetzbestrebungen erkennbar. Einige Persönlichkeiten aus dem Umfeld Uribes würden gerne nächstes Jahr selbst kandidieren, halten sich aber noch bedeckt, solange die Frage über die neuerliche Kandidatur des Präsidenten nicht entschieden ist. Das Referendum wird aller Voraussicht nach im November stattfinden; vorher muss das Verfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesvorlage abstimmen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass das rechtsautoritäre Projekt von Uribe fortgesetzt wird, denn die Linksopposition ist kaum in der Lage, das starke konservative Lager im Land zu besiegen. Kein „wind of change“ also in Kolumbien – der nationale und jetzt womöglich auch regionale und internationale „Wind des Krieges“ weht weiter.

* Werner Hörtner ist Redakteur von „Südwind“ und „Lateinamerika anders“ sowie Autor des Buches „Kolumbien verstehen“ im Züricher Rotpunktverlag

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!