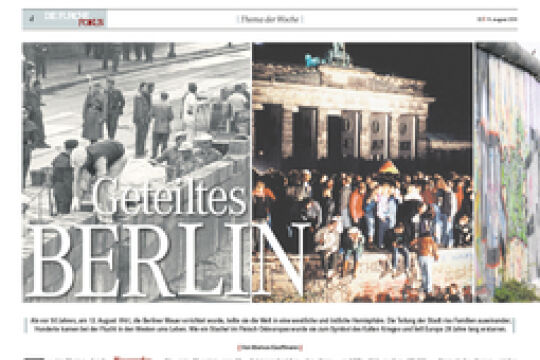

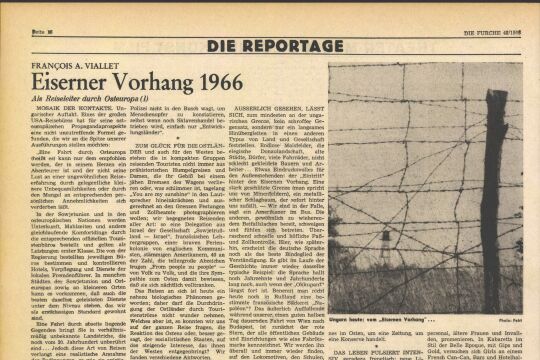

„Schere mitnehmen und Zaun abschneiden“

Der burgenländische Historiker Dieter Szorger war 20, als im Sommer 1989 das „Paneuropäische Picknick“ stattfand. Ein Gespräch über Würstel, Flugblätter und Stacheldraht.

Der burgenländische Historiker Dieter Szorger war 20, als im Sommer 1989 das „Paneuropäische Picknick“ stattfand. Ein Gespräch über Würstel, Flugblätter und Stacheldraht.

Im Interview erinnert sich Dieter Szorger an den Eisernen Vorhang im Burgenland als „Ende der Welt“, die gefährlichen Minenfelder dahinter und erklärt, warum „der Fall der Berliner Mauer in Sopron begann“.

Die Furche: Vor 30 Jahren schlugen DDR-Bürger an der burgenländisch-ungarischen Grenze ein großes Loch in den Eisernen Vorhang. Anlass war das Paneuropäische Picknick. Welche Erinnerung haben Sie an jenen Tag?

Dieter Szorger: Ich wohne in Siegendorf, einer Nachbargemeinde von St. Margarethen, wo ein Teil des Paneuropäischen Picknicks stattfand. Man spürte eine gewisse Aufregung, weil man gewusst hat, dass irgendwas Bemerkenswertes passiert. Natürlich war man sich der weltpolitischen Bedeutung nicht bewusst aber man hat gewusst, dass sehr vieles in Bewegung ist. Ich war damals 20 Jahre alt und weiß noch, dass ich Fußball gespielt habe. Das war bei einem Sommerfest am Sportplatz. Plötzlich sind drei oder vier Familien aufgetaucht. Wir haben ihnen Würstel gegeben, sie verköstigt und duschen lassen. Ich glaube mich erinnern zu können, dass sie dann von einem Autobus abgeholt wurden. Fluchtgeschichten hat es sehr viele gegeben in diesen Tagen.

Die Furche: Hier im Burgenländischen Landesmuseum hängen Flugblätter, die auf Deutsch und Ungarisch zum Paneuropäischen Picknick einladen. War das Picknick groß angekündigt?

Szorger: Man hat es schon mitgekriegt, die Plakate hingen nicht nur an der Wand, es gab auch Postwurfsendungen, auch auf der ungarischen Seite. Die Einladung hat die Aufforderung beinhaltet, man möge eine Schere mitnehmen und ein Stück Zaun abschneiden. Stacheldraht als Souvenir.

Die Furche: Konnte man da nicht mit einer solchen Massenflucht rechnen?

Szorger: Nein, das war vor allem auf der ungarischen Seite nicht zu erwarten. Es war eine Zeit mit einer gewissen atmosphärischen Spannung. Dass so viele Leute aus der DDR in Ungarn auf Besuch waren, war ungewöhnlich. Es ist was in der Luft gelegen. Auf ungarischer Seite gab es wenig Polizei. Denn es war ja für das Picknick ein kleiner Grenzverkehr vorgesehen, allerdings nur für Österreicher und Ungarn. Als der Grenzzaun offen war, ist aus einem Maisfeld in der Umgebung eine Menschenmenge von 600 Personen gekommen und das hat natürlich alle überfordert.

Die Furche: Sie sind am Eisernen Vorhang aufgewachsen. Welche Bedeutung hatte das für Sie?

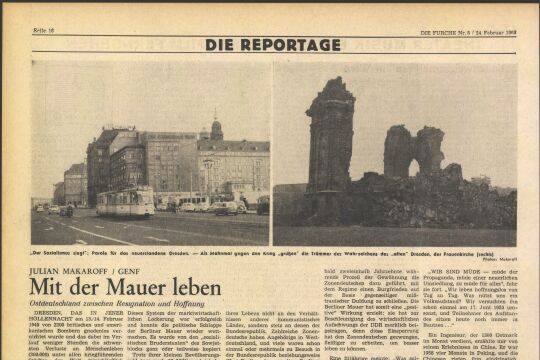

Szorger: Dieser eiserne Vorhang war für uns das Ende der Welt. Da hat es auf der anderen Seite nichts gegeben und wir hatten auch kein Interesse, das kennenzulernen. Manchmal sind Hubschrauber der ungarischen Armee über uns geflogen. Wir haben uns gefürchtet. Man konnte schon reisen, aber nur mit Visum, und wurde dann an der Grenze schikaniert. Der Eiserne Vorhang wurde 1948 gebaut und mit einem Minenfeld versehen, 1955 hat man ihn dann abgebaut. Das Ergebnis war der Aufstand 1956. Danach wurde der Vorhang wieder gebaut und mit einem riesigen Minenfeld versehen. Zwischen 1948 und 1989 sind über 300 Personen an der ungarischen Grenze gestorben. Nicht nur in Berlin hat es Tote gegeben, auch im Burgenland, darunter viele Kinder. Das Gelände ist da abschüssig und wenn es stark geregnet hat, konnte es sein, dass Minen auf die österreichische Seite geschwemmt wurden und Kinder verletzt haben. Die ungarische Volksarmee hatte auch Schießbefehl. In den 1970er-Jahren war die Grenze hermetisch abgeriegelt. Ab 1980 konnten dann auch Ungarn reisen. Das letzte Opfer des Eisernen Vorhangs starb in Lutzmannsburg am 21. August 1989.

Lesen Sie dazu die Reportage „Wie der Eiserne Vorhang fiel“.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.png)