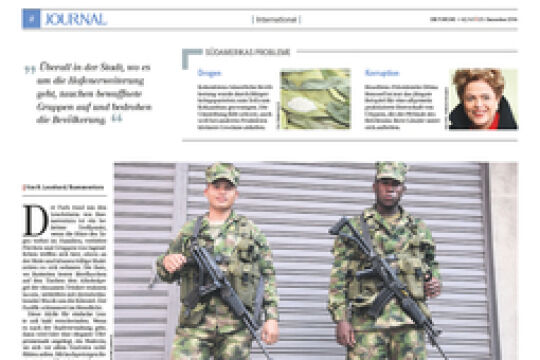

Seit zehn Jahren schotten sich die USA mittels scharfer Überwachung gegen illegale Einwanderer aus Mexiko ab. Tausende versuchen trotzdem ihr Glück, Hunderte bleiben ohne Arme und Beine bei Pater Fiorenzo Rigoni zurück.

Die ersten trugen einen blauen Sarg bemalt mit gelb-orangen Blumen. Dahinter folgten hunderte Menschen mit symbolischen weißen Kreuzen. Mit ihrem zwölf Kilometer langen Marsch vom Strand an der Pazifikküste bis zum Flughafen von Tijuana wollten die Demonstranten auf das Scheitern einer Politik der Abgrenzung aufmerksam machen. Vor zehn Jahren dachte die US-Grenzbehörde, dass Zäune, Scheinwerfer und eine doppelte Zahl von Grenzbeamten die illegalen Einwanderer aus Mexiko und anderen südamerikanischen Staaten stoppen könnten. Doch weit gefehlt: Die schärfere Überwachung an der Grenzstation zum kalifornischen San Diego fordert bloß mehr Todesopfer.

Verdurstet in der Wüste

Seit der verschärften Überwachung versuchen nämlich immer mehr Papierlose auf Pfaden quer durch die Wüste ihr Glück. Die führende mexikanische Tageszeitung La Jornada druckte auf einer Doppelseite die Namen von Opfern, die amtlich registriert wurden. Zudem schilderte das Blatt mehrere Fälle, etwa den des 18-jährigen Carlos Garcia Bravo aus dem Staat Guanajato, der verdurstet in der Wüste gefunden wurde; oder das Schicksal der 17-jährigen Flora Maria Reyes Cruz, die von Menschenhändlern auf die Straße geworfen und dabei getötet wurde, als die Grenzpolizei die Jagd nach ihrem Kleintransporter aufnahm. Im vergangenen Jahr wurden 900.000 Illegale ohne ausreichende Einreisepapiere von der US-Grenzpolizei an der 3.000 Kilometer langen Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten aufgegriffen.

Todesrisiko eingerechnet

Statistiken zufolge überqueren jährlich etwa 100.000 bis 140.000 Papierlose die Grenze zwischen den USA und Mexiko. An der mexikanischen Südgrenze zu Guatemala geht man von 390.000 illegalen Immigranten pro Jahr - besser gesagt Durchreisenden Richtung Nordamerika - aus. Doch Pater Fiorenzo Rigoni, der vor 20 Jahren in Tijuana an der mexikanischen Nordgrenze vis-a-vis von San Diego das erste Haus für die so genannten "Indocumentados" eröffnet hat, schätzt diese Zahl eher auf 550- bis 590-Tausend. Sie kommen aus ganz Süd- und Mittelamerika. Doch seit den wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten in der Karibikregion häufen sich Nicaraguaner, Salvadorianer und vor allem Honduraner. Sie nehmen das Todesrisiko auf sich, um dem Elend und der Arbeitslosigkeit in der Heimat zu entgehen. Als Wirtschaftsflüchtlinge werden sie von den internationalen Statistiken erfasst.

Vor fünf Tagen hat er sein Heimatdorf in den honduranischen Bergen verlassen. Jetzt wartet José Martinez auf den nächsten Güterzug, um sein Glück in den Vereinigten Staaten zu versuchen. Dort hat er bereits Verwandte und Bekannte, die ihm eine Unterkunft und womöglich auch einen Mindestlohnjob verschaffen können. "Alles ist besser als Zuhause. Selbst wenn ich für einen Dollar bei Wal-Mart oder auf den Feldern oder in den amerikanischen Schlachthäusern arbeiten muss. Zumindest habe ich dann Arbeit", meint der 27-Jährige, der seine Frau zurück gelassen hat.

Zustimmend nicken die Männer zwischen 20 und 40, die bei Pater Fiorenzo im Alberge del Inmigrante in Tapachula Unterschlupf gefunden haben. Ein Bett, ein Bad, ein warmes Essen und dann geht es bei Nacht wieder zu den Bahngleisen, um auf dem Güterzug Richtung Norden aufzuspringen. Und dann beginnt von neuem der Kampf mit dem Schicksal, das sich in verschiedenen Uniformen zeigt: Grenzpolizei, Stadtpolizei, Militär, Drogenpolizei. Aber auch organisierte Banden machen seit Jahren Jagd auf die Papierlosen und nehmen ihnen das letzte Hab und Gut ab. Und dann gibt es noch das Risiko, beim gewagten Sprung auf den fahrenden Zug abzugleiten und unter die Räder zu rutschen.

Im Hospiz der Amputierten

Im "Hospiz der Amputierten" finden einige dieser Glücklosen Aufnahme. Seit 14 Jahren kümmert sich Olga Sanchez von der charismatischen Erneuerung in Tapachula um die Verletzten. Zuerst besuchte sie die Invaliden nur im Krankenhaus. Doch die Frage blieb: Wohin mit den vielen Männern und einigen Frauen, wenn sie einmal notärztlich versorgt waren? Die Hausfrau und Mutter mit dem großen Herzen fand vor Jahren ein abbruchreifes Haus. Dort, im Hogar del Buen Pastor, beherbergt sie derzeit 33 Männer im Alter von 17 bis 70. Überwiegend Arm- und Beinamputierte mit Krücken oder auf Behelfsrollstühlen - ein Plastiksessel auf einen rollenden Rahmen montiert.

Apathisch liegt Rodrigo auf dem Pritschenbett. Er hängt am Katheter. Vor einer Woche fiel er vom Zug. Der 17-Jährige aus El Salvador weiß nicht, ob er je wird wieder gehen können. "Ich will wieder zurück zu meiner Mutter", wispert er. Alejandro Ramirez Pinal aus Honduras ist seit sechs Monaten im Heim, seine Beine sind wenig unterhalb der Hüften amputiert. Stundenlang kann er über die falschen und korrupten Politiker in seiner Heimat schimpfen, da kommt er in Rage, das treibt ihn voran, genauso wie der Glaube an Christus: "Gott ist meine einzige Hoffnung, er ist der einzige, der noch zu mir steht und mir den Weg weist", sagt der 24-Jährige.

An den Wänden der verwahrlosten Räume hängen vergilbte Bilder der Mutter von Guadelupe und des Heiligsten Herzen Jesu sowie ein Kreuz umrahmt von zwei Krücken. Geduldig warten die frisch Operierten auf wackligen Stühlen, dass Marie Louise Hernandez den Verband wechselt. Dann kurven sie auf ihren Rollstühlen wie gesunde, lebensfrohe junge Männer hinter einem Sportlenkrad zwischen Betten und Tischen und Plastiksäcken mit Kleidung und Brot hin und her. Beim Gruppenfoto die eindringliche Bitte an den Reporter aus Europa: "Mach, dass dein Artikel wirklich etwas bringt. Nicht wie die vielen anderen, die über unser Schicksal geschrieben haben und wo dann nichts passierte!"

Ausruhen und dann weiter

Pater Fiorenzo im langen weißen Mönchskittel, barfuß und mit langem graumelierten Bart, ein großes Holzkreuz in den Gürtel gesteckt, macht kaum den Eindruck eines gewieften Managers und Verhandlungsführers. Doch genau das ist er. Sein diplomatisches Geschick hat bewirkt, dass er sowohl mit den Behörden wie mit den Kirchenoberen und auch den Papierlosen gut steht. Sein Name und noch mehr seine Hilfsorganisation ist auf dem ganzen Kontinent bekannt. Er erzählt, wie er vor vielen Jahren, als seine Initiative noch in den Kinderschuhen steckte, von Männern aus Nicaragua aufgesucht worden war. Sie hatten im kirchlichen Lokalradio von seinem Obdachlosenhaus gehört.

Die Leute haben Vertrauen in Pater Fiorenzo. In Tapachula steht eines seiner insgesamt 48 Häuser, die er mit Hilfe von Misereor und der deutschen Caritas, aber auch in Zusammenarbeit mit den amerikanischen Methodisten und Pfarreien in Italien über die Jahre hindurch aufgebaut hat. In Tapachula gibt es 85 Betten. Meist bleiben seine Gäste gerade eineinhalb Tage, um sich auszuruhen für den nächsten gefährlichen Trip mit dem Zug. Seit Januar dieses Jahres beherbergte er 5.250 Männer.

Immer jünger & mehr Frauen

"Das Schlimme ist, sie werden immer jünger", gibt der Scalabriner-Pater zu bedenken. War das Durchschnittsalter vor zwei Jahrzehnten noch knapp 30 Jahre so sind die Flüchtlinge heute fast Kinder, im Schnitt keine 20 Jahre alt, sagt Pater Fiorenzo - "es werden auch immer mehr Frauen". Vom vergangenen auf das laufende Jahr sah der Kirchenmann einen Zuwachs weiblicher Flüchtlinge um 30 Prozent. Das sei beängstigend. Um den Erhalt seiner Häuser macht sich der Kirchenmann wenig Sorgen. Sorgen bereitet ihm die große Politik. So liegt es ihm sehr daran, die Zeit und Freiheit zu haben, bei internationalen Konferenzen auf das Migrantenproblem aufmerksam zu machen.

Mitte September fand in Cuenca in Ecuador ein Kirchengipfel zwischen Migrationsbeauftragten der peruanischen und der ecuadorianischen Bischofskonferenz statt. Allein in Cuenca werden nach Auskunft von Pater Isaldo Betin, dem bischöflichen Sekretär der Migrantenpastoral in Peru, jede Woche 15 bis 20 illegale Peruaner aufgegriffen und wieder ausgewiesen. Er spricht von einer wahren Verfolgung durch die Migrationspolizei.

Pater Fiorenzo hingegen will der staatlichen Obrigkeit kein schlechtes Zeugnis ausstellen. Er ist dankbar, dass die Lokalregierung von Chiapas soviel Toleranz zeigt. Für ihn muss das Problem an der Wurzel gepackt werden, beim Kampf gegen die Armut. Und hier treffe die internationale Wirtschaft und die Regierungen ein gehöriges Maß an Verantwortung.

Der Autor ist freier Journalist in Puebla, Mexiko.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!