Burkina Faso: Der Präsident kommt mit dem Fahrrad

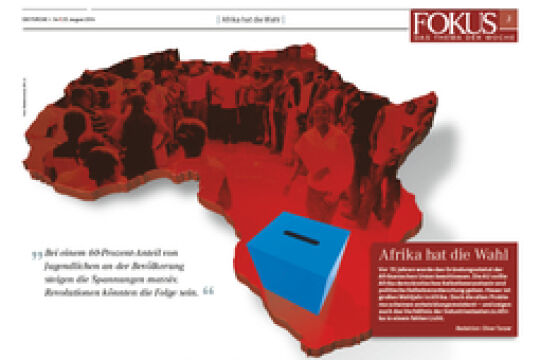

Über die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit zwischen der EU und Afrika.

Über die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit zwischen der EU und Afrika.

Ein technisches Malheur als Sinnbild für das Verhältnis zwischen Europa und Afrika? Anfang Mai spielt die Band "Burkina Electric" beim Jazz-Festival in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso. Die österreichisch-burkinische Gruppe verbindet Europa mit Afrika, Tradition mit Moderne - doch an diesem Abend streikt die Technik: Der Österreicher Lukas Ligeti trommelt auf einer Art elektronischem Xylophon, aber keine Resonanz, die burkinische Sängerin Ma1 ¨ Lingani und alle anderen hören nichts, schließlich muss die Afrikanerin die Show ohne diese europäische Unterstützung über die Bühne bringen - und an diesem Abend gelingt es. Im Gegensatz zum Alltag, der von der fehlenden oder falschen Partnerschaft zwischen Europa und Afrika beeinträchtigt wird. Die neue EU-Afrika-Strategie soll dieses Miteinander nun besser gestalten - worauf dabei zu achten ist, zeigt dieses Dossier am Beispiel von Burkina-Faso. Was hat eine Getreidebank in der Einschicht von Burkina Faso mit der EU-Afrika-Strategie zu tun? Nicht weniger, als dass sich gerade dort Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit von EU und Afrika beweisen müssen.

Wie die Väter so die Söhne - so schaut es jedenfalls drei Autostunden östlich der burkinischen Hauptstadt Ouagadougou mitten in der Trockensavanne bei einem völlig überraschend in der unwirtlichen Landschaft auftauchenden eisernen Viehgatter aus: Ein Dutzend halbnomadisch lebende Peul (eine der 60 Volksgruppen in Burkina Faso, ausgesprochen "Pöl"), alle rabenschwarze Gesichter und spitze Strohhüte oder bunte Wollmützen auf ihren Köpfen, treiben gerade ihre schwarzen und weißen und schwarz-weiß gescheckten Kühe, alle mit einem augeprägten Höcker und für die magere Gestalt viel zu wuchtigen Hörnern, in den Pferch; ebensoviele Buben, gleich wie die Alten alle mit Stöcken und Weidenruten in den Händen, helfen mit, schreien, ja jaulen noch lauter als ihre Väter, gestikulieren noch wilder als ihre Vorbilder.

Nomaden sesshaft machen

Wie die Väter so die Söhne eben - so schaut es auch nach dem zweiten Blick aus und stimmt doch nicht: Mit diesem Viehgatter und dem damit verbundenen Futtermittel-und Kreuzungsprogramm hat sich die Peul-Vätergeneration von ihrem ursprünglichen Nomadendasein verabschiedet, und die Söhne werden diese Abkehr von der Tradition fortsetzen müssen und einmal nichts anderes mehr kennen als die Sesshaftigkeit - weil das Herumziehen von Weidefläche zu Weidefläche immer schwieriger und letztlich unmöglich geworden ist: "Der wachsende Bevölkerungsdruck und das durch Umwelteinflüsse knapper werdende Weideland zwingen die Peul zur Sesshaftigkeit", erklärt Martin Granzner von "Austroprojekt", einer in Wien ansässigen Firma, die von der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (oeza) mit der Durchführung dieses Projekts für nachhaltige und standortgerechte Landwirtschaft in der burkinischen Provinz Kourittenga betraut ist.

Anderes Futter, andere Kühe

Die Konflikte um Wasserstellen und Weidegrund zwischen den herumziehenden Peul und den ansässigen Bauern haben ständig zugenommen, zur Sesshaftigkeit fehlte den Nomaden aber das nötige Know-how. Granzner: "Die haben uns völlig verständnislos angeschaut, als wir ihnen empfohlen haben, Futtermittel anzupflanzen - das haben die noch nie gemacht."

Gleiches Unverständnis ernteten die österreichischen Experten, als sie den Peul ein Kreuzungsprogramm zur Aufzucht von Kühen mit mehr Milchleistung vorgeschlagen haben - doch nach jahrelanger Überzeugungsarbeit und mittlerweile elf viel versprechenden Kälbern ist nicht nur Adama Oumara zufrieden: "Kommen Sie doch in den Schatten, hier lässt es sich leichter plaudern", weist der im Gegensatz zu seinen verlegenen Kollegen wortgewandte Peul den Besuchern mit einladenden Handbewegungen den Weg unter einen Akazienbaum: "Dort sind wir alle besser geschützt" - vor der Sonne und dem stetig von Norden nach Süden blasenden heißen Wüstenwind Harmattan.

Adama Oumara hat einen schwarzen Kaftan und eine weiße Leinenmütze; er lacht gerne und die breite Zahnlücke zwischen seinen Schneidezähnen stört ihn dabei überhaupt nicht. Vor allem Oumara profitiert von dieser Entwicklungszusammenarbeit: Vor sechs Jahren hat er bei Austroprojekt-Entwicklungshelfern angefragt, ob er einige Frauen aus seinem Dorf zu einem Joghurt-Kurs schicken darf - schließlich ist er gleich selbst mitgegangen und heute ist Oumara Chef der nahen Mini-Molkerei. Die besteht zwar erst aus einer überdachten Feuerstelle, zwei Blechkesseln und einem Kühlschrank, doch mit besseren Kühen und mehr Milch, hofft Oumara, lasse sich bestimmt auch sein Geschäft ankurbeln.

Entwicklung & Sicherheit

Die Erwartungen der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in dieses Projekt lassen sich mit den Schlagworten: Nachhaltigkeit, Dezentralisierung und Konfliktprävention zusammenfassen. Vor allem letzter Punkt ist mit der neuen eu-Afrika-Strategie in den Mittelpunkt des Interesses gerückt: "Sicherheit und Stabilität sind Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung", heißt es in dem Strategiepapier, "daraus folgt die engere Verzahnung von Entwicklungs-mit Sicherheitspolitik und anderen Politikfeldern, wie der Förderung von Demokratie und Menschenrechten."

Gegenbeispiel West-Darfur

Wie wichtig unter den für die Landwirtschaft verschlechterten Umweltbedingungen (steigender Wassermangel, Desertifikation) in Afrika die Eingliederung von Nomaden in sesshafte Gesellschaften ist, sieht man am Beispiel West-Darfur im Sudan, wo der Gegensatz zwischen den herumziehenden und den sesshaften Bauern mit ein Grund für tausendfachen Mord und Brandschatzung sein soll - oder zumindest als Vorwand dafür herhalten kann. Und aus dem kürzlich erst befriedeten Süd-Sudan kommen Meldungen, dass der Rückzug von Flüchtlingen samt deren Viehherden erneut massiven Streit auslöst.

Nach dem Gespräch unter dem Akazienbaum rast Oumara mit seinem Moped zur Molkerei zurück - auf dem Sozius sitzt ein Mitarbeiter und vor das Gesicht hält sich Oumara sein weißes Käppchen, um sich vor dem Staub der Sandpiste zu schützen.

Zimapi Bayé ist zwar auch ein Chef, Präsident sogar, die neun Kilometer Wegstrecke zwischen seinem Hof und dem neu errichteten Lagerhaus der Bauern-Genossenschaft in Fara muss er aber mit seinem Fahrrad zurücklegen. In Fara, gut zwei Autostunden südwestlich der Hauptstadt Ouagadougou, ist die Vegetation ganz anders, viel grüner, viel üppiger als in der Steppenlandschaft im Osten, in der die Peul um jeden Grasstängel für ihr Vieh froh sind. In Fara gab es einmal Goldbergbau; heruntergekommene Industriegebäude und verlassene Wohnhäuser sind davon noch übriggeblieben.

"Weißes Gold" Baumwolle

Heute setzen die meisten Familien in Fara auf das "weiße Gold", auf die Baumwolle - und "sie machen damit einen Rechenfehler", sagt Zimapi Bayé. Sie zählen nur das Geld, das sie bar auf die Hand bekommen, kritisiert der Genossenschaftspräsident, aber sie zählen nicht die Arbeitsstunden ihrer Familie, ihrer Frau, ihrer Kinder. Der Stellvertreter des Präsidenten nickt, der Frauenbeauftragte nickt, die Kassaprüferin nickt ... - 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scharen sich um Präsident Bayé; der ist anfangs gegenüber dem Besuch aus Österreich ein wenig verlegen, zupft an seinem rot-grünem Burkina-Faso-Fußballleiberl herum und wischt sich über die Glatze - doch sobald das Gespräch auf zentrale Anliegen seiner Genossenschaft kommt, weiß der Präsident was er will, wissen seine Mitarbeiter, warum sie ihn zum Präsidenten gewählt haben.

Raiffeisen schau oba!

Im Lagerhaus stapeln sich Maissäcke - das Herzstück der Genossenschaft, Friedrich Wilhelm Raiffeisen hätte seine Freude daran. Mit diesen Vorräten können die Genossenschaftsbauern Preisschwankungen beim Getreide besser überdauern, müssen nicht kaufen, wenn der Preis sehr hoch ist, müssen nicht verkaufen, wenn er sehr niedrig ist - "die Genossenschaft garantiert den Preis", sagt Hannes Hauser, Leiter des oeza-Koordinationsbüros in Ouagadougou, das dieses Lagerhaus und die fachliche Betreuung der Bauern finanziert. Hauser sieht in dieser Art von Entwicklungszusammenarbeit auch einen wichtigen Schritt zur Armutsbekämpfung: "Studien zeigen, dass Investitionen in den Baumwollsektor im Gegensatz zur Forcierung von Getreideanbau deutlich weniger armutsvermindernd sind."

Sériba Outtara, Generaldirektor im burkinischen Handelsministerium, widerspricht Hauser in diesem Punkt (siehe Interview unten). Bei allen Risiken sieht Outtara nach wie vor Baumwolle als die große Chance für Burkina Faso. Vor der Welthandelsorganisation (wto) haben Burkina Faso, Mali, Tschad und Benin ihre Forderung eingebracht, dass die Baumwollsubventionen des Nordens, vor allem in den usa, aber auch in der Europäischen Union und in China gestoppt werden müssen. Amerika subventioniert seine 250.000 Baumwollfarmer mit gut dreieinhalb Milliarden us-Dollar. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt jedes einzelnen dieser Baumwollstaaten.

"Das ist unsere Sparbüchse"

Die WTO hat den Westafrikanern Recht gegeben, Baumwollsubventionen für unzulässig erklärt, doch die Handelssupermächte sträuben sich - wie das mit dem Punkt "nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, wirtschaftliche Integration und Handel" in der eu-Afrika-Strategie zusammenpasst, bleibt jedenfalls ein Rätsel. "Das ist unsere Sparbüchse", meint Francois Traore, der Präsident der Baumwollproduzenten Burkina Fasos und zeigt auf ein kleines Säckchen mit Baumwollflocken. Und die Probleme der Baumwollbauern werden vor Europa nicht Halt machen, warnt er. "Die jungen Leute bei uns werden weggehen, und sie werden bei euch für Unsicherheit sorgen." Theoretisch hat die eu-Afrika-Strategie dieses Faktum erkannt: "Europa und Afrika sind Nachbarn - die Probleme und Konflikte Afrikas, wie Staatszerfall, Terrorismus, Aids und Armutsmigration, können uns nicht gleichgültig sein." In der Praxis scheitert die Umsetzung aber - siehe Baumwollstreit - am Festhalten an kurzfristigen Wettbewerbsvorteilen.

"Keine Freiheit zum Befreien"

"Wir haben nicht die Freiheit uns zu befreien", heißt es in Joseph Ki-Zerbos Interviewbuch "À quand l'Afrique? - "Wann endlich, Afrika?" Ki-Zerbo, Historiker, Politiker, Alternativer Nobelpreisträger lebt, bald 84jährig, in Ouagadougou. Er sieht Afrika einerseits überrollt von der Welle der neoliberalen Globalisierung, andererseits werde diese Globalisierung scheitern, weil sie die Verarmung der Welt vorantreibe. "Und es wird ein Moment kommen", ist Ki-Zerbo überzeugt, "an dem wieder Werte zählen, die nicht vermarktbar sind, und in dieser Hinsicht hat Afrika viel zu bieten". Dessen ist sich auch Mathieu Ouédraogo gewiss. Der Gouverneur der Provinz Kénédougou mit Regierungssitz in Bobo Dioulasso redet ebenfalls im Gespräch mit der Furche, über die afrikanischen Werte, von denen sich Europa etwas abschauen könne. Was genau diese Werte sind, darauf lässt sich Ouédraogo nicht festnageln - er jedenfalls schwärmt von Engagement und Enthusiasmus seiner Landsleute, die ihre Rechte vom Zentralstaat einfordern und durchsetzen und so die Dezentralisierung vorantreiben (siehe auch Interview unten). Ouédraogos stolzes Resümee: "Das zentralistische Frankreich hat das bis heute nicht geschafft!"

Eine knappe Stunde Autofahrt vom Regierungssitz des Gouverneurs entfernt, in nördlicher Richtung, nur kurz über Asphaltstraßen, dann auf einer roten Sandpiste, steht ein aus festem Stein gebautes Zeichen dieses zivilgesellschaftlichen Engagements, von dem der Politiker gesprochen hat: ein vergittertes Fenster, eine Eisentür mit drei Schlössern - die Sparkassa von Dafinso.

Einzahlen mit Fingerabdruck

Im Gegensatz zu Gouverneur Ouédraogo, der seinen Gästen zum Niedersitzen schwarze Lederfauteuils im klimatisierten Empfangssalon angeboten hat, stellt Sparkassenpräsidentin Maïmounata Dao, geborene Sanou, eine Holzbank in den Schatten neben der Bank. So wie bei der Genossenschaft in Fara ist auch hier die Präsidentin umgeben von einem Stab an Mitarbeitern: Männer, Frauen, eine mit ihrem Baby auf dem Rücken. Die Kassierin muss noch einmal weg - eine Klientin mit einem Kübel voller Mangos auf dem Kopf möchte eine Einlage machen. Den Kübel stellt sie ab, ein Plastiksackerl mit einigen Münzen zieht sie aus ihrem Rock, die Einzahlung bestätigt sie mit dem Fingerabdruck ihres rechten Daumens. "269 Kunden haben wir mit heute", sagt die Kassierin, macht ihr Kassabuch zu und setzt sich neben die Präsidentin.

Eigene Bank, eigenes Geld

Maïmounata Dao hat natürliche Autorität, man kann bei der Frau mit dem gelben Kleid, den roten Plastiksandalen und dem schwarzen Schleier sogar von Würde sprechen. Dao spricht nicht Französisch, sondern Moré, die Sprache der Mossi, der größten Bevölkerungsgruppe in Burkina Faso. "Für die Frauen ist das Leben mit dieser Sparkasse leichter geworden", sagt die Präsidentin, "sie können das Geld, dass sie verdienen, hier einlegen, brauchen es nicht mehr zuhause verstecken, wo es nie sicher vor dem Zugriff der Männer ist." Wie schafft sie die Arbeit als Sparkassenpräsidentin neben ihrer Familie, neben der Landarbeit, fragt Michael Linhart, Chef der Austrian Development Agency (ada), der im Zuge seiner Konsultationsreise nach Burkina Faso (siehe Interview auf Seite 12) dieses von der oeza geförderte Projekt in Dafinso besucht hat. Die zweite Frau ihres Ehemanns übernimmt in der Zeit, in der sie mit der Sparkasse beschäftigt ist, ihre Pflichten im Haushalt, erklärt Frau Dao - "das habe ich mit ihr so abgesprochen, und das funktioniert gut". Die Überraschung über diese Antwort ist nicht nur Botschafter Linhart anzusehen. Muslime, Christen, Anhänger von Naturreligionen leben in Burkina Faso - ohne Probleme, wie bei jeder Gelegenheit betont wird - neben-und miteinander; der rasche Wechsel von einer Kultur mit ihren Traditionen in die andere macht, schaut's aus, nur den Besuchern Schwierigkeiten.

"Kapazität an Duldung"

"Die Kapazität an Duldung ist in Burkina Faso gigantisch", sagt Stefan Armbruster, Konsulent für Entwicklungshilfeprojekte in Ouagadougou. Hier so wie in ganz Afrika, so Armbruster, regiere das "Prinzip Hoffnung". Das zeigt sich auch an der Reaktion von bettelnden Kindern in der Hauptstadt, wenn ihnen nichts gegeben wird: "Aprés - später", rufen sie denen nach, die nichts in ihre um den Hals gehängten Blechdosen werfen. Für Armbruster kommt die Veränderung zum Besseren in Burkina Faso "vom flachen Land". Und die Entwicklungszusammenarbeit müsse darauf reagieren, die ländliche Bevölkerung "zum Zielpublikum und Dreh-und Angelpunkt" ihrer Hilfe machen.

"Den Frauen Augen öffnen"

"Österreich möchte das schwere Leben von uns Frauen hier leichter machen", antwortet Elisabeth Gnana, geborene Béré, Präsidentin einer Getreidebank auf die Frage, warum sie glaube, dass die oeza sich hier in Ouargay, im Südosten von Burkina Faso engagiert. In der Getreidebank lagern Mais und Hirse - gekauft hat den Vorrat die ausschließlich von Frauen geführte Genossenschaft, als der Preis dafür nach der letzten Ernte niedrig war - an ihre Mitglieder und andere Dorfbewohner verkaufen werden sie das Getreide zum niedrigen Preis im August und September, wenn die Vorräte aufgebraucht sind, und die Preise kräftig steigen. "Österreich möchte uns Frauen die Augen öffnen", fügt Präsidentin Elisabeth Gnana, geborene Béré, noch hinzu - und in Ouargay, so wie in Dafinso, so wie in Fara, so wie bei den Peul ist es gelungen: Überall dort heißt es nicht mehr unbedingt: Wie die Eltern so die Kinder.