Genau wie Menschen produzieren Tiere Überflüsse und verhalten sich unmäßig. Dafür, dass sie nicht über ihre Verhältnisse leben, sorgt einzig und allein die Evolution. In sozialen Verbänden bildet sich aber ein Respekt für das Gemeinwohl heraus, der eine Art Moral entstehen lässt. Wer dagegen verstößt, den bestrafen die Artgenossen.

Das Jahr 1832, irgendwo im Zentralatlantik. Auf dem Achterdeck der Beagle klammert sich ein blasser Gentleman an die Takelage. Der 22-jährige erfolglose Studienabbrecher hat das Netz ausgeworfen. Zum ersten Mal seit der Abreise aus Plymouth ist er zur Arbeit an Deck. Die meiste Zeit hat er im wilden Wellengang gekotzt. Charles Darwin notiert in sein Tagebuch über den Fang: „Viele dieser so niederen Kreaturen sind überaus exquisit in ihren Formen und Farben. Es ruft ein Gefühl der Verwunderung hervor, dass so viel Schönheit für offenbar so wenig Zweck erschaffen worden sein soll.“ Genau mit dieser Frage begegnete der junge Naturalist dem Problem: Wozu all die Fülle? Weder Gott noch ein kosmisches Prinzip stecken dahinter, behauptet er. Kein sinnvolles Design. Vielmehr eine Auslese der Arten, in der Regelprozesse und Begrenzungsmechanismen wirken. In ihren Grundprinzipien gilt die Evolutionstheorie heute noch. Und sie liefert den Rahmen für Antworten auf die Frage, in welcher Form Wachstum, Überschuss und Mäßigung in der Natur auftreten.

Grenzen des Wachstums

Auf mikrobiologischer Ebene regulieren zunächst alle lebenden Systeme ihre Aktivitäten. Sobald ein Vorgang „seine Pflicht“ getan hat, wird er unterdrückt, damit Energie und Ausgangsmaterial nicht nutzlos verschwendet werden oder unnütze Produkte entstehen. In einem Vielzeller sind in den einzelnen Zellen nur wenige der vorhandenen Gene aktiv, die anderen bleiben wie Bücher in einer Bibliothek ungenutzt. Auf diese Weise wirken Regulation und Repression uneingeschränktem Wachstum entgegen.

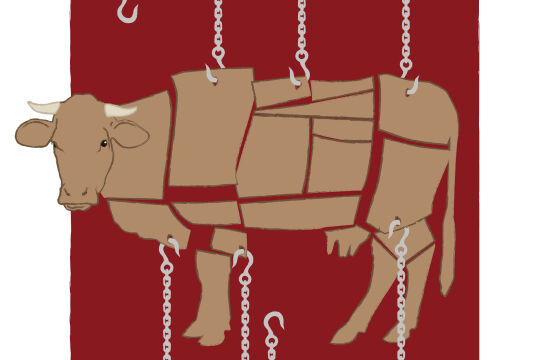

Für Populationen unterscheidet die Ökologie zwei Wachstumsstrategien: Die R-Strategie steht für ungehemmtes Wachstum, die K-Strategie für eine geringere Zahl von Nachkommen mit höheren Überlebenschancen. Die entscheidende Frage dabei ist immer –, wie es mit der Zufuhr von Ressourcen aussieht. Heuschrecken zum Beispiel sind Ausbeuter. Sie fahren eine R-Strategie, die nach Regen in Wüstengebieten möglich ist. Wenn der Boden abgefressen ist, müssen sie allerdings weiterziehen. Sie brauchen mehr Futter. In der Regel stoßen expandierende Arten auf indirekte Grenzen. Für Nicht-Nomaden ist die Kapazität eines Lebensraumes erreicht, wenn Konkurrenz innerhalb der Spezies oder mit Nachbarn eintritt. Dann verlangsamt sich das Wachstum und geschieht dichteabhängig.

Welche Art mit ihrer Strategie Erfolg hat, zeigt die Zeit. Selektionsvorteile werden über genetische Variation an die Nachkommen weitergegeben. Das Leben ist so ein ständiger Optimierungsprozess. „Direkte Bremsen für Ausbeutung gibt es aber nicht“, betont Kurt Kotrschal, Professor am Department für Verhaltensbiologie der Universität Wien. Dafür seien indirekte Grenzmechanismen nicht entwickelt worden.

Überschussproduktion folgt immer einem Zweck. Etwa wenn sich Tiere einen Fettpolster für den Winterschlaf anfressen oder Eichhörnchen Nüsse auf Vorrat verstecken. Es leuchtet ein, dass ein Bär sich nicht das Doppelte des nötigen Gewichts anfressen wird, oder der Nager mehr vergräbt, als er zum Überleben bräuchte. Die andere Strategie, um im Winter nicht saisonal wandern zu müssen, heißt Sparsamkeit. So bleibt uns der Zaunkönig, ein winziger Vogel, auch bei minus 20 Grad erhalten, indem er seine Körpermasse verringert, die Muskeln, den Darm. Er spart wo es geht. Es wird sogar vermutet, dass er seine Hirnmasse reduziert. Er trickst den Winter eben auf Sparflamme aus und fährt den Stoffwechsel herunter.

Porsche und Fettleibigkeit

Das andere Beispiel für Überproduktion ist für das Äquivalent zum „Porsche-Schlüssel“ nötig. Der Zweck: Sozialprestige. Männchen brauchen die Extraenergie für Risikoaktionen, um Frauen zu beeindrucken. Das erhöht die Reproduktionschancen. Ganz egal ob bei Affen, Wölfen oder Menschen. Tiere sind aber auch unmäßig. Kommen etwa Hyänen an Futter, fressen sie drauflos. Ein typisches Raubtierverhalten, es könnten ja harte Zeiten kommen. Finden sie immer wieder Fressen, was kaum vorkommt, würden sie dick werden. Aber auf nichts stehen Löwen mehr als auf übergewichtige Hyänen. „Nur unsere Hunde fressen alles und werden immer fetter“, sagt Hannes Paulus, Leiter des Departments für Evolutionsbiologie der Universität Wien. Sie verhalten sich wie Raubtiere, unterliegen aber nicht mehr den Selektionskräften. Erst diese sorgen für Mäßigung, nicht die Tiere selbst.

Wer zu fett ist, stirbt. Nicht aber im Zoo oder am Gehsteig. In der Natur überleben die Vertreter einer Art, in denen sich die passende Genetik – etwa für lebenswichtige Mäßigung – gebildet hat.

Kooperation, Kommunikation und Arbeitsteilung sind Erfolgsfaktoren der Evolution. Anhand von Schimpansen hat der Niederländer Frans de Waal gezeigt, wie sehr komplexe soziale Interaktion von Populationen so etwas wie Moral hervorbringt, die sich in der Achtung des Allgemeinwohls äußert. Jedes Individuum weiß, wie es sich zu verhalten hat, damit nicht nur der Eigennutz gewahrt bleibt. Auf einmal ist es auch im Reproduktionserfolg auf die Gruppe angewiesen. Diese zu zerstören, wäre daher unklug. Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit Strafe oder Ächtung rechnen.

„Diese Moral ist eine direkte biologische Anpassung ans Gruppenleben“, erklärt Kotrschal. „Es geht aber nach wie vor um eine Strategie zur Optimierung des Fortpflanzungserfolgs im ökonomischen Kontext. So etwas wie vorausschauendes Handeln gibt es dort nicht. In derselben Falle sitzen wir.“ Der Wiener Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt nannte sie die Falle des Kurzzeitdenkens.

Spatz in der Hand entscheidet

In der Natur sterben untauglich gewordene Arten aus. Dank der Evolution, dem diktatorischen Prinzip. Auch mit dem Menschen könnte das passieren. Strukturen der Mäßigung müsste er sich aber selbst vorschreiben, da es im Augenblick keine indirekten Grenzen für ihn gibt. Die Beeinträchtigung des Lebensraums Umwelt könnte eine werden. Paulus macht das Problem am Beispiel Rauchen fest. Jeder wisse, dass es schädlich ist. Trotzdem würden die Menschen dem Lustgewinn folgen: „Etwas versperrt die Einsicht, das mit der Beziehung Ursache-Wirkung zu tun.“ Schäden würden ja erst nach Jahren auftreten.

Aber aufgrund des Kurzzeitdenkens sei dem Menschen der Spatz in der Hand wichtiger als die Taube am Dach. Der Mensch verhalte sich da völlig normal, sagt Kotrschal, „wie alle anderen Tiere auch. Mit ihren Egoismen, ihrem Nicht-Beachten der Zukunft, im Töten von Artgenossen. Das sind evolutionär gesehen komplett normale Sachen. Die Natur hier zu idealisieren wäre kompletter Unsinn.“

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!