Das Virus und wir

DISKURS

Die Frage nach Gott in der Corona-Krise

Das Erinnern an die Wirklichkeit Gottes und der Schutz der Transzendenz des Menschen sind Aufgaben der Kirche. Andernfalls verwandelt sie sich in ein Museum für ein Kultur-Christentum ohne spirituelle und gestaltende Kraft. Ein Gastkommentar.

Das Erinnern an die Wirklichkeit Gottes und der Schutz der Transzendenz des Menschen sind Aufgaben der Kirche. Andernfalls verwandelt sie sich in ein Museum für ein Kultur-Christentum ohne spirituelle und gestaltende Kraft. Ein Gastkommentar.

Nichts kann den Glauben an einen guten Gott so erschüttern wie Krankheit und Leid, Gewalt und Tod. Das zeigen die geistesgeschichtlichen Folgen der Pest oder des Dreißigjährigen Konfessionskrieges in Europa, welche die Saat des naturwissenschaftlichen Primats ebenso legten wie die der Religionskritik. Auch in der Europäischen Wertestudie 1990–2008 stellten wir fest, dass der signifikante Einbruch von Religiosität europaweit in der Nachkriegsgeneration erfolgte.

Es sind die „Kriegskinder“ (Sabine Bode), die im Schatten einer Generation aufwuchsen, die durch Gewalt, Krieg, Hunger, Armut und Schuld traumatisiert war, und bei denen der Glaube an einen lebendigen Gott unbemerkt zu verdunsten begann. Wie sollte dieser die erlebten Katastrophen auch ohne damals nicht verfügbare psychologische und spirituelle Begleitung unversehrt überstehen? Auch wenn nach diesem Glaubenseinbruch die Erosion traditionell-christlicher Religiosität kontinuierlich weiterging, so sind es demnach nicht die „Jungen“, die angeblich infolge von Wohlstand und Konsumismus für den Niedergang von Glaube und Kirche verantwortlich sind. Sie setzen fort, was an Vertrauen gebrochen war.

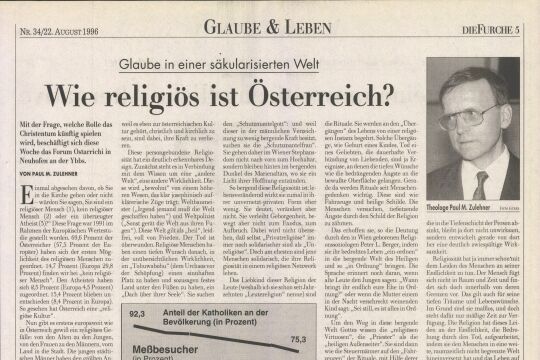

Heute leben wir in einer immanentistisch gedeuteten Welt. Laut Österreichischer Wertestudie 2018 sinkt der Glaube an die Auferstehung auch im kirchlichen Milieu; die Zahl der Atheisten steigt in der jungen Generation. Mehr als 80 Prozent der Österreicher(innen) stimmen der Aussage zu, dass das Leben seinen Sinn in sich selbst trägt und von den Gesetzen der Natur bestimmt wird.

Wie Gott zur Sprache kommt

Wie wird sich die Corona-Pandemie auf Glaube und Religiosität auswirken? Laut einer ersten Umfrage der Soziologen Franz Höllinger und Wolfgang Aschauer setzt sich die Erosion von Religiosität in der Coronakrise fort. Gleichwohl setzen sich religiöse Menschen kognitiv stärker mit der Krise auseinander, suchen eher nach sozialer Unterstützung, sind mit ihrem Leben und der Regierung zufriedener und solidarischer mit jenen, die unverschuldet in die Krise geraten sind, als Nichtreligiöse.

Die Autoren zeigten sich verwundert über den Bedeutungsschwund von Religiosität. Freilich, wenn man „Religiosität“ in einer religiös pluralen Gesellschaft zu Zeiten geschlossener Kirchen und Gebetsräume ausschließlich an der Gebetsfrequenz und der Wichtigkeit von Religion und Kirche misst, bleibt der Erkenntnisgewinn gering. Die Frage nach Gott spielt in dieser Studie keine Rolle. Welche Rolle spielt Gott im Leben der Gläubigen in Zeiten der Krise? Wie kommt er zur Sprache? Um diese Fragen ist es seltsam still geworden, nicht nur in der Soziologie.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)