Ulrich Ladurner, Auslandsredakteur der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit", über den Schießschartenblick auf den Irak und die Arbeit von Kriegsberichterstattern im Land.

"Die einen werden die Kriegsberichterstattung machen, und ich werde das beschreiben, was sich abseits befindet - das, was tiefer sitzt."

Isaak Babel (1894-1940), russischer Schriftsteller und Korrespondent während des Russisch-Polnischen Krieges (1920/21).

Die Furche: Herr Ladurner, Sie haben aus dem Irak-Krieg für "Die Zeit" berichtet, das Buch "Tausendundein Krieg" über Ihre Begegnungen am Persischen Golf geschrieben - was zeichnet Kriegsberichterstatter aus?

Ulrich Ladurner: Ich sehe mich selber nicht als Kriegsberichterstatter. Mich zieht ein Krieg nicht an, Kriege haben für mich nichts Faszinierendes. Mich stören auch die vielen Klischees, die mit diesem Begriff einhergehen: der Pulverdampfgeschmack, dieser Geruch von Abenteuer, der Geschmack von Camel Trophy und der ganze andere Blödsinn. Bei mir hat es sich einfach so ergeben, dass ich über Länder schreibe, die in der Krise sind. Und im Irak und anderswo ist ja nicht nur dort Krieg, wo es knallt.

Die Furche: Aber die mediale Aufmerksamkeit ist dort, wo es knallt.

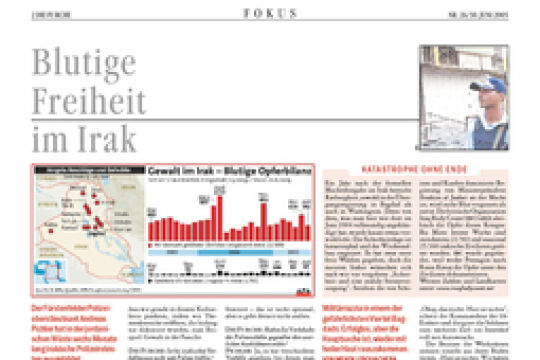

Ladurner: In den Medien gibt es die Tendenz einer Reduktion auf das Dramatische. Das führt dazu, dass wir mit so einem Schießschartenblick auf den Irak schauen und alles, was wir dort zu sehen glauben, ist Gefahr und Terror. Das ist ein schwerer Fehler, wir müssen den Blick wieder öffnen. Auch für die Besatzer im Irak soll es jetzt nicht nur darum gehen, Häuser, Brücken, Schulen aufzubauen, sich allein auf materielle Dinge zu konzentrieren, man muss auch auf der immateriellen, auf der symbolischen Ebene etwas machen.

Die Furche: Woran denken Sie?

Ladurner: Wenn die usa auf die Idee gekommen wären, auf einen irakischen Friedhof zu gehen, in dem Soldaten liegen, die 1991 im ersten Golfkrieg gefallen sind. Wenn Amerikaner dort eine Rede gehalten und gesagt hätten: Unsere beiden Länder waren damals im Krieg, aber wir haben den Krieg gegen Saddam geführt, und wir anerkennen euch und euren Schmerz, und wir sehen, dass euer Volk gelitten hat. Wenn so etwas über die Medien verbreitet würde, zeigt das von einer ganz anderen Haltung, von einem ganz anderen Verständnis der Besatzungsmacht - das hätte im Irak sehr viel geändert. Politisch-symbolische Handlungen der usa, die den Irakern das Gefühl geben, man versteht und akzeptiert sie, würden den Irak anders aussehen lassen.

Die Furche: Warum hat man keine solchen Handlungen gesetzt?

Ladurner: Da sind wir wieder beim Schießschartenblick. Weil das einfach nicht im Bewusstsein ist. Die usa sind in den Irak mit der Maxime gegangen, den Terror zu bekämpfen und alles, was ihnen als Widerstand entgegentritt, wird als Terror gebrandmarkt. Das setzt natürlich eine Gewaltspirale in Gang.

Die Furche: Bei der mittlerweile neben Mitarbeitern von Hilfsorganisationen auch zunehmend Journalisten ins Visier geraten. Wie reagieren sie auf diese Gefahr?

Ladurner: Ich war jetzt schon mehrere Monate nicht mehr im Irak und mit ein Grund dafür ist schon, dass die Sicherheit für das eigene Leben nicht gewährleistet ist. Es hat ja auch wenig Sinn in den Irak zu fahren, wenn man dann das Hotel nicht verlassen kann. Dahinter steckt aber das grundsätzliche Problem, dass Journalisten in diesem Konflikt nicht mehr als neutrale Beobachter gesehen werden. In Südamerika, in den 70er Jahren und später und auch anderswo haben Rebellengruppen, Aufständische, Widerstandskämpfer Journalisten zu sich eingeladen, um ihnen ihre Anliegen zu erklären, um ein Sprachrohr für ihre Botschaft zu bekommen. Das ist jetzt im Irak völlig anders: Jetzt genügt es, den Schrecken zu zeigen und Schrecken zu verbreiten, mehr journalistischen Beistand braucht man nicht mehr.

Die Furche: Wie beurteilen Sie - auch angesichts dieser erschwerten Bedingungen - die Qualität der Berichterstattung aus dem Irak?

Ladurner: Der Druck, Geschichten zu produzieren ist natürlich groß, aber ich meine, die große Mehrheit der Kollegen macht eine redliche Arbeit. Wobei man generell sagen muss, dass die wenigsten Journalisten heute noch ausreichend Zeit haben, andere Menschen, andere Kulturen wirklich kennen zu lernen. In dem kurzen Zeitraum, den man zur Verfügung hat, wird halt untergebracht, was untergebracht werden muss. Das führt mitunter natürlich zu einer verkürzten Wahrnehmung und fördert eine bestimmte berufliche Deformation.

Die Furche: Die ihre Spitze in den "embedded journalists" gefunden hat?

Ladurner: Gegenüber diesen in der us-Armee eingebetteten Journalisten habe ich ein nüchternes Verhältnis: Für mich ist das eine Informationsquelle mehr, und ich weiß ja, wie bedingt diese Quelle ist. Man muss ja bei Informationen aus und über den Irak generell aufpassen - was wird da nicht an Popanz aufgebaut. Da ist es gut, immer wieder einen Schritt zurückzutreten. Entgegen den schlechten Erfahrungen damit sind Journalisten sehr geheimdienstgläubig geworden. Geheimdienstberichte sind heute viel wichtiger als früher. Aber mit diesen Berichten wird ja schrecklich manipuliert, und wir haben ja bei den angeblich vorhandenen Massenvernichtungswaffen im Irak gesehen, wohin das führt. Ich vertraue da eher auf das normale journalistische Handwerk: Man geht hin, schaut sich das an, fragt herum - diese simple, aber erfolgreiche journalistische Arbeit ist jetzt ein wenig verschüttet.

Die Furche: Wie kommt ein ausländischer Journalist im Irak überhaupt zu seinen Informationen ?

Ladurner: Die allermeisten Journalisten haben Führer und Übersetzer, die so genannten "Fixer", mit sich. Fixer übersetzen aber nicht nur, sie organisieren, sie verhandeln, sie kontaktieren ...

Die Furche: Ist es schwierig, im Irak einen Fixer zu finden?

Ladurner: Nein, das ist ganz einfach, es bietet sich ja jeder an, der irgendwie Englisch kann. Auch weil das Lohngefälle so groß ist, findet sich immer jemand. Eine andere Sache ist: Es gibt eine Art Konkurrenzkampf um die Fixer. Da gibt es eine bestimmte Reihenfolge: An erster Stelle stehen die amerikanischen Fernsehsender, die das meiste Geld zahlen und scheinbar die besten Leute engagieren. Aber ich bezweifle, dass das immer die besten sind. Entscheidend ist, welches persönliche Verhältnis man zu seinem Fixer aufbaut. Es ist eine Illusion zu glauben, ich zahle einem 500 Dollar am Tag und bekomme damit automatisch den Besten.

Die Furche: Wer ist der Beste?

Ladurner: Es ist jemand, der versteht, wie ich arbeite. Jeder Journalist arbeitet anders und die jeweiligen Bedürfnisse sind ebenfalls völlig verschieden. Der beste Fixer ist auch einer, der von sich aus Ideen entwickelt. Im Idealfall wird er ja zum Co-Autor der Geschichte, der im Verborgenen bleibt. Ich beschreibe in meinem Buch die Arbeit der Fixer auch deswegen, um klar zu machen, von wem Journalisten in dieser Region und somit letztlich auch alle Medienkonsumenten eigentlich abhängig sind.

Das Gespräch führte Wolfgang Machreich.

Buchtipp:

TAUSENDUNDEINKRIEG

Begegnungen am Persischen Golf

Von Ulrich Ladurner, NP Buchverlag 2004, 245 Seiten, geb., e 19,90