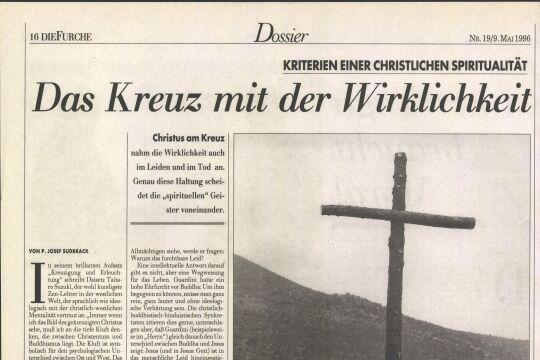

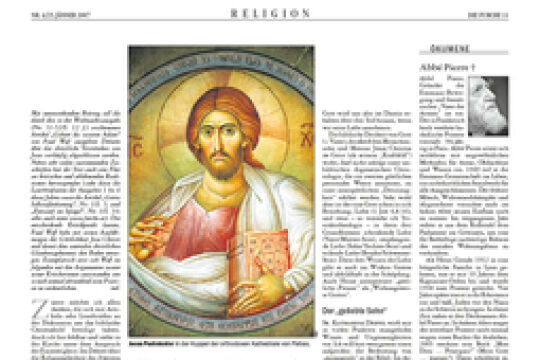

Alle Religionen suchen nach einer Antwort auf die Frage nach dem Sinn menschlichen Leidens. Doch es ist die Besonderheit des Christentums, dass das Leiden eines Menschen im Zentrum seines Glaubens steht und als Quelle des Heils gedeutet wird, aus welcher Menschen die Kraft gewinnen, eigenes Leiden zu ertragen, und zugleich die Motivation, fremdes Leiden zu lindern. Der christliche Glaube deutet alles menschliche Leiden im Lichte des Todes Jesu.

Die Passionszeit erinnert uns freilich daran, dass dieser Tod seinerseits auf Deutung angewiesen ist, weil sich sein Sinn keineswegs von selbst versteht. Dieser erschließt sich nach christlicher Überzeugung freilich erst durch jenes Ereignis, welches als die Auferweckung des Gekreuzigten bezeugt wird, was auch immer sein historischer Kern gewesen sein mag.

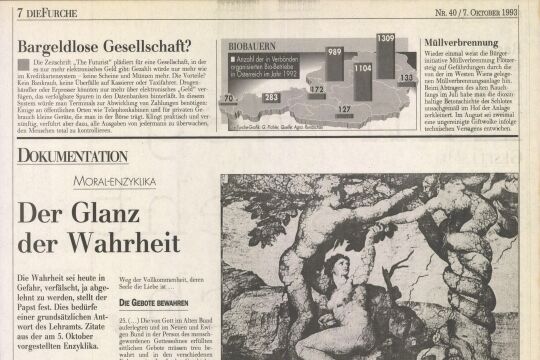

Nach dem Zeugnis des Markusevangeliums starb Jesus in der furchtbaren Annahme, von Gott verlassen zu sein. In ihr finden wir mehr als nur die äußerste Steigerung der Einsamkeit aller Sterbenden.

Dass Jesus nicht länger die Nähe Gottes spürt, liegt offenbar nicht an der Schwachheit seines Glaubens, sondern im Gegenteil, dass es Gott selbst ist, der sich ihm, wiewohl er gänzlich schuldlos ist, entzieht.

Für das neuzeitliche Denken ist die Erfahrung der Abwesenheit Gottes prinzipiell geworden. Die christliche Deutung des Todes Jesu wird abgewandelt zur Idee des Todes Gottes.

Für den Glauben jedoch ist die Abwesenheit Gottes auf paradoxe Weise die Gestalt seiner dichtesten Präsenz. Er deutet das Leiden Christi trinitarisch als Teilhabe Gottes am Leiden selbst. Gott ist auf Golgata nicht abwesend, sondern verborgen.

In seiner Ohnmacht, im Verzicht auf die gewaltsame Durchsetzung seines Willens zeigt sich die wahre Macht der göttlichen Liebe.

Gott - so fern und doch so nah wie das Leben dem Tod.

Ulrich H. J. Körtner ist Professor für Systematische Theologie H.B. an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!