Vier Wochen lang berieten 250 Bischöfe in Rom zum Thema "Bischofsamt". Unmittelbare

Es gibt zwei Möglichkeiten, über die eben abgelaufene Bischofssynode in Rom zu berichten. Die Frankfurter Allgemeine wendet vier Spalten auf, um ihren Lesern zu erklären, dass in vier Wochen Arbeit eigentlich gar nichts geschehen sei: Das II. Vatikanum sei noch immer so aktuell wie vor 40 Jahren, noch nicht verwirklichte Forderungen könnten allemal später umgesetzt werden, zur Eile also kein Anlass. Die zweite Variante wählt Marco Politi in der römischen Tageszeitung "La Repubblica". Allerorten wittert er die Wühlarbeit moderner Bischöfe, die nur auf den Moment warteten, das von Johannes Paul II. und Kardinal Joseph Ratzinger aufrechterhaltene morsch-autoritäre Kirchengebäude endlich zum Einsturz zu bringen.

Orientiert man sich an der Selbstdarstellung der Bischöfe, hat der Korrespondent der FAZ sogar noch übertrieben. Sein Text enthält noch mehr Dramatik als die lähmenden Bollettini und Pressekonferenzen verrieten. Als gelte es, jede substanziellen Informationsfluss zu unterbinden, wetteiferten die Bischöfe auch in Beantwortung konkreter Fragen um den Primat der hohlen Phrase.

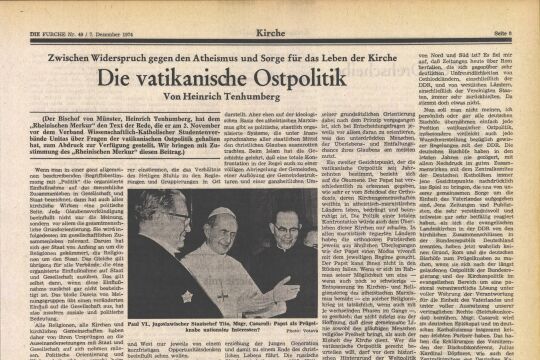

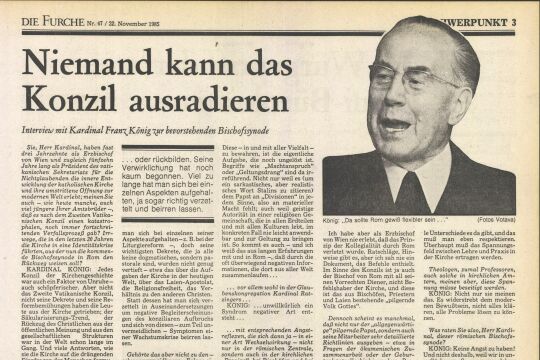

Gesichter der Kirche

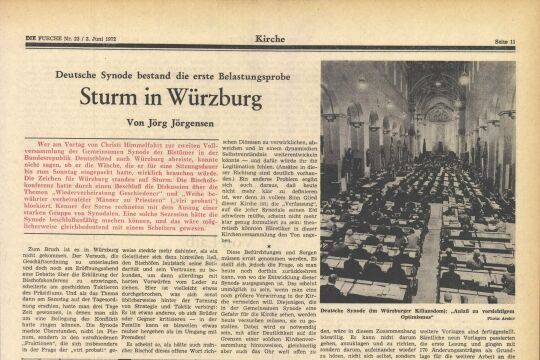

Tatsächlich ist der Mechanismus der Synoden nicht dazu angetan, Spannung zu erzeugen. In einer abschüssigen Aula sitzen und schwitzen rund 250 Bischöfe eingekeilt. Den Blick nach vorne gewandt warten sie, bis sie an der Reihe sind, ihre acht Minuten lange Wortmeldung zu verlesen. Niemand geht von seinem mitgebrachten Manuskript ab, erzählten Synodenteilnehmer, niemand geht auf die Worte seines Vorredners ein. Man habe aber immerhin die "Gesichter der Kirche" sehen können, erzählten die offiziellen Berichterstatter am Ende der Synode, als wollten sie der zähflüssigen Versammlung etwas Positives abtrotzen.

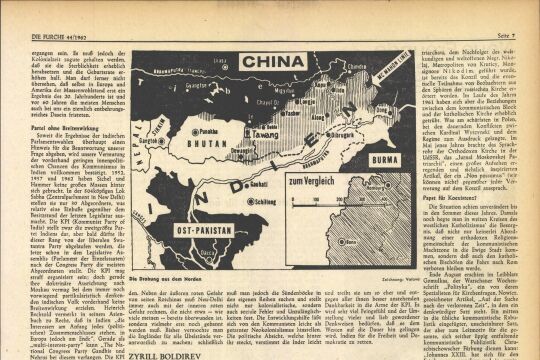

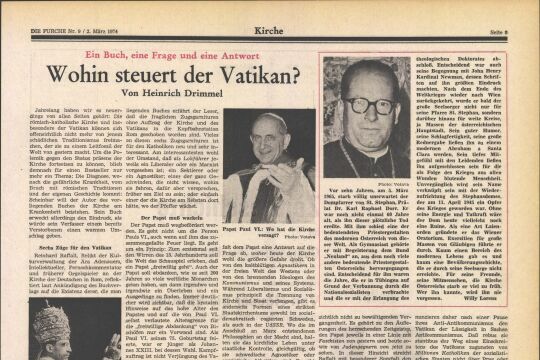

Inhaltlich stand die Synode, die das Bischofsamt in den Mittelpunkt stellte, im Zeichen der Terroranschläge vom 11. September. Nicht nur, weil der Vorsitz zufällig dem New Yorker Erzbischof Egan zugefallen war, sondern weil der Ernst der Lage endlose Debatten über Kompetenzverteilung, Kollegialität und römischen Zentralismus in den Hintergrund drängte. Dass diese Themen dennoch aufs Tapet kamen, deutet auf einen gewissen Unmut hin. Aus den Einwänden jedoch zu schließen, Wühlmäuse würden den Kirchenbau von Ratzinger/Wojtyla zum Einsturz bringen wollen, geht dennoch ins Leere.

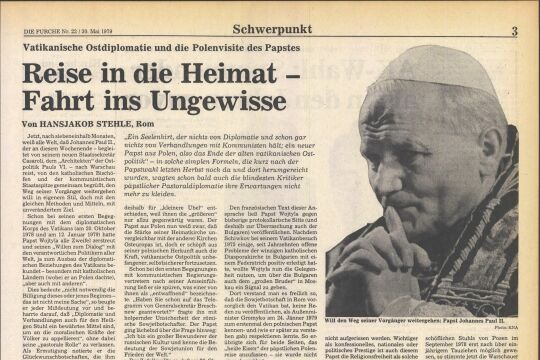

"Ein Papst ohne absolute Macht", überschrieb Politi seinen Text im Hinblick auf den Nachfolger Johannes Pauls II., ohne dabei zu bedenken, dass es eben dieser Papst war, der die meisten Synoden einberufen und das Kardinalskollegium zu einer nahezu ständigen Beratungseinrichtung aufgewertet hat. Dass der Nachfolger Johannes Pauls II. mit einem "Kronrat" regieren werde, wie das linksliberale Blatt vorhersagt, ist also keine Neuigkeit, sondern schon heute Realität.

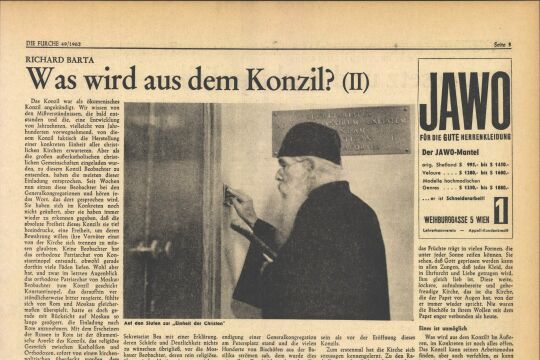

Gefühl Gemeinsamkeit

Die wichtigste Funktion des Marathons lag vermutlich einfach in der Tatsache, dass er überhaupt stattfand. Zahllose informelle Begegnungen mit Kollegen aus entlegenen Weltgegenden verringerten den Abstand zwischen den Ortskirchen und erzeugen ein Gefühl von Gemeinsamkeit, das die Verengung des Blickwinkels auf die Probleme der eigenen Gruppe verhindert. Die Nachdenklichkeit Kardinal Karl Lehmanns, der im kleinen Kreis immer wieder versuchte, Journalisten ein Bild von der Synode zu vermitteln, gibt Zeugnis davon. Eben deshalb wollte der Mainzer Bischof auch am umstrittenen Prozedere festhalten, das jedem Bischof das Rederecht einräumt. Das mag zwar langweilig sein, doch es zwinge die anderen, auch Probleme zur Kenntnis zu nehmen, die dem eigenen Kulturkreis völlig fremd sind, meinte Lehmann.

Wer befürchtet hatte, die Anschläge in New York und Washington würden zu einer Verengung der Kirche führen, einen fundamentalistischen Reflex in ihrem Inneren auslösen, sah sich von der Synode widerlegt. Der verschärfte Konflikt zwischen Religionen nötigte die Bischöfe eher in die entgegengesetzte Richtung. Die Ökumene, durch die Publikation des Dokuments "Dominus Iesus" im Jahr 2000 etwas ins Stocken geraten, bekommt durch die Konfliktsituation neue Bedeutung. Nur gemeinsam können die Christen ihre Friedensbotschaft glaubwürdig verkünden, meinen die Bischöfe.

Neue Motivation

Auch das seit dem II. Vatikanum stetig wachsende Interesse der katholischen Kirche an Kontakten mit Nichtchristen erhielt keinen Dämpfer, sondern neue Motivation. Wenn die Kirche etwas beitragen kann zum Frieden in der Welt, dann durch die Verminderung der Spannungen und Missverständnisse zwischen den Weltreligionen. Der Papst hat mit seinem umstrittenen Friedensgebet der Religionen in Assisi 1986 einen so wichtigen wie umstrittenen Anfang dazu gesetzt.

Im Schlussdokument verurteilten die Bischöfe unmissverständlich den Terrorismus. Dass sie dem Bannspruch einen langen Paragraphen folgen ließen, der nach Gründen für den Hass in der Welt sucht, empfanden manche amerikanische Bischöfe als Einschränkung der Ablehnung der Untaten. Der Text weist darauf hin, dass 80 Prozent der Weltbevölkerungmit 20 Prozent der Ressourcen auskommen müssen und 1,2 Milliarden Menschen nicht mehr als einen Dollar pro Tag zum Leben haben. Der Appell an die Bischöfe, sich am Leben in evangelischer Armut zu orientieren, hat in dieser Analyse seine Wurzel.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!