Die schärfer werdende Debatte um weitere staatliche Konjunkturpakete verläuft an 200 Jahre alten ökonomischen Bruchlinien. Resultat des Gelehrtenstreits: Ewige Ratlosigkeit in der Krise.

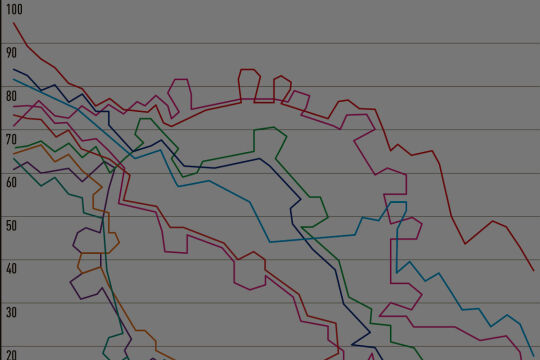

Man werfe einen Blick auf die Reihe der Nobelpreisträger für Ökonomie und es wird schlagartig klar, warum das renommierte US-Wirtschaftsmagazin Business Week unlängst fragte: „What good are economists anyway?“ 1970 erhielt Paul Samuelson den Nobelpreis weil er seinen Studenten eingetrichtert hatte, der Staat könne mit einer Ausweitung seiner Ausgaben und Steuersenkungen lange andauernde Wirtschaftskrisen überwinden. 1976 wurde der Preis Milton Friedman zugesprochen, der in fundierter Analyse das Gegenteil davon behauptete. 1995 legt der Ökonom Robert Lucas nach: Langfristig hätten staatliche Stimulationen der Wirtschaft keinen Erfolg. Belohnung für Lucas: der Nobelpreis. 2008 gewann Paul Krugman den Nobelpreis mit folgender These: Der Staat müsse angesichts einer Depression den Geldhahn weit öffnen und die Wirtschaft massiv unterstützen, um den Konsum anzukurbeln.

Dieser Serie einander widersprechender und trotzdem zu höchsten Ehren gelangter Ökonomen liegt eine über Jahrhunderte zwischen Wertschätzung und Verdammung pendelnde Beurteilung der Rolle des Staates in der Wirtschaft zugrunde. Vor wenigen Wochen hatte es angesichts des Triumphgeheuls von Gelehrten Krugman’scher Prägung noch so ausgesehen, als hätten die Anhänger der Staatsgläubigkeit obsiegt. Die Vertreter der klassischen Schule mussten sich fühlen wie bis auf die Knochen blamierte Hohepriester der Gier. Unter ihnen befanden sich postum auch die österreichischen Ahnväter des freien Marktes, Joseph Schumpeter und Friedrich von Hayek. Doch nun zeigt sich: Entschieden ist der Streit, wieviel der Staat in der Wirtschaft zu schaffen habe, noch lange nicht.

Der Streit um das Konjunkturpaket

Denn jene, die sich dem klassischen Liberalismus verpflichtet fühlen, schlagen nach einer etwa sechs Monate dauernden historischen Schrecksekunde mit Vehemenz zurück. In jüngsten Abhandlungen wird nicht nur pauschal gegen den „Vulgärkeynesianismus“ (Zitat Michael Wohlgemuth) gewettert, die Liberalen ziehen auch gegen ganz konkrete Krisenmaßnahmen der Regierungen zu Felde – und haben dabei nicht einmal schlechte Erfolgsaussichten, sitzen sie doch in zwei maßgeblichen Institutionen der EU, vor allem in der Europäischen Zentralbank. Am Montag warnte EZB-Präsident Jean-Claude Trichet dringend vor weiteren Ausgaben der europäischen Staaten zur Stützung der Wirtschaft. Es sei mit den bisher aufgewendeten 600 Milliarden Euro genug ausgegeben worden, die nationalen Budgets seien überbelastet, so Trichet: „Es gibt einen Zeitpunkt, an dem man nicht mehr ausgeben kann. Dieser Punkt ist erreicht.“

Schon vergangene Woche hatte die EU-Kommission den ersten Stein Richtung Konjunkturpakete geworfen: „Die Pakete sind zu wenig zukunftsgerichtet“, bekrittelte die Behörde. Tags darauf wurden vom Handelsblatt „vertrauliche Berichte“ der Kommission nachgereicht, wonach Teile der Konjunkturpakete den Welthandel bremsen könnten. Ganz ähnlich verläuft die Diskussion auch in Europas führender Wirtschaftsnation Deutschland. „Finger weg von neuen Konjunkturpaketen“, warnt der Chef der Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Klaus Zimmermann, und ortet „hektischen Aktionismus auf der Seite der Regierenden“. Während sich Börse- und Industriekonjunkturexperten darüber streiten, ob denn nun schon ein Aufwärtstrend in der Wirtschaft in Sicht sei, ätzt das Institut für Arbeits- und Berufsforschung gegen die flächendeckend gewährte Kurzarbeit – auch sie ein wichtiger Faktor der Konjunkturpakete. Diese verhindere durch das „Horten von Arbeitskräften“ bei einem Unternehmen die optimale Verteilung der Arbeitnehmer in der Volkswirtschaft. Außerdem bremse Kurzarbeit „strukturelle“ Anpassungen. Kurzarbeit allein sichere also keine Arbeitsplätze. „Je länger die Krise dauert, desto weniger kann Kurzarbeit die Folgen abfedern“, so Studienautor Frank Wießner.

Fachlichen Beistand erhalten die Kritiker der staatlichen Politik dabei von prominenten Ökonomen wie dem US-Amerikaner Niall Ferguson oder dem Schweizer Ökonomen und NZZ-Journalisten Gerhard Schwarz. Schwarz warnt dringend vor den Langfristfolgen der öffentlichen Rettungsaktionen: „Es ist kaum vorstellbar, dass das Bedienen der Banknotenpresse nicht zu Inflation führen soll.“ Hoch umstritten scheinen zunehmend die Effekte. Während Österreichs IHS-Chef Bernhard Felderer meint, die Konjunkturpakete würden ihre Wirkung erst später entfalten, zog das deutsche Wirtschaftsministerium schon jetzt ernüchtert Bilanz: Von den aus Steuergeld zur Verfügung gestellten 40 Milliarden seien erst 1,3 Milliarden von den Unternehmen „abgeholt“ worden. Hingegen können sich führende US-Ökonomen wie Krugman oder Daniel Roubini gar nicht genug über die angeblich zu wenig umfangreichen Hilfspakete in der EU beklagen. Und während die US-Wissenschafter die neuen Regelungen für die außer Kontrolle geratenen Finanzmärkte loben, werden sie von liberalen europäischen Ökonomen kritisiert. Gerhard Schwarz: „Neue Regelungen lösen die Probleme der Vergangenheit, während sich die Probleme der Zukunft einer Regelung entziehen“.

Der ewige Streit der Schulen

Bemerkenswert an dieser Auseinandersetzung ist, dass sie so alt ist wie die Wirtschaftslehre selbst ist. Dabei geht es im Kern um unterschiedliche Definitionen von Freiheit und um das Vertrauen dem Staat gegenüber. Francois Quesnay (1694–1774), einer der ersten Ökonomen, meinte, Freiheit könne nur unter dem Schutz staatlicher Gesetze existieren. Die „schottische“ Schule um David Hume und den Ahnvater des Kapitalismus, Adam Smith (1723–790), sah in vom Staat erlassenen Gesetze hingegen tendenziell einen Anschlag auf die Freiheit.

Entlang dieser Front – der Staat als gerechter Lenker oder als Zerstörer der natürlichen Ordnung – streiten die Ökonomen noch heute. Wollte man ein gemeinsames Modell zur Krisenbekämpfung finden, das beide Standpunkte vereint, wäre es vielleicht nützlich, sich an dem Ökonomen Thomas Malthus ein Beispiel zu nehmen: Malthus sah 100 Jahre vor Keynes staatliche Konjunkturspritzen als Heilmittel gegen Krisen an. Sein Kollege David Ricardo erachtete exzessive Staatsausgaben dagegen als Hauptursache wirtschaftlicher Depression. Jahrelang wogte die Diskussion zwischen beiden, dann starb Ricardo. Ein schwerer Verlust für Malthus: „Wir suchten beide so leidenschaftlich nach der Wahrheit, dass wir sie früher oder später gemeinsam gefunden hätten.“ Dies war der letzte Versuch eines Brückenschlages zwischen „Klassischer Schule“ und „Keynesianismus“.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!