Am Beispiel Ecuador zeigt sich, wie der Rohstoffhunger der Industrie- und Schwellenländer Umweltinteressen in den Schatten stellt.

"Die Welt hat uns im Stich gelassen.“ Mit dieser anklagenden Botschaft erklärte Ecuadors Präsident Rafael Correa am 15. August das ehrgeizigste Naturschutzprojekt des Landes für gescheitert. Noch am selben Tag unterzeichnete er das Präsidialdekret Nr. 74 und gab damit den Weg für Ölbohrungen im Yasuní-Biosphärenreservat frei.

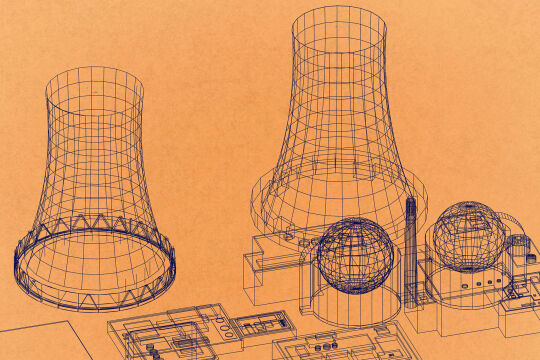

Das 2007 der UNO vorgestellte Projekt sah vor, dass das Öl der Felder Ishpingo, Tambococha und Tiputini (kurz ITT) - immerhin ein geschätztes Fünftel der gesamten Erdölreserven Ecuadors - unter der Erde bleiben sollte. Weltweit wurde der Plan als Abkehr vom Extraktivismus gefeiert. Als Extraktivismus bezeichnet man eine Wirtschaft, die auf der Ausbeutung und dem Export von kaum oder gar nicht verarbeiteten Rohstoffen basiert. Die einmalige Artenvielfalt des Urwalds würde damit nicht aufs Spiel gesetzt werden und die nicht kontaktierten Amazonasvölker, die dort noch ein Refugium haben, hätten eine Überlebenschance.

Profitieren würde auch der Rest der Welt, denn die CO2-Emissionen aus der Verbrennung von 850 Millionen Barrel Öl - geschätzte 410 Millionen Tonnen Kohlendioxid - könnten der Atmosphäre erspart bleiben. Die Welt sollte Ecuador dafür mit der Hälfte der möglichen Einnahmen aus der Ölförderung entschädigen. Diese Summe wurde mit 3,6 Milliarden US-Dollar festgesetzt. In einem beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) eingerichteten Treuhandfonds waren aber zuletzt nur insgesamt 13,3 Millionen US-Dollar eingezahlt worden. Insgesamt 336 Millionen waren zugesagt: nicht einmal ein Zehntel der erhofften Summe. Als Killer des Projekts wird allgemein Deutschlands Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) ausgemacht, der entgegen einem Allparteienbeschluss des Bundestags die deutsche Zusage zurückzog. Der industrienahe Politiker fürchtete die Präzedenzwirkung. Deutschland werde nicht "Geld für Unterlassen“ zahlen.

Verheerende Bohrungen

Welche Verheerungen Erdölbohrungen im sensiblen Amazonasurwald anrichten können, weiß man gerade in Ecuador nur zu gut. Der US-Konzern Texaco, der 2001 von Chevron geschluckt wurde, hatte über 25 Jahre lang Ölfelder im ecuadorianischen Urwald ausgebeutet. Als er sich 1990 zurückzog, hinterließ er 64 Milliarden Tonnen verseuchtes Wasser, 500.000 Hektar verunreinigten Boden und 880 Bohrlöcher voll toxischer Abfälle. Leidtragende sind in erster Linie die indianischen Völker der Cofán, Siekopai, Waorani, Siona, Tetetes und Sansahuari, insgesamt 30.000 Menschen, von denen viele an untypischen Leiden erkrankten. Das Gericht, an das sich eine Klägergemeinschaft von Betroffenen wandte, sah es als erwiesen an, dass gehäuftes Auftreten von Krebs, Leukämie bei Kleinkindern und Fehlgeburten mit den Verschmutzungen in Zusammenhang stünden.

Chevron wurde zu einer Entschädigungszahlung von 19 Milliarden US-Dollar verurteilt, wies aber das Urteil als parteiisch zurück und verweigert die Zahlung. Da der Erdölriese in Ecuador kein Vermögen mehr hat, auf das der Staat zugreifen könnte, wandte sich die Klägergemeinschaft an ein Gericht in Argentinien, wo Chevron neue Ölfelder erschließen will. Eine Verurteilung in erster Instanz wurde aber im vergangenen Juni vom Höchstgericht aufgehoben.

Der Konflikt um die Ölfelder von Yasuní, wo die Prospektoren der staatlichen Erdölgesellschaft Petroamazonas bereits in den Startlöchern stehen, wird auch innerhalb der ecuadorianischen Gesellschaft ausgetragen. 80 Prozent der Bevölkerung befürworteten in Umfragen den Plan, auf die Ausbeutung der Ölreserven zu verzichten. Und die Verfassung des Landes bietet dafür die beste Grundlage, ist sie doch weltweit das erste Grundgesetz, das die Rechte der Natur verankert.

Dieser Passus trägt die Handschrift der indianischen Organisationen, die beim verfassunggebenden Prozess eine tragende Rolle spielten. Ihr Einfluss ist aber seither geschwunden. Auf Durchführungsgesetze wartet man vergebens. Denn der sozialistische Präsident Rafael Correa, ein gelernter Ökonom, zeigt wenig Verständnis für die auf Nachhaltigkeit und Respekt vor der "Mutter Erde“ setzende indigene Philosophie. Seine Kritiker wie der ehemalige Bergbauminister Alberto Acosta, werfen ihm vor, den Diskurs der Umweltschonung zwar auf den Lippen zu führen, das Projekt Yasuní aber nie mit der nötigen Ernsthaftigkeit verfolgt zu haben. Correa verteidigt die bevorstehenden Bohrungen mit der Notwendigkeit, die Armutsbekämpfung zu finanzieren.

Für Acosta, einen der vehementesten Verfechter des jetzt abgesagten Projekts, geht es um die Einleitung des "postextraktivistischen“ Zeitalters. Die Menschheit müsse sich darauf einstellen, dass die Ressourcen des Planeten endlich sind und speziell in der Energiegewinnung Alternativen zum Verbrennen von Kohlenwasserstoffen wie Öl, Gas und Kohle entwickeln. So war vorgesehen, die Einnahmen aus dem Treuhandfonds für Investitionen in erneuerbare Energien und Aufforstung zu verwenden.

Peak Oil und Giganten

Die Experten sind uneins, ob der Peak Oil, also der Punkt, an dem mehr als die Hälfte der weltweit vorhandenen Ölressourcen gefördert ist, unmittelbar bevorsteht, oder schon überschritten ist. Sicher scheint lediglich, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Vorräte erschöpft sein werden. Ecuador ist zwar Gründungsmitglied der OPEC, aber im Vergleich zu den Giganten Mexiko und Venezuela ein kleiner Player. Seine Ölreserven werden in wenigen Jahrzehnten erschöpft sein. Das Öl der umstrittenen Quellen von ITT ist schwer und von schlechter Qualität. Es entspricht gerade einmal der Weltförderung von neun Tagen.

"Länder wie Ecuador, die ihr Entwicklungsmodell auf dem Extraktivismus, der Ausbeutung von Rohstoffen aufbauen, befinden sich in einem ständigen Dilemma“, erklärt Victor López von der Stiftung Ecociencia in der Fachzeitschrift ila. "Das heißt, wir exportieren Primärgüter zu niedrigen Preisen und importieren veredelte Güter zu hohen Preisen. Das wurde schon vor 60 Jahren in der Theorie gesagt. In dieser Situation befindet sich Ecuador heute noch. Keine Regierung Lateinamerikas, sei sie revolutionär, neoliberal oder populistisch, hat dieses strukturelle ökonomische Schema verändert.“ Das Neue an der Initiative, so López, sei die Idee, das bestehende Schema aufzubrechen.

Correa hat in seiner Regierungszeit seit 2007 die Sozialausgaben auf 11,7 Prozent des BIP mehr als verdoppelt. Vor allem in Bildung und Gesundheit wurde heftig investiert. Dafür wurde der Präsident bei den Wahlen im vergangenen Februar auch mit breiter Mehrheit im Amt bestätigt. Aber die Abkehr vom Extraktivismus liegt ihm fern. Im Gegenteil: keine andere Regierung hat so viele Förderkonzessionen erteilt, wie die gegenwärtige, auch und vor allem in Urwaldgebieten und geschützten Reservaten.

Auch der bisher kaum betriebene Abbau von Metallen soll forciert werden. Meist gegen den Widerstand der lokalen Bevölkerung, die aus anderen Ländern weiß0, dass Bergbau mehr Arbeitsplätze vernichtet als schafft und die Lebensgrundlage der Bauern zerstört. Mehr als 160 Aktivisten, die sich gegen solche Projekte zur Wehr setzten, wurden kriminalisiert und verhaftet.

Und die Reform der Verfassung, die den Anbau genmanipulierter Saaten verbietet, steht ganz oben auf der Agenda des Präsidenten. Seinen Kritikern hält Correa entgegen: "Es ist der größte Irrtum, wenn man die Menschenrechte den vermeintlichen Rechten der Natur unterordnen will“.

Der uruguayische Soziologe Eduardo Gudynas, Leiter des Lateinamerikanischen Zentrums für Sozialökologie (CLAES) in Montevideo, ist enttäuscht über diese an die 1970er-Jahre gemahnende Haltung, die Entwicklung und Umweltschutz als Gegensätze darstellt. Er hält es auch für eine Illusion, zu glauben, dass moderne Technologien die Ölförderung im Regenwald mit geringen Folgen für Natur und Mensch erlauben.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)