Mit der Aufwertung ihrer Währungen sollen vor allem die EU und China die US-Wirtschaft stützen.

Die Aufwertung der europäischen Währung gegenüber dem US-Dollar um 25 Prozent binnen zwei Jahren bereitet der europäischen Wirtschaft zunehmend Kopfzerbrechen. Um auf dem amerikanischen Markt konkurrenzfähig zu bleiben, müssen hiesige Firmen ihre Dollar-Verkaufspreise beibehalten, für die sie immer weniger Euro erlösen. Gleichzeitig drängen die Konkurrenten aus dem Dollar-Raum mit dem Preisvorteil aus der Währungsverschiebung aggressiv in den europäischen Markt, kosten Marktanteile, behindern Preisanpassungen, schmälern die Gewinne, gefährden Arbeitsplätze.

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Jean-Claude Trichet, bestätigte zwar kürzlich hoch offiziell, dass "eine unterbewertete Währung negative Auswirkungen auf die Produzenten in anderen Ländern haben kann." Seltsamerweise bezog er dies aber nicht auf den US-Dollar, sondern auf den chinesischen Yuan und klagte: "Eine Benachteiligung von Exporten aus anderen Ländern nach China darf es nicht geben". Über die Wettbewerbsnachteile der europäischen Exporte in die USA, den viel wichtigeren Markt für die Europäer, verlor er hingegen kein Wort. Und die EU-Finanzminister inklusive Österreichs Vizekanzler Wilhelm Molterer erklärten nach ihrem gemeinsamen Oktober-Treffen sogar, sie würden sich mehrheitlich keine Sorgen um den hohen Euro-Kurs machen.

Das ist befremdlich. Denn damit signalisieren alle gemeinsam, dass sie in erster Linie die Interessen der USA vertreten. Schließlich fordert die US-Regierung schon seit einem Jahr von Japan, China und der EU eine "Rettungsaktion" mit Zinserhöhungen und Währungsaufwertungen, um die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft über Währungsverschiebungen zu sanieren.

Doch Japan zögert eine Aufwertung des Yen möglichst lange hinaus, um die Eroberung des US-Automarkts durch die eigenen Autobauer zu prolongieren. Und auch China stemmt sich beharrlich dagegen, seine Währung von der traditionellen Dollar-Bindung zu lösen. Weder will die Führung in Peking die neu gewonnene Stärke als Industrienation untergraben. Noch hat es Lust, seine 1,3 Milliarden an Dollar-Beständen aus den Exporterlösen sowie die Forderungen gegenüber den USA aus dem Kauf von US-Staatsanleihen selber zu entwerten. Außerdem sieht sich China inzwischen als Opfer des amerikanischen "Militär-Keynesianismus", den es über die Staatsanleihen mitfinanziert hat. Mit dem von den Amerikanern diktierten neuen Ölgesetz soll im Irak nämlich jetzt die Aufhebung jener Ölverträge endgültig besiegelt werden, die von Saddam Hussein einst mit Russland, Frankreich und China abgeschlossen worden waren, was deren künftige Position im internationalen Energie-Poker enorm gestärkt hätte. Bei diesem elf Billionen Dollar-Business wird stattdessen die in den Irak eingefallene anglo-amerikanische Öl-Armada, bestehend aus Exxon-Mobil, Chevron, Halliburton, BP-Amoco und Royal Dutch Shell, zum Zug kommen.

Europa erfüllt die Wünsche

Einzig die EZB gibt sich somit als williger Vollstrecker. Mit einem Euro-Wechselkurs über 1,40 US-Dollar wurde der amerikanische Wunsch zwar bereits erfüllt. Nahezu wöchentlich folgen weitere Rekordmarken; 1,50 ist bereits in Reichweite, 1,60 wird von Experten befürchtet. Doch die EZB-Führung denkt nicht daran, den Aufwertungstrend des Euro und damit die Beeinträchtigung der europäischen Wirtschaft zu stoppen. Weder reagierte sie bisher mit verbalen Signalwörtern wie "übertriebenen Schwankungen auf den Devisenmärkten" oder "brutale Aufwertung". Noch hat sie mit Devisenverkäufen in die Kursentwicklung eingegriffen oder analog zur US-Zinssenkung eine Senkung der Euro-Zinsen in Aussicht gestellt, um die Kapitalverschiebungen von den USA nach Europa zu bremsen.

Stattdessen reist Trichet gemeinsam mit EU-Währungskommissar Joaquín Almunia und dem Chef der Gruppe der Euro-Finanzminister, Jean-Claude Juncker, demnächst nach Peking, um auf eine Aufwertung des Yuan zu drängen und damit die Interessen einer fremden Macht, der USA, zu vertreten. Denn es verdichten sich die Anzeichen dafür, dass just die USA als große Verlierer jener Globalisierung, die sie energisch provoziert hatten, in existenzielle Bedrängnis geraten sind.

Produkte "Made in USA" verlieren im Inland wie auf den Weltmärkten seit Beginn der 1990er Jahre rapide an Attraktivität - allen voran Industrie- und Konsumgüter sowie Automobile. Dementsprechend exportieren die USA heute hauptsächlich Agrarprodukte und Dienstleistungen. Der private Konsum, der mit 70 Prozent einen enorm hohen Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat, saugt umso mehr Importgüter auf, je besser die Konjunktur floriert.

Als Konsequenz dieser Entwicklung schrumpfte die Zahl der Industriearbeitsplätze von einst mehr als 21 Millionen im Jahr 1979 auf nur mehr 14,8 Millionen (2004). Immer mehr werden wegrationalisiert oder in Billiglohnländer verlagert, wo Amerikas multinationale Konzerne ihre Profite weiter maximieren.

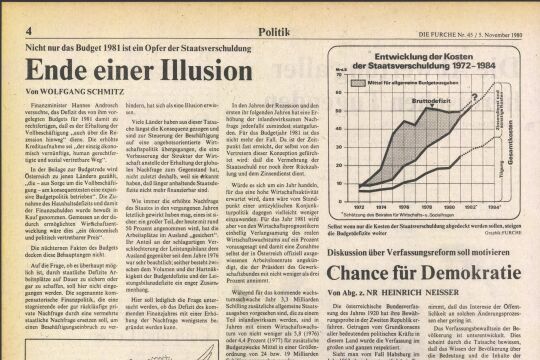

Gleichzeitig wankt der deindustrialisierte US-Wirtschaftsriese, der sich bis vor kurzem noch als Konjunkturlokomotive bewährt hat. Seit vielen Jahren lebt ganz Amerika auf Pump, um über die Runden zu kommen: die privaten Haushalte leben mit einer negativen Sparquote; der Staat türmt durch ausufernde Budgetdefizite immer mehr Schulden auf; das Handels- und Leistungsbilanzdefizit der Volkswirtschaft markiert immer neue Rekordstände.

Jetzt wird die Rechnung präsentiert. Als erstes brach der Immobilienmarkt zusammen. Inzwischen hat die Krise auch die Bankenlandschaft erfasst und wird sich weiter über die gesamte Volkswirtschaft ausbreiten. Gleichzeitig macht der schwächelnde Dollar die Amerikaner zusätzlich ärmer: Auslandsreisen, Treibstoff und andere Importprodukte werden dadurch sprunghaft teurer.

Dem vorjährigen neuen Rekorddefizit in der Handelsbilanz von 765,3 Milliarden US-Dollar stehen bei den wichtigsten Handelspartnern ebensolche Überschüsse gegenüber: China erwirtschaftet ein Plus von 201,6 Milliarden Dollar, die EU 117 Milliarden Dollar (90 Milliarden EUR) und Japan 88 Milliarden Dollar. 25 Prozent des Defizits entfallen außerdem auf die Ölimporte.

Ausländer wollen nicht mehr

Um das Handels- und Leistungsbilanzdefizit ebenso wie die ausufernden Budgetdefizite finanzieren zu können, sind die Vereinigten Staaten darauf angewiesen, Kapital zu importieren. Dies geschieht vorwiegend über den Verkauf von Staatsanleihen - und das überwiegend an die asiatischen Handelspartner. Zwei Milliarden Dollar netto haben die USA bisher täglich im Ausland geborgt. Bei Japan stehen sie bereits mit mehr als 600, bei China mit mehr als 400 Milliarden Dollar in der Kreide. Ausländische Staaten und Zentralbanken halten inzwischen bereits mehr als die Hälfte aller im Umlauf befindlichen US-Staatsanleihen.

Doch diese Bestände werden wegen der Skepsis gegenüber dem Dollar von China, Japan & Co gegenwärtig abgebaut und u.a. in Euro oder Gold umgeschichtet. Im August 2007 wiesen die US-Zahlen zum internationalen Kapitalverkehr statt des üblichen Zuflusses erstmals überraschend einen Netto-Kapitalabfluss von 163 Milliarden US-Dollar auf, was den Dollar-Kursverfall beschleunigte.

Dass die USA dennoch nicht Pleite gehen, garantiert das Notenbank-System Federal Reserve mit dem Drucken von Dollar-Noten bzw. durch andere Formen der inflationären Geldschöpfung. US-Staatspapiere müssen nunmehr zunehmend im eigenen Land untergebracht werden. Das Leistungsbilanzdefizit hingegen soll durch den fallenden Dollar ausgeglichen werden.

Der Autor ist Industriekonsulent und Publizist.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!