Wenn der Wald brennt

DISKURS

Amazonas & Co: Globales Waldsterben

Landwirtschaft und illegale Rodungen zerfressen die grünen Lungen der Welt. Welche Folgen die Entwaldung nach sich zieht – und warum auch Drogenkartelle dabei eine Rolle spielen.

Landwirtschaft und illegale Rodungen zerfressen die grünen Lungen der Welt. Welche Folgen die Entwaldung nach sich zieht – und warum auch Drogenkartelle dabei eine Rolle spielen.

Inventur im globalen Wald zu machen, ist ein aufwendiges Unterfangen. Die Forschung blickt inzwischen mit Satellitenaugen auf die Forste und vermisst sie anhand der Daten aus dem All. Bestechend an der Fernerkundung ist für Experten wie Peter Hietz ihre Verlässlichkeit. „Diese Daten sind mittlerweile sehr genau, hochauflösend, global einheitlich und nicht von Schönfärbungen betroffen“, so der Botaniker der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien.

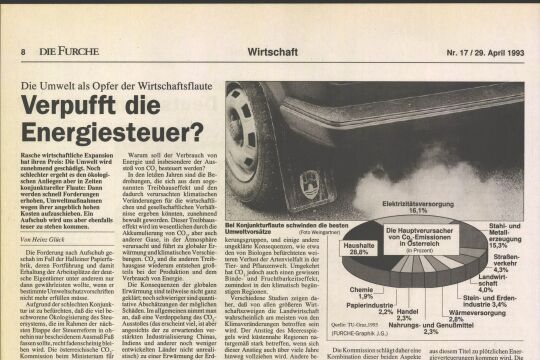

Dass dennoch höchst unterschiedliche Zahlen kursieren, liegt an der Auswertung der Daten und der Definition dessen, was als Wald gewertet wird. Manche Studien sprechen von einem Waldzuwachs von gut sieben Prozent (1982–2016), andere wiederum zeigen massive Nettoverluste. Fest steht, dass die Einbußen im Lauf der letzten Jahrzehnte gebremst wurden. Unterm Strich steht dennoch eine Abnahme bewaldeter Flächen – und nach wie vor steigt der Druck auf Wälder. Allerdings sehr ungleich verteilt: Während die Ausdehnung der Forste in nördlichen und gemäßigten Zonen zunimmt, verlieren Tropenwälder rapide an Fläche. Brennpunkte dieser Negativentwicklung sind Mittel- und Südamerika, Zentralafrika sowie Südostasien. So zeigt eine aktuelle Studie, dass der Regenwald im Amazonas bereits mehr CO₂ ausstößt, als er absorbiert. Die Zahlen belegen erstmals, „dass der brasilianische Regenwald gekippt ist und jetzt ein CO₂-Netto-Emittent ist“, so Co-Autor Jean-Pierre Wigneron vom französischen Nationalen Institut für Agronomieforschung (Inra).

Dienstleistungen des Ökosystems

Als größter Treiber der globalen Entwaldung gilt nach wie vor die Landwirtschaft. In Afrika handelt es sich meist um Subsistenzwirtschaft, während die Regenwälder des amerikanischen und asiatischen Kontinents für industrielle Agrarproduktion verschwinden. Konsum und Lebensstil reicher und aufsteigender Nationen befeuern diese Entwicklung. Von 2000 bis 2011 verdoppelte sich der Anteil der globalen Entwaldung, die auf Exporte zurückgeht, von 18 auf 36 Prozent. Der größte Importeur globaler, mit Landwirtschaft verbundener Entwaldung ist China (24 Prozent), gefolgt von der EU (16 Prozent), Indien (neun Prozent) und den USA (sieben Prozent). An der Spitze der Wald vertilgenden Produkte steht Soja, vor Palmöl und Rindfleisch. Um nachhaltige Bewirtschaftung und Produktion zu garantieren, setzen viele Branchen auf Gütesiegel, etwa bei Palmöl. Studien in Borneo zeigen allerdings, dass Zertifizierungen umweltschädliche Praktiken oft nur verlagern. Plantagen werden nicht mehr in Waldgebieten angelegt, sondern auf umliegende, kleinbäuerliche Ackerflächen ausgedehnt. Immer lauter dringt deshalb auch aus Wissenschaftskreisen der Ruf nach einem Lieferkettengesetz mit zivilrechtlichen Klagemöglichkeiten.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!