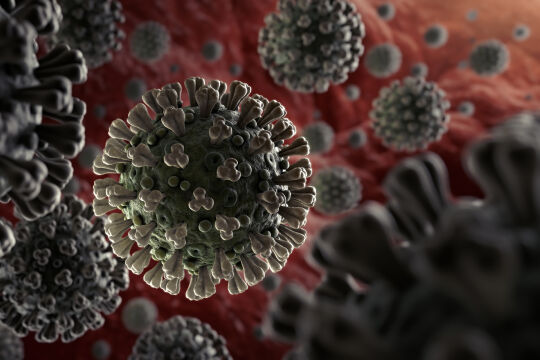

Unser Corona-Leben

FOKUS

Covid: Forschung unter Druck

Bevor wissenschaftlich etwas als sicher gilt, gibt es eine lange Phase der Ungewissheit. Bei Covid versucht man, die Zeit des Unwissens drastisch zu verkürzen. Nicht immer geht das gut.

Bevor wissenschaftlich etwas als sicher gilt, gibt es eine lange Phase der Ungewissheit. Bei Covid versucht man, die Zeit des Unwissens drastisch zu verkürzen. Nicht immer geht das gut.

Unsere telefonische Interviewanfrage für diesen Artikel erreicht Ulrike Felt, Professorin für Wissenschafts- und Technikforschung am gleichnamigen Institut der Universität Wien, inmitten einer Konferenz, die sie mitorganisiert hat. Normalerweise hätte sich die European Association for the Study of Science and Technology für vier Tage in Prag getroffen, und Ulrike Felt hätte ihr Bürotelefon gar nicht abheben können. Aufgrund von Covid-19 wurde die Konferenz jedoch in eine virtuelle verwandelt, und so sitzen die 2000 Teilnehmenden vor ihren Computern und versuchen, den gewohnten wissenschaftlichen Austausch zu pflegen.

Auch die Lehre und Arbeit an den Universitäten erfolgt seit Monaten hauptsächlich virtuell, Hörsäle und Labore waren geschlossen, Forschungsdaten nicht zugänglich. „Wir können noch gar nicht abschätzen, welche Spuren das hinterlassen wird“, sagt Ulrike Felt. Ein Knackpunkt werde sein, wenn das neue Studienjahr beginnt. In den USA seien Universitäten nach den Sommerferien geöffnet und sofort wieder geschlossen worden, weil die Zahl der Neuinfektionen in die Höhe schnellte.

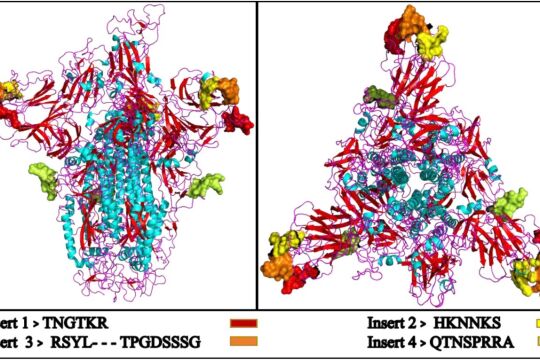

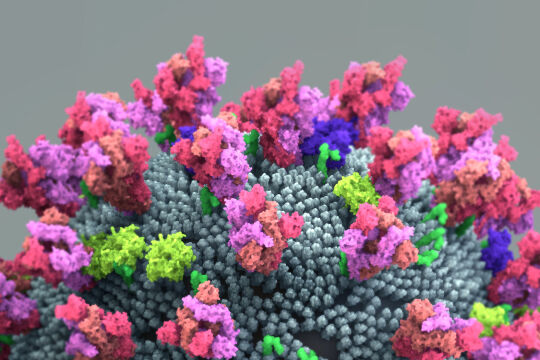

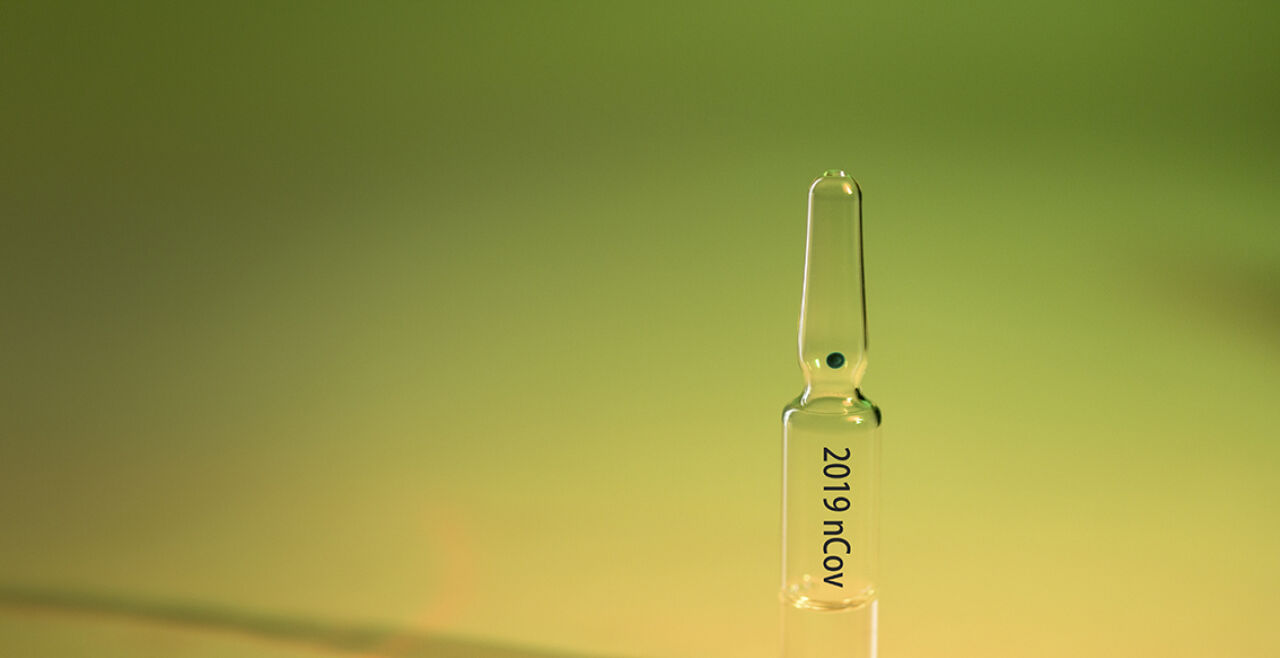

In allen Fachbereichen, die mit der Coronavirus-Pandemie zu tun haben, wurde die Arbeit extrem beschleunigt. Es sei enorm, was in den vergangenen Monaten über das Virus publiziert wurde, wie viele Vaccine bereits in Testung seien und wie früh vorläufige Forschungsergebnisse publiziert wurden, sagt Sylvia Knapp, Professorin für Infektionsbiologie der Medizinuniversität in Wien. Normalerweise gibt es in der Forschung komplexe Review-

Prozesse, in denen Expertinnen und Ex-perten Arbeiten und Ergebnisse in mehreren Stufen kritisch überprüfen und diskutieren, bevor diese in Fachzeitschriften publiziert werden. „Wir sehen an vielen Daten, die jetzt zurückgezogen wurden, dass diese Arbeitsweise richtig und wichtig ist“, so Sylvia Knapp. Sie geht davon aus, dass die Geschwindigkeit der Forschung nach Abklingen der Pandemie wieder auf ein normales Maß gedrosselt werden wird. Die Erfahrung daraus könnte aber dazu führen, dass ein paar Prozesse hinterfragt werden, meint sie. Zum Beispiel, ob es wirklich bis zu ein Jahr dauern muss, bis eine Fachzeitschrift einen Artikel veröffentlicht.

Alle Mittel in die Virenforschung?

Das Tempo, das die Erforschung von Sars-CoV-2 und Covid-19 an den Tag gelegt hat, war beeindruckend und hat gezeigt, was möglich ist, wenn die Dringlichkeit groß ist. Peter Palese, in Österreich geborener Professor für Mikrobiologie an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai Hospital in New York und Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, vergleicht die Intensität der Forschung nach Medikamenten und Impfstoffen gegen Sars-CoV-2 sogar mit dem Ausmaß, „in dem das Manhattan-Projekt die USA in Schwung gebracht hat“. Als Manhattan-Projekt wurden die Entwicklung und der Bau einer Atombombe durch die USA während des Zweiten Weltkrieges bezeichnet. 150.000 Menschen arbeiteten damals direkt oder indirekt für dieses Programm.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!