Physik war Thema des 6. Nobelpreisträgerseminars in Wien. Theodor Hänsch war als einer von vier Physikern zu Gast. Österreich war erster Käufer des von ihm entwickelten Frequenzkammes.

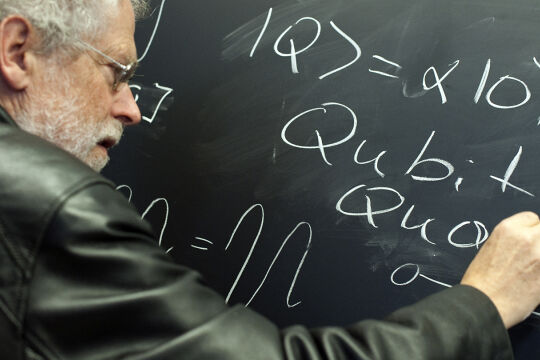

Theodor Hänsch ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 2005 erhielt er den Nobelpreis für seine Beiträge in der laserbasierten Präzisionsspektroskopie. Vergangene Woche war Hänsch beim Nobelpreisträgerseminar in Wien. Im FURCHE-Interview erzählt er, warum der Nobelpreis seine Forscherkarriere gerettet hat.

Die Furche: Der Laser wurde vor 51 Jahren erfunden, Sie werden demnächst 70. Wann sind Sie drauf gekommen, dass der Laser ein lohnendes Forschungsgebiet sein könnte?

Theodor Hänsch: Als beginnender Diplomand in Heidelberg. Ich hatte mein Postpraktikum in Kernphysik gemacht und es war üblich, auf demselben Gebiet weiterzumachen. Eines Tages, während einer Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft zur Kernphysik, dachte ich: Das ist nicht meine Welt. Ich wollte nicht in irgendeiner großen Beschleunigeranlage als einer von vielen arbeiten. Ich wollte mein eigener Herr sein, meine eigenen Experimente aufbauen. In Heidelberg hatte Christoph Schmelzer, der Entwickler des Ionenbeschleunigers, eine kleine Gruppe, die sich mit Lasern beschäftigte. Da gab es auch einen Helium-Neon-Laser, der hat mich interessiert. Und so habe ich dort angefangen.

Die Furche: Ihre wohl bekannteste wissenschaftliche Leistung war die Entwicklung des sogenannten Frequenzkammes. Was macht dieses Gerät so nützlich?

Hänsch: Ein Frequenzkamm erzeugt im Prinzip viele einzelne Laserstrahlen unterschiedlicher Frequenz. Es ist ein Werkzeug, mit dem man die Frequenz von elektromagnetischer Strahlung, zum Beispiel Licht, sehr genau messen kann. Das ermöglicht es, hoch empfindliche spektroskopische Messungen durchzuführen. Mit einem Frequenzkamm kann man aber auch grundlegenden Fragen nachgehen, wie: Sind Naturkonstanten wirklich konstant oder ändern sie sich vielleicht langsam? Wir nennen sie ja Konstanten, weil wir davon ausgehen, dass sie konstant sind.

Die Furche: Gibt es Hinweise darauf, dass sie nicht konstant sind?

Hänsch: Es gibt astronomische Messungen, die suggerieren, dass vielleicht die elektromagnetische Feinkonstante im frühen Universum ein bisschen anders war als heute. Aber das ist kontrovers, nicht allgemein akzeptiert. Mit unserem Frequenzkamm hat man die Möglichkeit, im Labor zu untersuchen, ob es Veränderungen der Konstante gibt. Bisher hat man keine gefunden, aber die Messgenauigkeit lässt sich noch steigern. Ein anderes Beispiel: Vor zwei Jahren haben wir mittels Spektroskopie ein exotisches Wasserstoffatom untersucht, den myonischen Wasserstoff. Bei diesem kreist statt eines Elektrons ein etwa 200 Mal schwereres, kurzlebiges Myon um das Proton des Atoms. Zu unserer Überraschung war das Proton in diesem myonischen Atom drastisch kleiner als im normalen Wasserstoffatom und das darf eigentlich nicht der Fall sein. Wir gehen in der Atomphysik davon aus, dass alle Protonen identisch sind. Wenn es da Unterschiede gäbe, würde das unsere Modelle über den Haufen werfen. Im Moment wird geprüft, ob wir bei der Messung etwas falsch gemacht haben, aber ich glaube, an der Messung lässt sich nicht rütteln. Vielleicht verstehen wir einfach den Wasserstoff noch nicht richtig.

Die Furche: Sie haben 2001 eine Firma gegründet, die Frequenzkämme verkauft. Wie läuft das Geschäft?

Hänsch: Die Firma ist zumindest profitabel, investiert aber alles in Wachstum und neue Produkte. Der erste Frequenzkamm wurde nach übrigens nach Österreich geliefert, an das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Das hat uns damals auf die Beine geholfen. Denn die Firma wurde zu einem Zeitpunkt gegründet, als die Dotcom-Blase gerade geplatzt war und man keine Kredite und auch kein Risikokapital mehr bekam. Das Bundesamt hat eine Vorauszahlung geleistet, sodass wir die nötigen Teile überhaupt kaufen konnten. Inzwischen sind weltweit etwa 100 solcher Systeme in Labors installiert. Und der Bedarf wächst, weil man immer neue Anwendungen findet.

Die Furche: Inwiefern hat der Nobelpreis ihr Forscherleben verändert?

Hänsch: Ohne ihn würde ich jetzt nicht hier sitzen und mit Ihnen sprechen. Man steht plötzlich im Zentrum der Öffentlichkeit. Politiker hören einem zu, die einen vorher gar nicht kannten. Man bekommt etliche interessante und verlockende Jobangebote. Es gibt aber auch viel Ablenkung, die einen von der eigentlichen Arbeit abhält. In meinem Fall hat der Nobelpreis mein Forscherleben nicht nur verändert, sondern sogar erst ermöglicht, dass ich es in Deutschland weiterführen kann. Denn hier muss man mit 65 emeritieren. Dank des Nobelpreises wurde eine Sonderlösung gefunden. Ich bin offiziell pensioniert, aber es gibt zwei Mäzene, die meine Arbeit finanziell unterstützen: die Max Planck-Förderstiftung und die Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung. So wurde ein Präzedenzfall vermieden. Denn es gibt viele Professoren, die nicht in Ruhestand gehen wollen.

Die Furche: Hätten Sie sich ohne Nobelpreis in den erzwungenen Ruhestand begeben?

Hänsch: Nein, ich wäre ins Ausland gegangen. Etwa nach Stanford, wo ich ja schon 16 Jahre gearbeitet habe. Es gab einige gute Angebote.

* Das Gespräch führte Raimund Lang |