Er hat mit seinen spektakulären Experimenten am Wiener Atominstitut wichtige Annahmen der Quantenmechanik bestätigt - und aus seinem Faible für die Kernenergie nie ein Hehl gemacht: doris helmberger über den Experimentalphysiker Helmut Rauch.

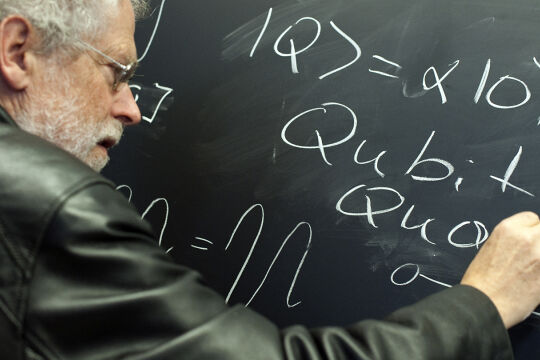

Helmut Rauch ist Logiker aus Leidenschaft; mit Mystik hat er wahrlich nichts am Hut. Und doch ist er sein Leben lang in die Welt des Rätselhaften abgetaucht: in eine Welt, wo ein Stück Materie gleichzeitig hier und dort existiert; in eine Welt, in der von Wellen, Teilchen und beidem zugleich die Rede ist; in die paradoxe Welt der Quanten. Hier, am Atominstitut der Österreichischen Hochschulen im Wiener Prater, nimmt er die wundersamen Teilchen auf's Korn - und untersucht seit über 40 Jahren, ob sie im Experiment das halten, was die Quantentheorie verspricht.

Versprochen wurde viel - besonders in Kopenhagen. Es war Ende der 1920er Jahre, als sich Niels Bohr und Werner Heisenberg in der dänischen Hauptstadt auf eine wegweisende Interpretation der Quantentheorie verständigten: Demnach habe die klassische Physik im mikroskopischen Bereich ausgedient. Vielmehr würde Materie hier sowohl Teilchen- als auch Welleneigenschaften besitzen. Es liege einzig an der Versuchsanordung, in welchem Zustand sie letztlich zu Tage trete.

Welle oder Teilchen?

Die rätselhafte Quantenwelt und ihr Welle-Teilchen-Dualismus ziehen Helmut Rauch schon früh in den Bann. 1939 als Sohn eines Eisenbahners in Krems an der Donau geboren, übersiedelt die Familie ins burgenländische Pinkafeld. Fortan besucht Rauch das Bundesrealgymnasium in Oberschützen. Der Junge brilliert in Physik und Mathematik, verschlingt Bücher über Einstein und Heisenberg, vollführt nach dem Unterricht im Physiksaal halsbrecherische Experimente - und kämpft verzweifelt gegen die Sprachen an. "Ich weiß gar nicht wie viele Nachprüfungen ich gehabt habe", gesteht Rauch. Mit der sprachlichen Unlogik hat er bis heute ein Problem - "dass es etwa im Deutschen gehen-ging-gegangen heißt und nicht gehen-gehte-gegeht, das geht gegen die Logik".

Spätestens an der Technischen Universität Wien ist freilich Schluss mit schlechten Zensuren. Rauch beginnt das Studium der technischen Physik und kommt nach der Diplomarbeit 1962 an das soeben eröffnete Atominstitut der Österreichischen Hochschulen - ein Institut, das der tu Wien angegliedert ist, dessen Forschungsreaktor aber Studierenden aller Universitäten offen steht. "Nach dem Staatsvertrag gab es eine große Aufbruchstimmung, auch im nuklearen Sektor", erinnert sich Helmut Rauch. "Für die Industrie wurde zuerst Seibersdorf gegründet. Unterrichtsminister Drimmel wollte dann für die Universitäten ein Pendant." Entsprechend üppig wurde das Prestigeprojekt unterstützt - anders als heute war sogar ein eigener Posten im Bundesbudget reserviert.

Der junge Universitätsassistent findet also luxuriöse Arbeitsbedingungen vor. Als er um 1965 gemeinsam mit seinem Professor Gustav Ortner den Forschungsreaktor in Garching bei München besucht, stößt er schließlich auf die Fragestellung, die ihn jahrzehntelang beschäftigen wird: Ist es möglich, nicht nur Licht oder Röntgenstrahlen, sondern auch massive, träge "Teilchen" wie Neutronen zum Interferieren (Überlagern) zu bringen? Die Münchener glauben: ja. Vor den Augen der österreichischen Gäste schicken sie einen Neutronenstrahl durch einen Doppelspalt, doch vom typischen Interferenzmuster aus hellen und dunklen Streifen ist nichts zu sehen. "Für uns war das dann eine umso größere Herausforderung", erinnert sich Helmut Rauch.

Jahrelang tüftelt er - mittlerweile Doktor - am optimalen Ausgangsmaterial für seine Interferenz-Apparatur. 1972, im Jahr seiner Berufung als Professor für Experimentelle Kernphysik an die tu Wien und als neuer Vorstand des Atominstituts, wird ihm klar, dass ein zehn Zentimeter großer, extrem reiner Silizium-Kristall des Rätsels Lösung ist. Zwei Jahre später gelingt ihm gemeinsam mit Ulrich Bonse und Wolfgang Treimer am Wiener Forschungsreaktor die Sensation: Erstmals wird ein Neutronenstrahl hinter dem Interferometer über fünf Zentimeter geteilt und überlagert. "Ein einzelnes Neutron benützt hier beide Wege, es ist aber andererseits als Elementarteilchen unteilbar", erklärt Rauch das Paradoxon - und illustriert es mit seinem Lieblingscartoon: "Ein Schifahrer fährt mit einem Schi links, mit dem anderen Schi rechts an einem Baum vorbei - und bleibt am Ende trotzdem ganz."

Das Experiment schlägt Wellen. Prompt wird die Gruppe um Rauch eingeladen, es am 500 Mal leistungsstärkeren Hochflussreaktor am Max von Laue-Paul Langevin-Institut in Grenoble zu wiederholen. Doch der Versuch schlägt fehl. Voll Scham bauen die Forscher nach einem Jahr ihre Apparaturen ab und versuchen es abermals in Wien. Und siehe da: Die Interferenzen erscheinen wieder. Nach langem Grübeln wird schließlich die Ursache ausgemacht: Es sind die riesigen Pumpen des Grenobler Instituts, die das Interferometer in niederfrequente Schwingungen versetzen. Eine Dämpfung schafft Abhilfe - die Ehre ist wiederhergestellt.

Physik mit dem Löffel

"Die Entwicklung des Neutroneninterferometers war die wichtigste Leistung österreichischer Experimentalphysiker nach dem zweiten Weltkrieg", streut Anton Zeilinger seinem - nur sechs Jahre älteren - Doktor- und Habilitationsvater Rosen. Zeilinger ist es auch, der 1975 gemeinsam mit Rauch und vier anderen Forschern das nächste spektakuläre Experiment in Angriff nimmt - die so genannte 4À-Drehung. "Klassisch meinen wir: Wenn wir einen Löffel einmal um seine Achse drehen, also um 360 Grad oder 2À, dann ist er wieder in seiner Ausgangslage angelangt", erklärt Rauch. Anders bei bestimmten kleinsten Teilchen, die um 4 À gedreht werden müssen. "Damit haben wir eine ganz fundamentale Eigenschaft der Quantenmechanik gezeigt", meint der 66-jährige dreifache Vater und fünffache Großvater stolz.

Mitte der 70er Jahre schwelgt das Wiener Atominstitutalso im Forscherglück. Doch 1978 kommt die Ernüchterung: die Volksabstimmung über Zwentendorf. Eine knappe Mehrheit lehnt den bereits errichteten Atommeiler ab. "Wir haben das leider rückblickend nicht ernst genug genommen", gibt sich Rauch zerknirscht. 1986 kommt es schließlich in Tschernobyl auch noch zum Super-gau. Das ehedem gute Image der Kernforschung ist endgültig ramponiert - besonders in Österreich: "Hier haben die Politiker die Folgen von Tschernobyl maßlos übertrieben, um die Entscheidung Zwentendorf abzusichern", glaubt der Physiker. Schließlich hätten die zehn bis 50 Mal höheren radioaktiven Belastungen, die in den Jahren davor durch die Atombombenversuche der Sowjets gemessen worden seien, keinerlei Hysterie ausgelöst.

Rauch selbst hält die Kernenergie nach wie vor für eine "sinnvolle und nützliche Alternative" der Energiegewinnung - auch wenn man die Kosten für die Entsorgung der radioaktiven Brennelemente in Rechnung stellt. "Die Kernenergie ist trotzdem die preislich günstigste Variante, weil die Brennstoffkosten so niedrig sind", meint Rauch. Dass sich Tschernobyl wiederholen könnte - etwa im tschechischen Temelín oder im slowakischen Mochovce -, hält er indes so gut wie ausgeschlossen: "Erstens wurde Tschernobyl mit einem Reaktor-Typ ausgestattet, der nicht inhärent sicher ist". Die entglittene Kettenreaktion sei folglich nicht - wie in allen anderen Reaktortypen - zusammengebrochen, sondern wurde sogar verstärkt. "Und zweitens hat das technische Personal völlig unerlaubte Eingriffe gemacht."

Entsprechend negativ bewertet er die rigide österreichische Anti-Atompolitik: "Österreich macht den Trick, dass es in der Nacht billigen Atomstrom einführt, ihn dann ,veredelt' und als Hydro- oder grünen Strom teuer verkauft", empört sich Rauch. "Das ist scheinheilig."

Kernfusion? Ja bitte!

Weniger Scheinheiligkeit als Ahnungslosigkeit ortet Rauch, der von 1991 bis 1994 Präsident des Wissenschaftsfonds fwf gewesen ist, im Bereich der Kernfusion: Nur so sei zu erklären, dass fp-Staatssekretär Eduard Mainoni im Vorjahr gegen den geplanten internationalen Fusionsforschungsreaktor Iter stimmen wollte.

Dass er punkto Kernenergie eine Minderheitenmeinung vertritt, ist Helmut Rauch bewusst - aber kein Problem. "Er liebt es, wider den Stachel zu löcken", meint sein Kollege Anton Zeilinger - selbst wenn es der Stachel der Staatsmacht ist: "Seine Händel mit Behörden wegen Strafmandaten sind legendär." Nur Chuzpe - und ganz viel Logik - retten ihn aus so mancher Bredouille: "Einmal", erinnert sich Zeilinger, "soll es ihm sogar gelungen sein, einen Polizisten von den Fehlern seines Radarmessgerätes zu überzeugen."

Folge 6: Ernst Steinkellner

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!