In ihrem Buch "Das Geschlechterparadox" will Susan Pinker den "wahren Unterschied zwischen Männern und Frauen" herausgearbeitet haben. Doch sind ihre aus der Biologie abgeleiteten Erkenntnisse auch richtig?

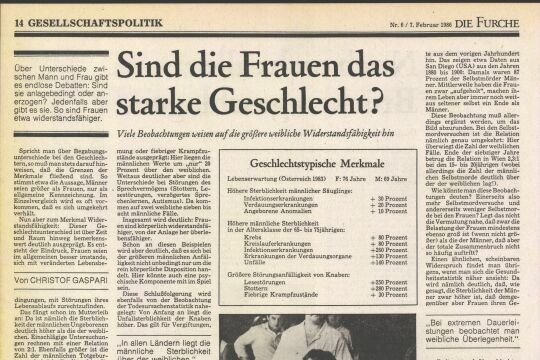

Das Buch "Das Geschlechterparadox" provoziert. Susan Pinker verknüpft darin biologische und ökonomische Erkenntnisse, um zu beweisen, warum Frauen sich immer noch selten in Führungspositionen finden und warum der Mann das eigentlich schwache Geschlecht ist. Die Furche bat zwei Expertinnen, die Thesen der kanadischen Psychologin zu diskutieren: Die Evolutionsbiologin Astrid Jütte (Bild: oben links) und die Körperhistorikerin Gabriele Sorgo (Bild: oben rechts).

Die Furche: Susan Pinker behauptet: Männer sind das fragile Geschlecht. Das Y-Chromosom etwa macht, dass Männer im Durchschnitt dümmer als Frauen sind.

Astrid Jütte: In dieser Art von Büchern ist oft die Rede von "den Männern", "den Frauen". Das muss man richtig verstehen. Nehmen Sie als Beispiel die Schuhgröße. Bei Frauen liegt die vielleicht zwischen 34 und 43; bei Männern zwischen 36 und 46. Niemand würde hier sagen "Frauen haben die Schuhgröße 38 und Männer 42", auch wenn das die häufigsten Werte wären. Die Überlappung ist riesig und den "Prototyp" gibt es meist nur statistisch, und genau das finden wir bei den meisten anderen Eigenschaften ebenfalls.

Gabriele Sorgo: Die Statistiken sagen auch, dass es gleichzeitig mehr Männer mit hohem IQ gibt. Aber was messen IQ-Tests eigentlich? Lediglich gewisse mathematische Fähigkeiten, mit denen Probleme mehr oder weniger schnell gelöst werden. Ein hoher IQ sagt doch nahezu nichts über die Führungsqualitäten einer Person aus.

Die Furche: In die Führungsebene schafft es, wer den Wettkampf schätzt. Männer tun das, ihre Körper schütten im Wettkampf besonders viele Wohlfühlhormone aus, wie Susan Pinker belegt.

Sorgo: Es ist schon auffällig, dass sie genau jene Dinge als positiv beschreibt, die im amerikanischen Geschäftsleben und bei der US-Mittelschicht als positiv gelten. Ich glaube, dass Frauen sehr wohl Wettbewerb als lustvoll empfinden können. Eine andere Frage ist, ob sie dieses Verhalten in unserer Gesellschaft auch zeigen dürfen.

Jütte: Von der medizinisch-biologischen Seite her stimmt das. Männliche Hormonspiegel reagieren stark auf Wettbewerbssituationen. Aber Frauen können ein ebenso mörderisches Wettkampfverhalten zeigen. Nur führen sie diesen Kampf mit anderen Mitteln. Sie lesen Emotionen und Körpersprache besser und setzen sie auch gezielt ein. Das in einer Studie zu untersuchen, wäre höchst spannend. Ich bin mir sicher: Die Hormonanstiege von zwei Frauen im psychologischen Kampf wären ähnlich hoch wie bei zwei Männern im Faustkampf.

Die Furche: Frauen können es heute nach ganz oben schaffen - das ist eine zentrale These des Buchs, denn es gibt keine gläserne Decke mehr. Sie steigen jedoch freiwillig aus.

Sorgo: Ich kenne eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien, die das Gegenteil besagt: Männer wollen Frauen nicht in ihren Seilschaften haben. Aber vielleicht stimmt es auch, dass Frauen bereits bemerkt haben, dass soziale Beziehungen sie glücklicher machen als eine Karriere.

Jütte: Männer würden vielleicht auch gerne aussteigen. Aber bei uns muss ein Mann ja einen gescheiten Job haben. Man muss sich nur den Partnermarkt anschauen: Männer werben mit ihrem Job; Frauen mit ihrem Aussehen.

Die Furche: Männer müssen Geld verdienen. Das sagt auch Susan Pinker und begründet dies biologisch: Der Mann ist der Ernährer.

Jütte: Die Erzählung ist nett. Faktum ist aber: Dank der Pille kann die Frau heute die Fruchtbarkeit kontrollieren. Und einen Beschützer braucht sie auch nicht mehr.

Die Furche: Und trotzdem wünschen sich viele Frauen einen. Schlägt da die Natur durch?

Jütte: Es gibt meiner Meinung nach eine Präferenz für bestimmte männliche Eigenschaften. Wenn einer gut verdient, hat er noch andere Eigenschaften: Er ist etwa kein völliger Traumtänzer und kommt mit dem Leben gut zu recht. Was männlich ist, hängt also von vielen Faktoren ab - auch von kulturellen. Dass wir uns an die momentane Situation anpassen können, macht die Biologie erst möglich.

Sorgo: Bei Susan Pinker wird ein Hormon ausgeschüttet und damit ein Knopf gedrückt, der den Menschen steuert. Für sie geht das alles nur in eine Richtung. Tatsächlich gibt es aber ein Wechselspiel zwischen Natur und der Umwelt. Ist es nicht so, dass die Hormone uns helfen, das zu tun, was wir wollen? Väter etwa produzieren mehr Prolactin, wenn ihr Nachwuchs zur Welt kommt.

Die Furche: Und wie steht es mit dem Testosteron? Laut Pinker ist es die Ursache dafür, dass Männer das fragile Geschlecht sind. In Gefängnissen etwa kommt auf neun Männer eine Frau.

Jütte: Es stimmt, dass in der Entwicklung Testosteron eine Belastung für den Organismus ist, die männliche fötale Sterblichkeit scheint darauf zurückführbar zu sein. Das weibliche Geschlecht ist das stabilere. Aber zu behaupten, dass die Männer nur wegen des Testosterons später im Gefängnis landen, ist doch ein allzu einfacher Schluss.

Sorgo: Die männliche Identität ist die prekärere - diese Erkenntnis kommt aber weniger aus der Biologie als aus ethnologischen Studien. Viele Kulturen kennen nämlich grausame Initiationsriten: Männer müssen sich ihre Identität erst absichern. Sie müssen sich Wunden zufügen, um Männer zu sein. Frauen hingegen sind einfach Frauen: sie bluten, kriegen Kinder.

Die Furche: Und der Wunsch nach Kindern, ist der biologisch fundiert?

Jütte: Darüber habe ich unlängst mit einer Freundin diskutiert. Denn wir beide haben überhaupt keinen Kinderwunsch und haben uns gefragt, warum das so ist. Tatsächlich haben die Eltern uns nie das Bild vor Augen geführt: Du solltest einmal Mutter sein, Kinder haben. Das war vielleicht so selbstverständlich für sie, dass sie glaubten, es nicht einmal erwähnen zu müssen.

Sorgo: Solche Wunschbilder sind enorm wichtig. Pinker stellt ja fest, dass es ein Geschlechterparadoxon gibt: Frauen sind, obwohl seltener in Toppositionen, doch glücklicher. Natürlich - weil sie sich weniger hohe Ziele stecken dürfen. Ich kenne eine Jugendstudie aus dem Jahre 2005. Da wurden Teenager gefragt, wie ihr Leben in 20 Jahren aussehen würde: Die Buben waren alle Unternehmer, selbständig, hatten eine Sekretärin. Die Mädchen wollten hingegen lediglich Beruf und Familie vereinbaren. Sie vermeiden durch dieses relativ niedrige Ziel ein Scheitern, das sie auch schlechter verkraften. Schließlich vergisst Pinker, wenn sie das Glück der Frauen preist, eines: Frauen, die wenig verdienen, sind abhängiger und im Alter auch ärmer.

Die Furche: Zum Schluss: Was für ein Fazit ziehen Sie?

Sorgo: Pinker hat recht, wenn sie am Ende des Buches sagt, dass es falsch ist, die Frauen zu vermännlichen. Die Männer machen auch viel falsch und leiden ebenfalls unter den Geschlechterrollen. So sterben sie zum Beispiel früher. Aber die ganze Argumentation an der Biologie festzumachen - und kulturelle Studien komplett zu ignorieren -, ist vollkommen unseriös.

Jütte: Es ist interessant, dass Sie sagen, dass das Buch an der Biologie festgemacht ist. Denn die Biologie finde ich sehr schlampig. Die zitierten Studien sind oft verfälschend wiedergegeben. Aber wenn man ein Sachbuch verkaufen will, muss man es vielleicht so machen. Ich würde es meinen Studierenden jedenfalls nicht zur Lektüre geben.

Das Gespräch führte Thomas Mündle

Das Geschlechterparadox

Von Susan Pinker dva 2008 440 S., kart., e 18,50

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)