Die Mängel der Vision

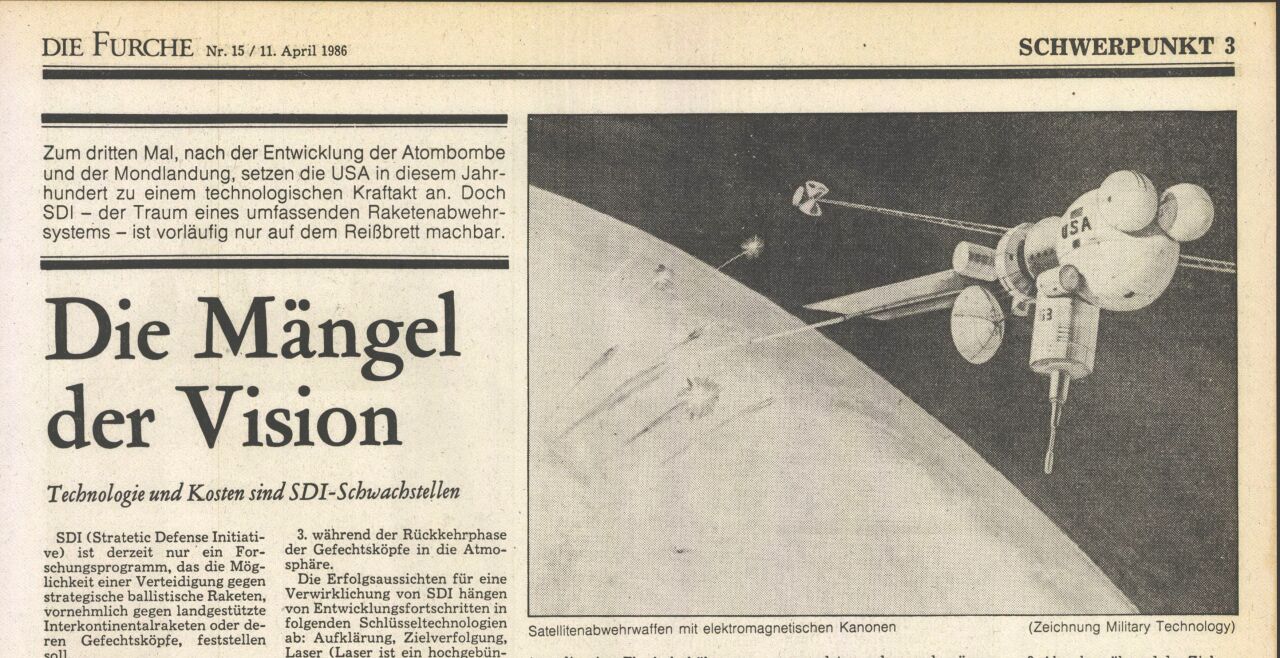

Zum dritten Mal, nach der Entwicklung der Atombombe und der Mondlandung, setzen die USA in diesem Jahrhundert zu einem technologischen Kraftakt an. Doch SDI - der Traum eines umfassenden Raketenabwehrsystems - ist vorläufig nur auf dem Reißbrett machbar.

Zum dritten Mal, nach der Entwicklung der Atombombe und der Mondlandung, setzen die USA in diesem Jahrhundert zu einem technologischen Kraftakt an. Doch SDI - der Traum eines umfassenden Raketenabwehrsystems - ist vorläufig nur auf dem Reißbrett machbar.

SDI (Stratetic Defense Initiative) ist derzeit nur ein Forschungsprogramm, das die Möglichkeit einer Verteidigung gegen strategische ballistische Raketen, vornehmlich gegen landgestützte Interkontinentalraketen oder deren Gefechtsköpfe, feststellen soll.

Wie hoch die technischen Anforderungen sind, zeigt folgendes Bild: Der Flug einer ballistischen Rakete läßt sich in vier Phasen unterteilen, für die im Rahmen des SDI-Projektes verschiedene Bekämpfungsmaßnahmen entwickelt werden sollen: In der ersten Phase steigt die Rakete durch die Atmosphäre in den Weltraum auf. Die zweite Phase beginnt mit dem Brennschluß der Rakete und endet mit dem Ausstoßen der Gefechtsköpfe und Täuschungskörper. In der dritten Phase trennen sich die Gefechtsköpfe von der Rakete, um schließlich in der vierten Phase wieder in die Erdatmosphäre einzutauchen. Die Abwehr dieser Raketen sollte in drei Stufen erfolgen:

1. Während der Antriebsphase oder Brenndauer der Triebwerke der angreifenden ballistischen Raketen;

2. während der mittleren Flugphase der Raketen im Weltraum und nach dem Ausstoßen der Einfach- und Mehrfachgefechtsköpfe;

3. während der Rückkehrphase der Gefechtsköpfe in die Atmosphäre.

Die Erfolgsaussichten für eine Verwirklichung von SDI hängen von Entwicklungsfortschritten in folgenden Schlüsseltechnologien ab: Aufklärung, Zielverfolgung, Laser (Laser ist ein hochgebündelter Strahl gleichförmigen Lichtes, der eine extrem hohe Hitze erzeugt und bereits erfolgreich gegen unbemannte Flugzeuge eingesetzt wurde, Red.), Raketenantriebssysteme, Weltraumlogistik (Schaffung verbesserter Transportkapazitäten, Red.), In-formations- und Kommunikationstechnik.

Die technischen Probleme derzeit sind:

1. Ein Abfangen der angreifenden Raketen während ihrer Antriebsphase ist nur aus dem Weltraum möglich. Die Bekämpfung in der Aufstiegsphase muß in drei bis fünf Minuten erfolgen, ein Fehlschuß muß sofort durch einen zweiten korrigiert werden. Diese in Bereitschaft gehaltenen Abwehrwaffen werden auf Satelliten stationiert. Es sind aber so viele Kampfstationen notwendig, daß jede sowjetische landgestützte Interkontinental-Raketenbasis fortwährend von wenigstens einer Kampfstation erreichbar ist. Kampfstationen auf niederer Umlaufbahn bedeuten wegen der erforderlichen größeren Anzahl dieser Waffenträger höhere Kosten. Für geostationäre Bahnen (36.000 km über dem Äquator) fehlen bisher Waffen, die Raketen, die eine Flugbahnhöhe von 1.000 Kilometer besitzen, erreichen können. Erst im Falle eines gegnerischen Angriffes gestartete Kampfstationen könnten wegen der Erdkrümmung erst aus zirka 3.000 Kilometer Höhe wirken. Die Abwehrbereitschaft erfolgt damit aber zu spät. Wegen der großen Entfernung zu den aufsteigenden Raketen und der kurzen Brenndauer ihrer Triebwerke sind primär die mit hoher Geschwindigkeit einsetzbaren Laser- und Teilchenstrahlenwaffen zur Abwehr während dieser Phase praktikabel.

Eine Variante dabei ist der Röntgenlaser. Er bezieht seine freigesetzte Energie aus nuklearen Explosionen im Inneren und wandelt die freigesetzte Energie in Röntgenstrahlen um. Diese Strahlen von sehr kurzer Wellenlänge werden von der Atmosphäre absorbiert, können daher nur außerhalb der Lufthülle der Erde verwendet werden und müssen ihren Strahl direkt auf das Ziel richten, da keine Reflexion durch Spiegel möglich ist.

Optische Laser dagegen richten ihren Laserstrahl mit Hilfe welt-raum-stationierter Spiegel auf ihr Ziel. Das Problem ist, daß der Laserstrahl seine Wirksamkeit im Verhältnis zum Quadrat seiner Reichweite verringert. Die Spiegel müßten perfekt geformt sein. Geringste Fehler würden den Laserstrahl vom Ziel ablenken.

2. Die Abwehr während der mittleren Flugphase: Das größte technische Problem ist hier die sichere Unterscheidung zwischen Sprengkopf, Eindringhilfe und Attrappen. Im luftleeren Raum fliegen nämlich alle Gefechtsteile dieselbe Flugbahn.

Bisher sind noch keine Waffen soweit entwickelt, daß sie in die Gefechtsführung gegen diese mittlere Raketenflugbahn integriert werden könnten. Eine neue Entwicklung wäre die „Rail Gun“, eine elektromagnetische Kanone, die kleine Projektile auf zwanzigfache Schallgeschwindigkeit beschleunigt und jede denkbare Panzerung damit durchschlagen könnte.

3. Abwehr während der Zielanflugphase: für diesen Bereich sind konventionelle Technologien am weitesten fortgeschritten und brauchbar einzusetzen. Es ist keine Unterscheidung zwischen Gefechtsköpfen, Attrappen etc. mehr notwendig, da die Eindringhilfen beim Eintreten der Gefechtsköpfe in die Erdatmosphäre verglichen.

Ein zentrales Problem der Abwehr sind die Computer, die viele Hunderte Millionen Rechenoperationen- innerhalb von Sekunden durchführen können. Fortschritte in der Computertechnologie lassen die entsprechende Hardware-Entwicklung möglich erscheinen. Sehr problematisch ist jedoch die Erstellung der erforderlichen Computerprogramme, die ohne wirklichkeitsgetreue Erprobung ein einwandfreies Funktionieren der Abwehr durchführen sollen.

Der Autor ist Leiter der strategischen Forschung an der Landesverteidigungsakademie in Wien.

%20(2).png)

833.jpg)