Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Warten auf die Direktwahl der Abgeordneten

Im Sommer 1978 sollen in allen neun Ländern der Europäischen Gemeinschaft die Abgeordneten des europäischen Parlaments direkt und gleichzeitig gewählt werden, um der Einigungsidee einen starken, $en Ministerrat ständig antreibenden Motor zu verschaffen.

Gemäß Artikel 238 der Römischen Verträge vom 25. März 1957 besteht die parlamentarische Versammlung der Europäischen Gemeinschaft bisher aus „Abgeordneten, die nach einem von jedem Mitgliedsstaat bestimmten Verfahren aus ihrer Mitte ernannt werden”. Aber im gleichen Artikel ist die direkte Wahl wie folgt anvisiert: „Die Versammlung arbeitet Entwürfe für allgemeine unmittelbare Wahlen mit einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedsstaaten aus.”

Erst auf der Pariser Gipfelkonferenz der neun Regierungschefs vom 10. Dezember 1974 wurde beschlossen, die direkte Wahl so bald wie möglich zu verwirklichen.

Diesem Beschluß folgten langwierige Verhandlungen über die auf jedes Land entfallende Quote der direkt zu wählenden Abgeordneten.

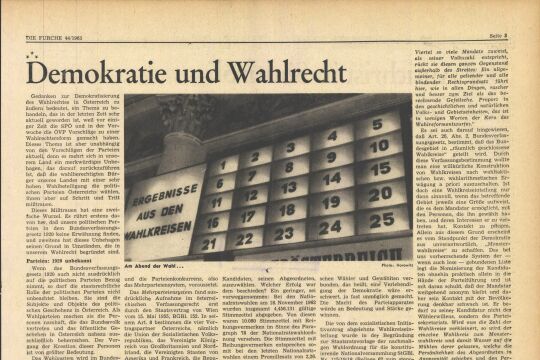

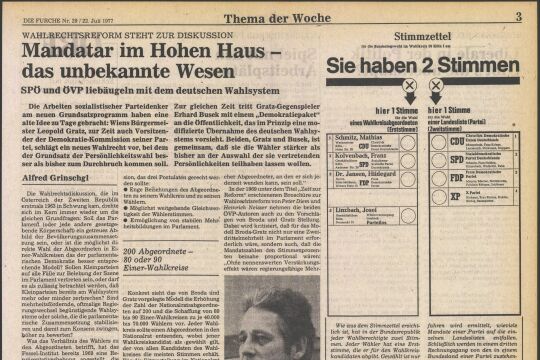

Auf der Ministerratstagung vom 12./13. Juli 1976 in Brüssel wurde folgender Schlüssel vereinbart:

Dabei blieb es den einzelnen Mitgliedsstaaten überlassen, das Wahlrecht selbst zu bestimmen, also entweder die Verhältniswahl, die Mehrheitswahl oder eine Mischform anzuwenden. Die von den engagierten Europäern begehrte Erweiterung der Kompetenzen des Parlaments, auf die vor allem die Deutschen drängen, scheiterte am Widerstand Frankreichs und Großbritanniens.

In allen Mitgliedstaaten wirft die Durchführung der Direktwahl schwere Probleme auf, weil gigantische Wahlkreise gebildet werden müssen. Die Bundesrepublik nahm ihren Mandatsanteil zurück, um Luxemburg seine bisherigen 6 Abgeordneten zu erhalten. Die Quote der Einwohner, auf die ein Abgeordneter entfallt, beträgt 766.000 für die Bunddesrepublik Deutschland und nur 59.500 für das Großherzogtum Luxemburg. Sie fällt von den Niederländern mit

541.000 auf 205.000 für die Irländer.

Die Befürchtung de Gaulles, daß der Beitritt Großbritanniens die Europäische Gemeinschaft eher schwächen als stärken werde, hat sich inzwischen bestätigt. Um die Direktwahl im Sommer 1978 möglich zu machen, hätte die Queen am 28. Februar dieses Jahres - so die ursprüngliche Planung - das Wahlgesetz unterschreiben müssen. Aber an diesem Tag gelang es dem Premierminister Callaghan nicht einmal, in seinem Kabinett eine Einigung über den Wahlgesetzentwurf herbeizuführen. Statt dessen wurde die Herausgabe eines Weißbuches über die Probleme der Direktwahl beschlossen. Auf solche Weise pflegt man in Großbritannien die Probleme auf die lange Bank zu schieben.

Der Grund für dieses Schiebespiel liegt an der wachsenden Abneigung der Briten gegen den vom konservativen Premierminister Edward Heath

1972 erzwungenen Gang nach Brüssel. Bei dieser Entscheidung hatte Heath nur eine Mehrheit von 8 Stimmen erzielen können. Die Labour-Partei stimmte geschlossen dagegen, weil Heath damit die Vertrauensfrage verbunden hatte. Aus demselben Grunde hatten umgekehrt etwa 20 konservative Gegner des Beirates mit Ja gestimmt, um einen Regierungssturz zu verhindern.

Nach der Wahlniederlage der Kon servativen unterzog Harold Wilson das Beitrittsvotum noch einem Referendum. Dieses brachte eine Zweidrittelmehrheit für das europäische Engagement. Aber die Begeisterung für Europa ist inzwischen abgekühlt: 1975 waren noch 50 Prozent der Briten dafür, heute sind es nur noch35 Prozent. In der Labour-Partei kämpfen jetzt etwa hundert Abgeordnete gegen die direkte Wahl, nachdem der Labour- Kongreß im vergangenen Herbst in Blackpool mit 4,016.000 zu 1,752.000 Stimmen dagegen votiert hatte.

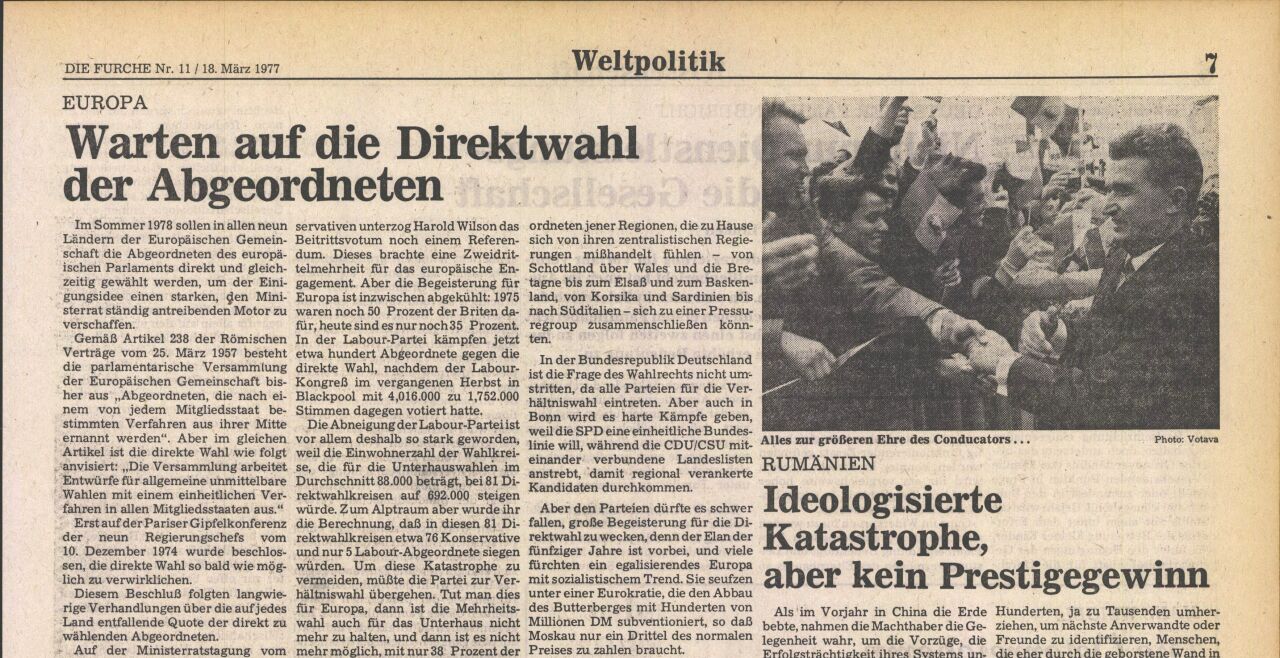

Die Abneigung der Labour-Partei ist vor allem deshalb so stark geworden, weil die Einwohnerzahl der Wahlkreise, die für die Unterhauswahlen im Durchschnitt 88.000 beträgt, bei 81 Direktwahlkreisen auf 692.000 steigen würde. Zum Alptraum aber wurde ihr die Berechnung, daß in diesen 81 Direktwahlkreisen etwa 76 Konservative und nur 5 Labour-Abgeordnete siegen würden. Um diese Katastrophe zu vermeiden, müßte die Partei zur Verhältniswahl übergehen. Tut man dies für Europa, dann ist die Mehrheitswahl auch für das Unterhaus nicht mehr zu halten, und dann ist es nicht mehr möglich, mit nur 38 Prozent der Stimmen die abdolute Mehrheit der Sitze zu gewinnen. Zu diesem fatalen Dilemma tritt die weitere Befürchtung, daß in einem direkt gewählten europäischen Parlament alle Abge ordneten jener Regionen, die zu Hause sich von ihren zentralistischen Regierungen mißhandelt fühlen - von Schottland über Wales und die Bretagne bis zum Elsaß und zum Baskenland, von Korsika und Sardinien bis nach Süditalien - sich zu einer Pressuregroup zusammenschließen könnten.

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Frage des Wahlrechts nicht umstritten, da alle Parteien für die Verhältniswahl eintreten. Aber auch in Bonn wird es harte Kämpfe geben, weil die SPD eine einheitliche Bundeslinie will, während die CDU/CSU miteinander verbundene Landeslisten anstrebt, damit regional verankerte Kandidaten durchkommen.

Aber den Parteien dürfte es schwer fallen, große Begeisterung für die Direktwahl zu wecken, denn der Elan der fünfziger Jahre ist vorbei, und viele fürchten ein egalisierendes Europa mit sozialistischem Trend. Sie seufzen unter einer Eurokratie, die den Abbau des Butterberges mit Hunderten von Millionen DM subventioniert, so daß Moskau nur ein Drittel des normalen Preises zu zahlen braucht.

Daher wächst der Verdacht, daß die Idee der Europawahl nur die Alibi- Technik des Ministerrats erleichtert und ihm erlaubt, alle fälligen Entscheidungen auf die lange Bank zu schieben. Trotzdem erwarten realistisch gesinnte Europäer, daß die in die Milliarden gehende Subventionierung der landwirtschaftlichen Überproduktion durch eine Reform des Agrarmarktes abgebaut werden wird, und sie hoffen, daß über eine Erhöhung des Regionalfonds industrielle Infrastrukturen in die landwirtschaftlichen Überschußgebiete eingebaut werden. Das gleiche gilt für die Gast- arbeiterflut, die durch Investitionen in den industrieschwachen Südgebieten Europas eingedämmt werden könnte.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!