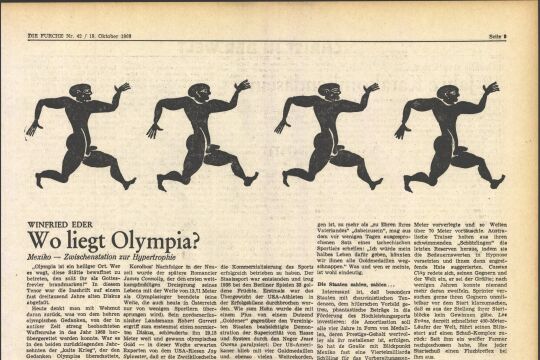

Es gibt nur Sieger

Wer 42.195 Meter durchlaufen kann, darf sich als Held fühlen. Der Glanz des mit dem ersten Marathonläufer verbundenen Mythos fällt auch auf ihn.

Wer 42.195 Meter durchlaufen kann, darf sich als Held fühlen. Der Glanz des mit dem ersten Marathonläufer verbundenen Mythos fällt auch auf ihn.

Ist der Krieg wirklich der Vater aller Dinge? Den Marathonlauf verdanken wir jedenfalls einer Schlacht, die sich in zehn Jahren zum 2500. Mal jährt. Als die Perser, nicht wie Goethes Iphigenie "das Land der Griechen mit der Seele suchend", sondern mit Flotte und Soldaten heimsuchend, im Jahr 490 vor Christus bei der kleinen Ortschaft Marathon eine Niederlage gegen die vom Feldherren Miltiades angeführten Griechen erlitten, soll ein Bote in das kaum 40 Kilometer entfernte Athen gelaufen und nach dem Ausruf "Freut euch, wir haben gesiegt!" tot zusammengebrochen sein.

Ob die Geschichte ganz - oder wie viele Legenden nur im Kern - stimmt, sei dahingestellt, der Mythos vom Marathonläufer, der eine übermenschliche Leistung vollbracht und dafür mit dem Leben bezahlt hat, war jedenfalls geboren. Und der nicht uninteressante historische Hintergrund - wie hätten sich wohl griechische und europäische Kultur entwickelt, wäre Griechenland dem persischen Reich einverleibt worden? - gab der Geschichte zusätzlichen Reiz.

Vom Schloss zur Loge Es gilt als gesichert, dass Botenläufe über solche und noch weit größere Distanzen in der Antike durchaus üblich waren. So ist verbürgt, dass vor besagter Schlacht ein Läufer namens Pheidippides von den Athenern nach Sparta geschickt wurde, um die Spartaner um Hilfe bei der Abwehr der Perser zu bitten. Er kehrte innerhalb weniger Tage, unmittelbar vor der Schlacht von Marathon, mit einer Absage der Spartaner zurück. Zur Erinnerung an dieses Ereignis wurde übrigens vor etwa 20 Jahren ein "Spartathlon", ein Ultralangstreckenlauf von Athen nach Sparta, ins Leben gerufen. Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass routinierte antike Botenläufer mit 40-Kilometer-Distanzen nicht überfordert und Todeskandidaten waren.

Wenn aber der erste Marathonläufer wirklich tot umfiel, muss es sich um eine Art Betriebsunfall gehandelt haben, wie er auch heute - zum Glück selten, aber leider doch - bei Langstreckenläufen passiert: Überschätzen der eigenen Kräfte, widrige Wetterbedingungen, zu wenig Flüssigkeitsaufnahme, vielleicht auch Aufputschmittel.

Über den Namen des Siegesboten von 490 vor Christus sind sich die Quellen nicht ganz einig. Hieß er Pheidippides und war er jener, der kurz zuvor die Strecke nach Sparta und zurück bewältigt hatte, so könnte auch bei diesem routinierten Läufer die Summierung der Anstrengung zur Überforderung geführt haben. Vielleicht war es aber auch ein Neuling auf solchen Strecken, zum Beispiel ein Olympiasieger im Laufen, dem man die Ehre zuteil werden ließ, die Siegesbotschaft zu überbringen. Ein solcher hätte mit einem 40-Kilometer-Lauf, da die olympischen Laufstrecken im alten Griechenland maximal 24 Stadien, also rund 4,5 Kilometer, betrugen, läuferisches Neuland betreten.

Als der Franzose Pierre de Coubertin die Olympischen Spiele der Neuzeit begründete, wurde auf Anregung seines Landsmannes Michel Breal gleich zu den ersten Spielen 1896 in Athen der Marathonlauf ins Programm aufgenommen. Unter 16 Teilnehmern, zwölf davon Griechen, trug zur Freude des Publikums der griechische Schafhirt Spiridon Louis in 2:58:50 Stunden den Sieg davon.

Eine erste Frucht des erstmals erwachten Marathonfiebers war die Einführung des heute auf die längste Tradition zurückblickenden jährlichen Boston-Marathons in Amerika. Wer glaubt, dass die heutige Marathondistanz dem kürzesten Weg vom Ort der Schlacht ins Zentrum Athens entspricht, irrt freilich, sie ist nämlich länger. Wenn moderne Marathonläufer genau 42.195 Meter vom Start bis ins Ziel zurücklegen müssen, dürfen sie sich beim englischen Königshaus bedanken: Denn als Maßstab für die Länge eines Marathonlaufes setzte sich schließlich die Strecke der Olympischen Spiele 1908 in London durch, und die führte auf allerhöchsten Wunsch von Schloss Windsor bis genau vor die Hofloge im neuen White-City-Stadion. Da die Strecken verschieden sind, werden im Marathon keine "Weltrekorde", sondern nur "Welbestzeiten" registriert. Diese halten derzeit der Marokkaner Khalid Khannouchi mit 2:05:42 Stunden (Chicago, 26. Oktober 1999) sowie Tegla Loroupe aus Kenia mit 2:20:43 Stunden (Berlin, 26. September 1999). Mit anderen Worten: Die schnellsten Marathonläufer benötigen pro Kilometer nicht einmal drei Minuten!

Marathon-Konkurrenzen wurden zu Schauplätzen sportlicher Höchstleistungen und Tragödien. Zusammenbrüche knapp vor dem Ziel, Disqualifikationen wegen Abkürzens der Strecke oder Inanspruchnahme fremder Hilfe kamen immer wieder vor. Einzelne Sieger, vor allem der Äthiopier Abebe Bikila, der 1960 in Rom barfuß Olympiasieger wurde und als erster - diesmal mit Schuhen - 1964 in Tokio diesen Triumph wiederholen konnte, erlangten besondere Bekanntheit. Aber zum Volkssport wurde Marathon erst etwas später, und diese Entwicklung kam wie so vieles in den letzten Jahrzehnten aus Amerika.

Sport für jedes Alter Eine Wurzel dafür war die zunehmende Entdeckung des Laufens als Gesundheitssport, die Autoren wie der amerikanische Arzt Kenneth Cooper vorantrieben, eine andere ein amerikanischer Laufheros: Frank Shorter siegte 1972 in seiner Geburtsstadt München im Olympia-Marathon und holte sich vier Jahre später in Montreal die Silbermedaille. Die späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahre lösten einen Laufboom aus. In Amerika musste plötzlich jeder, der etwas auf sich hielt, zumindest joggen, womöglich aber einen Marathon bewältigt haben. Eine Welle des Marathon-Tourismus brach aus und wurde zum lukrativen Geschäft: Jede wichtigere Stadt der Welt bot plötzlich einen Marathon an, 1984 sprang auch Wien auf diesen Zug auf.

Buchstäblich vom Kind bis zum Großvater tummelten sich plötzlich die Massen auf einer Strecke, die aufgrund der besagten antiken Legende als tödlich galt. So wanderten in den Achtzigerjahren österreichische Damen-Meistertitel im Marathonlauf an Jung-Teenager wie die Salzburgerin Monika Frisch oder an Seniorinnen wie die Endvierzigerin Ida Hellwagner aus Braunau. International war in dieser Zeit der Tiroler Gerhard Hartmann Österreichs Aushängeschild. Er gewann dreimal den Wien-Marathon und stellte dabei 1986 die bis heute gültige österreichische Bestzeit mit 2:12:22 Stunden auf.

Die Wiener Strecke, die ursprünglich auf dem Rathausplatz begann und auf dem Heldenplatz endete, führt derzeit vom Schloss Schönbrunn zum Rathausplatz, in den Prater und wieder zum Rathausplatz. Kamen beim ersten Wien-Marathon gezählte 795 Personen in die Wertung, so ist heuer mit dem Zehnfachen an "Finishern" zu rechnen. Darum überlegen sich die Veranstalter für die Zukunft eine neue Streckenführung, damit es angesichts so enormer Starterzahlen nicht zu "Staus" im Läuferfeld kommt.

Für den Autoverkehr bedeutet der Marathon auf jeden Fall Umwege und Verzögerungen. Wenigstens an diesem einen Tag im Jahr gehört für einige Stunden die Stadt den Läufern. Und jeder, der durchkommt, fühlt sich als Sieger.