Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

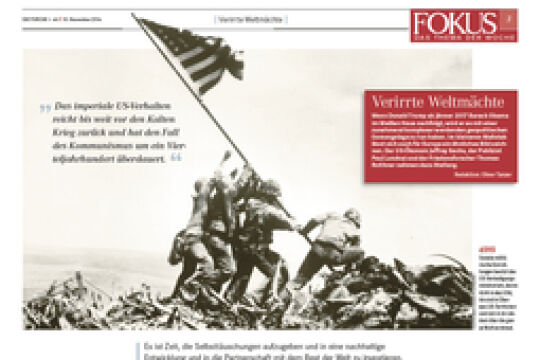

Atlantische Krisis

Wir leben in einer spannungsgeladenen Welt. Wir erleben eine Verschlechterung der internationalen Beziehungen sowohl im politischen wie im wirtschaftlichen Bereich, was für den Weltfrieden und die Stabilität eine ernsthafte Herausforderung darstellt.

Der Zustand der Ost-West-Beziehungen nach den Krisen in Afghanistan und Polen; die Einstellung der Gespräche über den Abbau von Mittelstreckenraketen in Europa (INF); regionale Konflikte und Unruhen wie wir sie im irakisch-iranischen Krieg sowie im Libanon sehen; die Versuchungen des Protektionismus, der die Entwicklung der freien Marktwirtschaften bedroht; die sich anhäufenden Schulden der Entwicklungsländer; die Budgetdefizite und wachsenden Zinssätze in den industrialisierten Ländern sowie der hohe Kurs des Dollars: keines dieser Probleme erlaubt einfache Lösungen.

Trotz der wirtschaftlichen Gesundung und demonstrierter Solidarität ist die dominierende Stimmung in den Beziehungen zwischen den USA und Europa nicht von Triumphalismus, sondern von einem gewissen Unbehagen und gegenseitigen Beschuldigen gekennzeichnet. Die Gründe dafür liegen viel tiefer, als dies momentane emotionale Äußerungen politischer Führer andeuten mögen. Das Unbehagen ist auf grundsätzliche Unterschiede in der Beurteilung von Wirtschaftsund Sicherheitsfragen zurückzuführen.

Auch wenn in Westeuropa der allmähliche wirtschaftliche Gesundungsprozeß gleichfalls zu spüren ist, liegt es noch immer weit hinter den USA zurück — gerade auch im Bereich der Spitzentechnologie.

In den Augen Washingtons haben es die Europäer verabsäumt, sich der Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Anpassung so entschieden wie die USA zu widmen. Dies führt zu verstärkten protektionistischen Neigungen, weil die Europäer ihre älteren Industrien und den Lebensstandard zu erhalten versuchen und die USA lieber abweisen, anstatt sich einem Konkurrenzkampf zu stellen. Leider können wir aber auch ähnliche Entwicklungen in den Vereinigten Staaten selbst beobachten.

Zweitens gibt es zwischen den USA und Westeuropa grundsätzliche Auffassungsunterschiede über die Sowjetunion sowie in der Interpretation und Erwartung der Entspannungspolitik. Obwohl sich Washington jetzt als ein Anwalt des Dialogs und der Rüstungskontrolle präsentiert, ist die grundsätzliche Haltung der Reagan-Administration gegenüber der Sowjetunion nach wie vor von der Position der Westeuropäer sehr verschieden, die aus geopolitischen, historischen, wirtschaftlichen und humanitären Gründen eine Politik verfolgen, die weniger auf Konfrontation abgestimmt ist.

Drittens ist Westeuropa über Washingtons Dritte-Welt-Politik beunruhigt. Viele Westeuropäer, Frau Thatcher eingeschlossen, sahen die US-Intervention auf Grenada und die Verminung von Nikaraguas Häfen durch die CIA als unannehmbare Verletzungen internationalen Rechts an. Auf einer weniger legalistischen Ebene war der Nahe Osten immer ein Brennpunkt transatlantischer Meinungsverschiedenheiten...

Die Westeuropäer widersetzen sich darüber hinaus den verstärkten Anstrengungen der Reagan-Administration, den Technologietransfer nach Osteuropa einzuschränken. Sowohl die Geographie wie der Rückstand im Bereich der Spitzentechnologie machen Westeuropa für extensivere Beziehungen zur Sowjetunion viel anfälliger als die USA.

Die Westeuropäer betonen, daß sie weniger dazu neigten, ihre Ziele in zentralen Ost-West-Fragen von peripheren Konflikten wie in Zentralamerika beeinflussen zu lassen. Und sie streichen heraus, daß sie im Laufe der Jahre gleichmäßiger als die USA ihren Beitrag zur Stärkung der westlichen Verteidigung geleistet hätten.

Alle diese Überlegungen haben einige Europäer dazu gebracht, in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen einen eurozentrischen Standpunkt einzunehmen. Sie glauben, Westeuropa könne seinen Lebensstandard aufrechterhalten, ohne eine schmerzliche Anpassung vornehmen zu müssen. Gleichzeitig haben sich die Forderungen nach militärischer Solidarität verstärkt, die Westeuropa von den USA unabhängig machen soll...

Sich einer solch schwierigen Situation gegenübersehend, unternehmen beide Seiten des Atlantiks ernsthafte Anstrengungen, um die gemeinsamen Ideale von Freiheit und Demokratie zu schützen. Ich bin nach wie vor ein „Euro-Optimist". Die gemeinsamen Werte, die wir teilen, sind stärker als die Unterschiede, die uns auseinanderzudividieren drohen.

Die USA und Westeuropa brauchen einander. Der pazifische Raum kann das politische, strategische und wirtschaftliche Konzept der transatlantischen Partnerschaft und Zusammenarbeit nicht ersetzen. Und konsequenterweise bin ich zuversichtlich, daß wir die existierenden Schwierigkeiten meistern werden.

Der Autor ist Österreichischer Botschafter in Washington.

Auszug aus einer Rede, die Botschafter Klestil bei einem von den Universitäten Innsbruck und New Orleans am 9. und 10. Juli veranstalteten Symposium über europäischamerikanische Beziehungen in Innsbruck gehalten hat. Die FURCHE wird auf diese Veranstaltung in der kommenden Nummer zurückkommen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!