Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

VON NEUEN BÜCHERN

Bauernjahr. Von Paula Grogger. Buchschmuck von Hilde Schimkowitz. Styria, Graz, 1947. 63 Seiten. S 9.—.

Seit 30 Jahren bedeutet ein neues Buch von Paula Grogger jeweils ein künstlerisches Ereignis. Sie haben alle: Romane, Legenden. Lyrik, durch die Kühnheit des Erlebnisses und die Wucht der neuschöpferischen barocken Sprache eine tiefe Spur in der österreichischen Dichtung hinterlassen. Es ist jetzt neun Jahre her, daß diese Stimme verstummte — wir hörten sie freilich manchmal in der trostlosen Verlassenheit von Soldatennächten oder im Kriegslärm in der Heimat leise nachklingen, tröstender und verheißender als im tiefsten Frieden. Nun legt die Dichterin ein neues Buch vor, dem ihr Hausverlag ein in hellen Farben leuchtendes bäuerliches Festkleid gegeben hat. Es ist Lyrik in der unverfälschten Sprache der Bauern und kleinen Leute, spannungsgeladen mit der Kraft eigenartiger Bilder und bodenständiger Töne. Vom Vorspruch weg spannt sich in edlem Schwung ein großartiger Bogen über die vier Jahreszeiten — aber es klingelt und reimt nirgends an der bloßen Oberfläche wie in der vielen, vielen Lyrik unserer Tage: überall dringt das Auge und das Ohr durch das Blühen und Welken in der Natur zum tieferen Sinn alles Lebens und Sterbens vor. Was für klassische Einfalt im „Bauernkredo“:

„Ich glaub an Gottvatern. Von Ewigkeit nüaeht,

Hat er g'sagt in der Finster: Es werde Liacht.“

Was für herbe Weisheit in der Ballade vom Spielmann, der noch einmal vor dem Erfrierungstod aufwacht und den herz- und gedankenlosen Rettern, den „Weltleut“, einen Deuter gibt. Was für erlösender, bei aller Ironie ermunternder Humor in der „Wahlpropaganda“ und der „Bauernphilosophie“. Wie die holzgeschnitzten Figuren eines begnadeten Bauernkünstlers stehen die Ahnl, die Wilderer-dirn, der Dorfrichter und die Kindergärtnerin ' da. Am End aber („Die Heimkehrer“) ist die Liebe. Nur mit diesen Worten kann dieses eigenartige, schöne Buch schließen:

„Die Liab muaß wieder mächtig wern Als wia a liachter Weiselstern. Und ob der Hoamat soll sie stehn Und neamer darf sie untergehn — Ja, dös ist unser Wunsch und Willn, Und Gott der Herr wird ihn erfülln. Amen.“

Das Belvedere in Wien. Von Bruno Grim-s c h i t z. 38 Seiten Text und 48 Abbildungen. Kunstverlag Wolfrum, Wien.

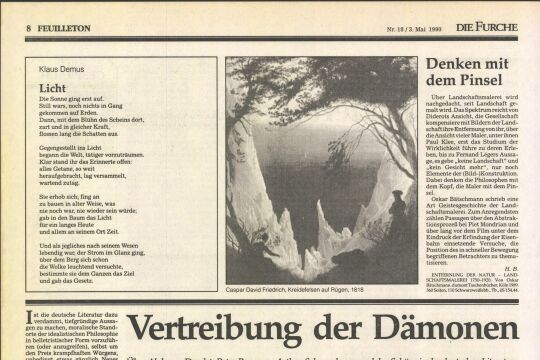

Seit die Würzburger Residenz, das grandioseste Bauwerk des deutschen Barocks, das vornehmste Meisterwerk Lukas von Hildebrands, im Kriege nicht wieder gutzumachende Zerstörungen erlitten hat, ist des Meisters Wiener Gartenpalastbau, das Belvedere, an die vorderste Stelle seiner für die Nachwelt zeugenden Profangroßbauten gerückt. In beiden Glanzleistungen barocker Architektur wirkte mit dem begnadeten Baukünstler ein Geist von der genialen Größe des Prinzen Eugen zusammen, der es vermochte, der Reichshauptstadt für immer den Stempel seiner geschichtlichen Persönlichkeit aufzudrücken. Der Wolfrum-Verlag konnte für dieses Bändchen seiner handlidien Kunstbücherausgaben keinen Geeigneteren beauftragen, als den vielerfahrenen Biographiker, der es vermochte, in diesem engen Rahmen eine lebensvolle Charakteristik der Schöpfung und der beiden Schöpfer des Bel-vederes, des Bauherrn und seines Baumeisters, wiederzugeben.

Der Wille zur Kunst in Österreich. Ein kunstpädagogischer Beitrag zur vaterländischen Geistesgeschichte. Von Dr. Ludwig Praehauser. „Der Bindenschild“. Wien 1946.

Im Kernpunkt der Betrachtungen steht die Schaffung und Entwicklung der Kunstgewerbeschule und des -museums zu Wien. Die Idee stammte vom englischen Victoria-and-AIbert-Museum. Gegründet von Rudolf von Eitelberger, wurde das Kunstgewerbemuseum zu einem Lebensquell, durch den die alte Kunst das schöpferische Gestalten der modernen Menschen weitestgehend beeinflußte. Wie allmählich alle Sparten der Kultur bis zur Durchformung des Alltags neues Leben empfinden, vermag der Verfasser in ansprechender Form darzustellen. Daß das Kunstempfinden ein Wesenszug des Österreichers ist, leuchtet aus der ganzen Darstellung hervor. Die kleine Schrift will aber auch Rufer und Helfer sein, um vor allem die Jugend wieder zu Ästhetik, zur Freude am Friedvoll-Schönen zu führen.

Kleine Schicksale aus dem großen Leben. Von Hans Bauer. Amalthea -Verlag, Wien.

Das große Leben soll hier in kleinen Schicksalen zu uns sprechen, doch kann diese Sprache uns nicht recht befriedigen. Sie bleibt nach ihrer formalen Geltung wie in der psychologischen Durchdringung dieser Erlebnisse ziemlich an der Oberfläche und läßt vor allem das eine vermissen, was eben die Kunst auch der knappen Erzählung ist, die innere Geschlossenheit. Es bleibt in der Fabel wie in der Persönlichkeitsgestaltung bei geringen Ansätzen, die all dessen ermangeln, was wir von guter Erzählungskunst mit Recht erwarten drüfen. Auch die Illustrationen von Oskar Larsen bilden keine wesentliche Ergänzung des Fehlenden, wir suchen vergebens zuinnerst angesprochen zu werden. Weder „Anuschka“ vermag dies, noch die arg in die Breite gewalzte und formal übersteigerte „Ansichtskarte“; es gibt zuweilen sogar Zeitungsromane, die ein schärferes Relief gewinnen. Alles in allem können wir diesen Erzählband nicht zu den wertvollen Neuerscheinungen rechnen.

Obeid Zakani, Katze und Maus. Aus dem Persischen übertragen und mit einem Nachwort versehen von Herbert W. D u d a. Mit sieben Original-Sepiazeichnungen von Maria V. K u c h i n k a. Igonta-Verlag, Salzburg 1947.

In einem von fremden Eroberern beherrschten Land, dem von den mongolischen Ilchanen regierten Persien des 14. Jahrhunderts, schrieb Obeid Zakani sein kleines Gedicht vom Kampf zwischen den Katzen und Mäusen — ein ..travestiertes Heldenepos“, wie der Ubersetzer es zutreffend bezeichnet. Hinter den überragenden literarischen Größen Irans, die der Weltliteratur bekannt geworden sind, wie einem Firdausi, Dschelal-ed-Din Rumi, Saadi und Hafiz stand bislang die Gestalt des Dichters und Satirikers Zakani im Schatten. Daß er es dennoch wert ist, auch bei uns gekannt zu sein, beweist die meisterliche Wiedergabe de vorliegenden Bändchens, deren flüssige Vers Schalkhaftigkeit und Spott des Originals anschaulich zur Geltung bringen. Das Lokalkolorit, dessen Reiz sich kein Freund des Orients entziehen kann, ist dabei getreulich gewahrt, wozu die mit bewundernswerter Einfühlung in den Stil der damaligen persischen Miniaturkunst geschaffenen Bildbeigaben ihr Teil beitragen. Die feine, teils schelmische, teils boshafte Art, in der Zakani die übermächtigen Eroberer in den brutal zuschlagenden Katzen, seine unterlegenen Landsleute in den bald übermütig-großsprecherischen, bald wehleidig-verzagten Mäuslein schildert, hat in Form und Inhalt etwas Überzeitliches und Allgemeingültiges, so daß dem feinfühligen Nachdichter, der uns im Nachwort über Zeit und Art des Obeid Zakani belehrt, schon aus diesem Grund der Dank weiter Kreise gesichert erscheint.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!