Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Die erste Antwort auf Karl Marx

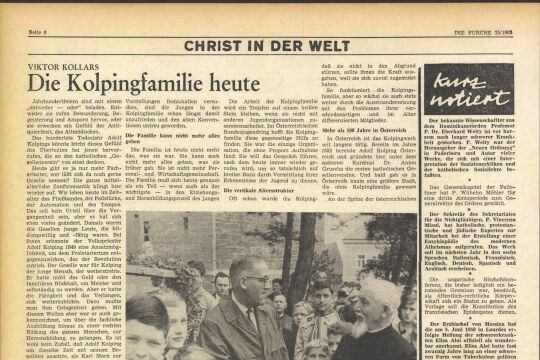

Jubiläen sollen mehr sein als ein Blick auf die Statistik. Darum sind zwar die 58 österreichischen Kolpinghäuser, in denen rund 7200 junge Menschen Platz Anden können, und die 65 Kolpingfamilien in Österreich, denen 1976 über 20.000 Mitglieder angehörten, erfreuliche Tatsachen - im Mittelpunkt der Feiern zum 125jährigen Bestehen des österreichischen Kolpingwerkes steht aber vor allem ein Besinnen auf die Grundsätze des Gründers Adolf Kolping. Das Wort „Mit Kol- ping die Zukunft gestalten”, Leitgedanke beim diesjährigen Internationalen Kolpingkongreß in Luzern, deutet auf die stete Aktualität der Kolpingschen Ideen hin.

Jubiläen sollen mehr sein als ein Blick auf die Statistik. Darum sind zwar die 58 österreichischen Kolpinghäuser, in denen rund 7200 junge Menschen Platz Anden können, und die 65 Kolpingfamilien in Österreich, denen 1976 über 20.000 Mitglieder angehörten, erfreuliche Tatsachen - im Mittelpunkt der Feiern zum 125jährigen Bestehen des österreichischen Kolpingwerkes steht aber vor allem ein Besinnen auf die Grundsätze des Gründers Adolf Kolping. Das Wort „Mit Kol- ping die Zukunft gestalten”, Leitgedanke beim diesjährigen Internationalen Kolpingkongreß in Luzern, deutet auf die stete Aktualität der Kolpingschen Ideen hin.

Wie sagte doch der Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes, Msgr. Heinrich Festing, in Luzern: „Der Ansatz des Wirkens Kolpings ist die, Veränderung der sozialen Verhältnisse durch Veränderung des Menschen. Sozialer Wandel ist nach Kolping aber nicht allein möglich durch revolutionären Umsturz aller bestehenden Verhältnisse, wie es sein Zeitgenosse Karl Marx und dessen Anhänger bis heute fordern und praktizieren. Denn am selben Abend, als Kolping in der Kolumba-Schule in Köln vor nur sieben Gesellen sein Programm darlegte, das auf dem Fundament der Botschaft Jesu Christi und der Würde der menschlichen Person aufgebaut ist, verkündete Karl Marx wenige hundert Meter weiter im überfüllten Kölner Gürzenich sein .Kommunistisches Manifest, das den Menschen das Glück verspricht, wenn sie sich zur Diktatur des Proletariats und zur Revolution bekennen. Demgegenüber ruft Kolping zur Neubesinnung des Menschen auf seinen Wert in Beruf, Familie, Staat und Kirche auf.”

„Ich will Menschen um mich haben, die den Mut haben, aus sich und ihrer Umgebung etwas zu machen.”

Ein quantitativer Rückstand ist geblieben, aber ebenso wie der Marxismus, ist die Kolpingbewegung heute weltweit verbreitet. Der Luzerner Kongreß, bei dem der Grazer Bischof Johann Weber das vielbeachtete Hauptreferat zum Thema „Kirche-Ju- gend-Zukunft” hielt, dokumentierte das deutlich. Auch in Wien wird diese internationale Bedeutung von Kolpings Werk spürbar werden, denn zu den Jubiläumsveranstaltungen vom 28. bis 31. Oktober 1977 erwartet man die 45 Delegierten des Generalrates des Internationalen Kolpingwerkes - Kolpingfamilien gibt es in 28 Staaten, auch in Osteuropa - in der österreichischen Hauptstadt.

Wer war dieser Adolf Kolping, der zugleich mit Marx, aber unter ganz anderen Vorzeichen, für einen sozialen Wandel eintrat? Zunächst war er einer, der die Not der Handwerksgesellen und des zunehmenden industriellen Proletariats um 1840 am eigenen Leib erfahren hatte. 1813 wurde er in Kerpen bei Köln als viertes Kind eines Schäfers und Kleinlandwirts geboren, 1865 ist er in Köln gestorben. Zehn Jahre arbeitete er als Lehrling und Geselle im Schuhmacherhandwerk, ehe er, der stets nach höherer Bildung gestrebt hatte, Gymnasium und Universität besuchte, um schließlich Priester zu werden. Natürlich hatte die Gründung seiner katholischen Gesellenvereine vordergründig den Zweck, das Los der Gesellen zu verbessern, ihnen ein „Vaterhaus in der Fremde” zu geben. Es ging ihm letztlich aber um noch mehr, um eine umfassende Bildung des jungen Menschen in vier Bereichen: Beruf, Familie, Gesellschaft und Christentum. Nichts davon ist heute weniger wichtig als damals.

„Je mehr Christentum, um so weniger Elend, denn das Elend ist nur da, weil die Menschen nicht bessere Christen sind.”

Die denkwürdige Gründung des Kölner Gesellenvereins erfolgte 1849, schon seit 1846 bestand ein - noch nicht von Kolping selbst gegründeter ähnlicher - Verein in Elberfeld. Nun verbreitete sich die Idee wie ein Lauffeuer im deutschen Sprachraum. 1852 reiste Kolping nach Österreich, wo er in Innsbruck, Salzburg, Linz, Steyr und Wien Vereine ins Leben rief, in Wien konnte er den späteren Kardinal Dr. Anton Gruscha als Seelsorger gewinnen.

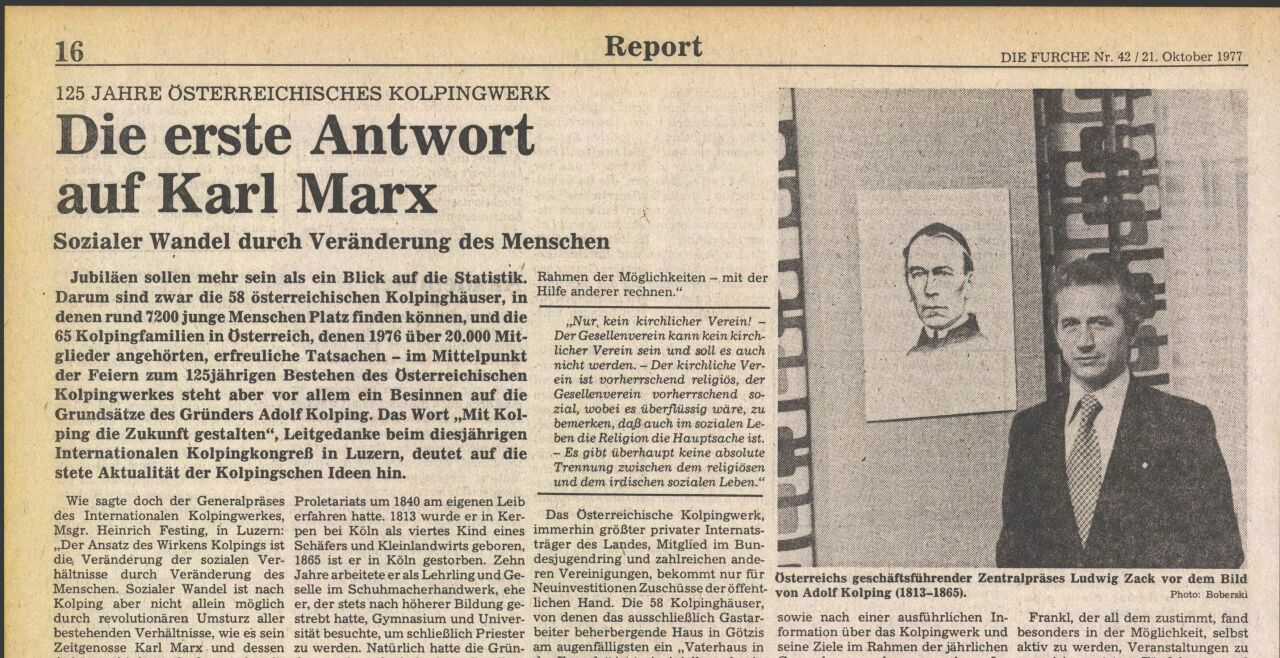

Der Seelsorger und - zumindest in Österreich - auch Leiter der jeweiligen Kolpingfamilie ist der „Präses”. Jede Familie ist ein eigener Verein im Rahmen des Diözesanverbandes und in weiterer Folge des nationalen Zentralverbandes im Rahmen des Generalstatuts des Internationalen Kolpingwerkes. Das klingt nach straffer zentralistischer Organisation, doch Österreichs geschäftsführender Zentralpräses (nominell ist Kardinal König Zentralpräses) Ludwig Zack betont: „Bei uns gilt das Subsidiaritätsprinzip: Was kleinere Gruppen leisten können, sollen sie selbständig leisten. Jeder Verein erhält sich selbst, bei größeren Vorhaben kann er – im.

Das österreichische Kolpingwerk, immerhin größter privater Intemats- träger des Landes, Mitghed im Bundesjugendring und zahlreichen anderen Vereinigungen, bekommt nur für Neuinvestitionen Zuschüsse der öffeht- lichen Hand. Die 58 Kolpinghäuser, von denen das ausschließlich Gastarbeiter beherbergende Haus in Götzis am augenfälligsten ein „Vaterhaus in der Fremde” ist (prinzipiell werden in den Kolpinghäusern nur Ortsfremde aufgenommen), müssen aus eigenen Mitteln erhalten werden. Dazu kommen noch 19 Mädchen-Familienheime und drei Ferien- und Bildungshäuser.

Mit gutem Grund leitet Zentralpräses Zack daraus das Recht ab, in den eigenen Häusern auf die Verwirklichung der christlichen Weltanschauung dringen zu können. Schon deshalb lehnt er eine liberalere Besucherregelung ab, für die linke Sprachrohre jüngst häufig mit dem mehr oder minder eingestandenen Ziel, den Jugendlichen im Kolpinghaus Gelegenheit zum vorehelichen Geschlechtsverkehr zu geben, auf die Barrikaden gestiegen sind. Die derzeitige Ordnung verschließt Besuchern ohnehin nur die Schlafräume der oft reichlich mit Freizeiträumen ausgestatteten Kolpinghäuser. Hier, wo in der Regel zwei bis drei Burschen zusammen wohnen, kann der Besuch einer Freundin schon störehd wirken, und der familiäre Charakter der Kolpinghäuser verlangt eben, daß der Ältere auf den Jüngeren Rücksicht nimmt. Nicht zuletzt fühlt sich Zack auch den Eltern verpflichtet: „Die Leute wissen ja, warum sie ihre Kinder zu uns, in deklariert katholische Häuser schicken.”

Die echte Kolpingfamilie rekrutiert sich aber keineswegs aus den Heiminsassen - meist Berufsschüler, Lehrlinge, junge Arbeiter und eine zunneh- mende Zahl von Studenten (mit denen es dann am ehesten Heimordnungsprobleme gibt) - und deren Besuchern. Denn die Mitgliedschaft wird nur nach persönlicher Bewerbung sowie nach einer ausführlichen Information über das Kolpingwerk und seine Ziele im Rahmen der jährlichen Generalversammlung vergeben. Innerhalb der Kolpingfamilie gibt es verschiedene Neigungsgruppen und vor allem drei Altersgruppen: die Gruppe Jungkolping bis zum 17. Lebensjahr, die Gruppe Kolping bis zur Eheschließung oder höchstens bis zum 30. Lebensjahr, und die Gruppe Altkolping. Darin sieht Zentralsekretär Clemens Schepers eine Erklärung für die Beständigkeit der Kolpingfamilien: „In der Jugendarbeit gibt es immer ein Auf und Ab. Dann sind aber noch immer die Alten da, um für einen neuen Aufbau zu sorgen.”

Zwei, die von Kolpings Ideen offenbar fasziniert wurden, sind der 48jäh- rige Emmerich Krutzler, Senior der Gruppe Altkolping der Kolpingfamilie Wien-Alsergrund, und der 30jäh- rige Hartwig Frankl, österreichischer Zentralsenior der Gruppe Kolping. Beide sind Burgenländer, beide kamen durch einen Schulfreund auf die Idee, in ein Kolpinghaus zu ziehen, und beide fanden erst nach einiger Zeit so viel Gefallen daran, daß sie Mitglieder wurden.

„Ohne Freude, ohne Erheiterung kann das Menschenherz nicht sein, am wenigsten in der Jugend; im Vereinsleben gebührt ihr eine wesentliche Stelle.”

Krutzler, der seine spätere Frau bei einer Kolpinghaus-Veranstaltung kennengelernt hat (in manchen Orten sind übrigens die Kolping-Bälle die bestbesuchten Veranstaltungen), ist vor Eillem davon begeistert, „daß hier von 17 bis 85 die Möglichkeit besteht, an einem Strang zu ziehen, daß Generationsprobleme auf ein Minimum reduziert sind, die christliche Weltanschauung ausschlaggebend ist, Gelegenheit zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten besteht!”

Frankl, der all dem zustimmt, fand besonders in der Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, Veranstaltungen zu organisieren (etwa Fünfuhrtees und andere Tanzveranstaltungen, Diskussionen, Gottesdienste, kulturrelle Darbietungen), größte Zufriedenheit.

„Das Erste, was der Mensch im Leben vorfindet, und das Letzte, wonach er seine Hand ausstreckt, und das Kostbarste, was er im Leben besitzt, auch wenn er es nicht beachtet oder wahrhaben will, ist die Familie.”

ADOLF KOLPING

Natürlich hat sich in den Kolpinghäusern in den 125 Jahren viel geändert. Lange Zeit waren sie fast Berufsschulen oder „Mirfi-WIFIs” mit Kursen und Werkstätten innerhalb der eigenen Wände. Heute bieten sie den jungen Menschen Kost und Quartier, ein reichhaltiges Freizeitangebot, das bis zum eigenen Espressobetrieb reicht, aber - zum Unterschied zu anderen Heimen - Eim Wochenende in der AttrEiktivität nachläßt, weil man, wie Zentralpräses Zack betont, will, „daß die jungen Leute nach Hause fahren, um den Kontakt zu ihrer Familie zu heilten”. Außerdem engagiert das Kolpingwerk sich und damit auch seine Mitglieder zunehmend in der Entwicklungshilfe, wie eine Informationsschau im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen am Beispiel Brasilien zeigen wird.

In den Entwicklungsländern, aber auch in den Industriestaaten ist die Auseinandersetzung mit dem Marxismus nach wie vor ein brennendes Problem. Adolf Kolping hat mit seinen Ideen, die heute aktueller denn je erscheinen, die erste Antwort auf Karl Marx gegeben. Es war nicht nur die erste, es ist auch bis zur Stunde eine der besten geblieben.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!