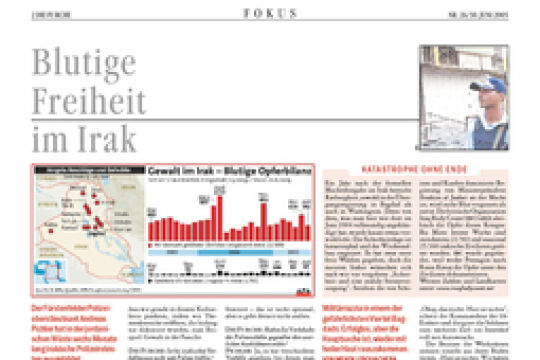

Große Sorge wegen der Plünderungen im irakischen Nationalmuseum nach dem Fall von Bagdad. Mittlerweile hat sich die Situation etwas geklärt. Wie sieht nun die Schadensbilanz aus? Weiterhin steht auch die Frage im Raum: Warum haben die US-Truppen dem Treiben so tatenlos zugesehen?

Die irakische Polizei hat in Bagdad Ende Mai bei einer nächtlichen Streife mit US-Soldaten 27 gestohlene Antiquitäten sichergestellt: insgesamt zwölf Statuen, antike Steinsiegel, vier silberne Schwerter sowie Fußketten und Münzen. Die zum Teil wertvollen Stücke seien bei den Plünderungen nach dem Einmarsch der US-Armee am 9. April gestohlen worden, sagte der zuständige Offizier.

Wer hat sie entwendet? Waren sie für den internationalen Kunstraubhandel gedacht? Für Wissenschafter? Oder wollte sich ein Hobby-Sammler damit das Wohnzimmer schmücken? Antworten gibt es keine.

An der Grenze gefasst

Hilfssignale an den Irak kommen mittlerweile auch aus den Nachbarländern. Jordanien hat erst kürzlich erklärt, es sei bereit, 163 Antiquitäten und Kunstgegenstände zurückzugeben, die an der irakisch-jordanischen Grenze beschlagnahmt worden sind. Experten der fünf arabischen Länder Jordanien, Irak, Ägypten, Syrien und dem Libanon zerbrechen sich darüber den Kopf, wie die zerstörten irakischen Kulturgüter wiederhergestellt werden können.

Welche Schäden genau entstanden und wie die gestohlenen Gegenstände zurückzubekommen sind, weiß eigentlich noch niemand so recht. Meist ist nicht einmal der Herkunftsort der Objekte, die vereinzelt wieder auftauchen, klärbar. Stammen sie aus dem Irak-Museum in Bagdad? Aus einem Provinzmuseum?

Archive und Dokumentationszentren wurden brutal zerstört, Nachschlage-Kataloge, Inventarlisten sind verschollen, Aufzeichnungen verbrannt. Auf beinahe jeder Internet-Seite, die sich mit dem Schutz irakischer Kulturgüter befasst und vor An- oder Verkauf warnt, ist ein Link zur Interpol. Ob die betroffenen Händler dort anklicken, ist allerdings fraglich.

Nichts dazugelernt

Krieg ist in vielerlei Hinsicht ein Ausnahmezustand. Zwar hatte die US-Regierung im vergangenen Herbst etwa 4.000 historische Stätten im Irak katalogisieren lassen, um ihre Bombardierung zu verhindern. Von der Eigendynamik gezielter Plünderungen hatte man allerdings aus dem ersten Golfkrieg wenig bis nichts dazugelernt. Und wollte es offensichtlich auch nicht. So zumindest sieht es die Innsbrucker Orientalistin und Irak-Expertin Helga Trenkwalder.

"Die Amerikaner haben gezielt die Museen aufgemacht und die Plünderer aufgefordert, hineinzugehen", lautet ihr Vorwurf. Sie beruft sich dabei auf Augenzeugenberichte von Irakern. Eigenartig auch, dass unmittelbar vor Beginn des Irak-Kriegs ein neues Gesetz in den USA die Einfuhr von Antiquitäten hätte erleichtern sollen. Der Gesetzesentwurf ging aufgrund von Protesten nicht durch.

Andere nehmen die Amerikaner in Schutz. Wenn 12.000 Marines eine Stadt von sechs Millionen Einwohnern, in der nichts sicher war, eroberten - wer hätte sich da mit einem Maschinengewehr vor das Nationalmuseum hinstellen sollen und womöglich auf Plünderer schießen? Eine Optik, die mindestens so schief gewesen wäre wie die jetzige.

Zunächst kursierten Meldungen in den Presseagenturen, wonach mehr als 170.000 Objekte aus dem Iraker Nationalmuseum in Bagdad gestohlen worden seien. Böse Zungen sprachen von einem Besucherrekord in einer Nacht-und-Nebel-Aktion: 34.000 Diebe zu je fünf Objekten unter dem Arm hätte es für diesen Raub gebraucht.

Gebhard Selz vom Orientalistik-Institut der Universität Wien versucht den Mittelweg. In der jetzigen Administration gäbe es Kreise von Mitwissern, möglicherweise auch Nutznießer. Allerdings: "Bevor es keine Fakten gibt, ist eine saubere Bewertung nicht möglich", betont Selz. Die dramatischen Verhältnisse würden durch unseriöse Meldungen an Ernsthaftigkeit verlieren, gibt der Wissenschafter zu bedenken.

Immerhin: ein kurzes Aufatmen gab es, als in den Kellern des Museums schon vermisst geglaubte antike Kostbarkeiten wiedergefunden wurden. Dank der Voraussicht der Iraker, die sehr wohl dazugelernt hatten.

Schon vor dem Golfkrieg 1990 verlagerten sie Kulturgüter in rund 20 Schließfächer in die irakische Zentralbank, darunter einen Teil des Schatzes der Königsgräber von Nimrud sowie Gold und Juwelen. In einem Bunker im Westen Bagdads wurden 337 Kisten mit fast 40.000 antiken Schriften gefunden, 700 Kunstgegenstände sind inzwischen wieder aufgetaucht.

Und wo das Glück mit im Spiel war, etwa bei den Gesetzes-Stelen des altbabylonischen Königs Hammurabi (18. Jahrhundert vor Christus), das erste vollständig erhaltene Gesetzeswerk der Weltgeschichte wurden die Kopien zerstört, nicht die Originale. Sie stehen im Pariser Louvre.

Beträchtlicher Schaden

Trotzdem besteht - leider - kein Zweifel: Der angerichtete Schaden ist beträchtlich. Die Folgen nicht absehbar. "Die Situation hat sich verschärft", meint der Wiener Orientalist. Jetzt, wo die zentrale Versorgung zusammengebrochen ist, wo jeder alles nur irgendwie am Schwarzmarkt verwertbare Gut - ob PCs aus den ehemaligen Ministerien oder antike Schreibtafeln - für ein paar Dollar anbringen will, sind schlechte Zeiten für den Kulturgüterschutz im Zweistromland angebrochen.

Dem will die "Österreichische Initiativgruppe: Weltkulturerbe Irak" (OIWI) nun entgegenwirken. Mit der Aktion "Irak: Kultur Gehört Gerettet" sollen rasch Spendengelder lukriert werden für das Nötigste: von der Reparatur kaputter Fensterscheiben und Schlössern in Museen bis hin zum Wiederzusammensetzen zerstörter Objekte durch irakische, vielfach von Armut bedrohte Helfer.

Ihnen und angestellten Wächtern will man ein Grundeinkommen sichern und die Möglichkeit geben, ihr eigenes Kulturerbe zu retten. Graz, Europas Kulturhauptstadt 2003, hat man als Ort der Eröffnungsveranstaltung des Symposiums "Plündern, vernichten, vergessen: Kulturgüterschutz im Kriege und das kulturelle Welterbe im Irak" gewählt.

Hilfsaktion

Am 12. und 13. Juni folgen an der Universität Wien Impulsreferate und Diskussion, in denen Ortskundige über die aktuelle Situation im Irak berichten und Experten Grundsatzfragen des Kulturgüterschutzes beleuchten. Mittelfristig erhofft sich Gebhard Selz, Initiator des Symposiums, eine intensivere Zusammenarbeit auch mit universitären Einrichtungen in Bagdad. "Seit dem Krieg haben sie keine Bücher mehr." Er träumt von einem Austauschprojekt zwischen irakischen und österreichischen Altorientalisten.

Die Autorin ist freie Journalistin.

Infos zum Symposium erhältlich am Institut für Orientalistik an der Universität Wien; www.univie.ac.at/orientalistik