Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

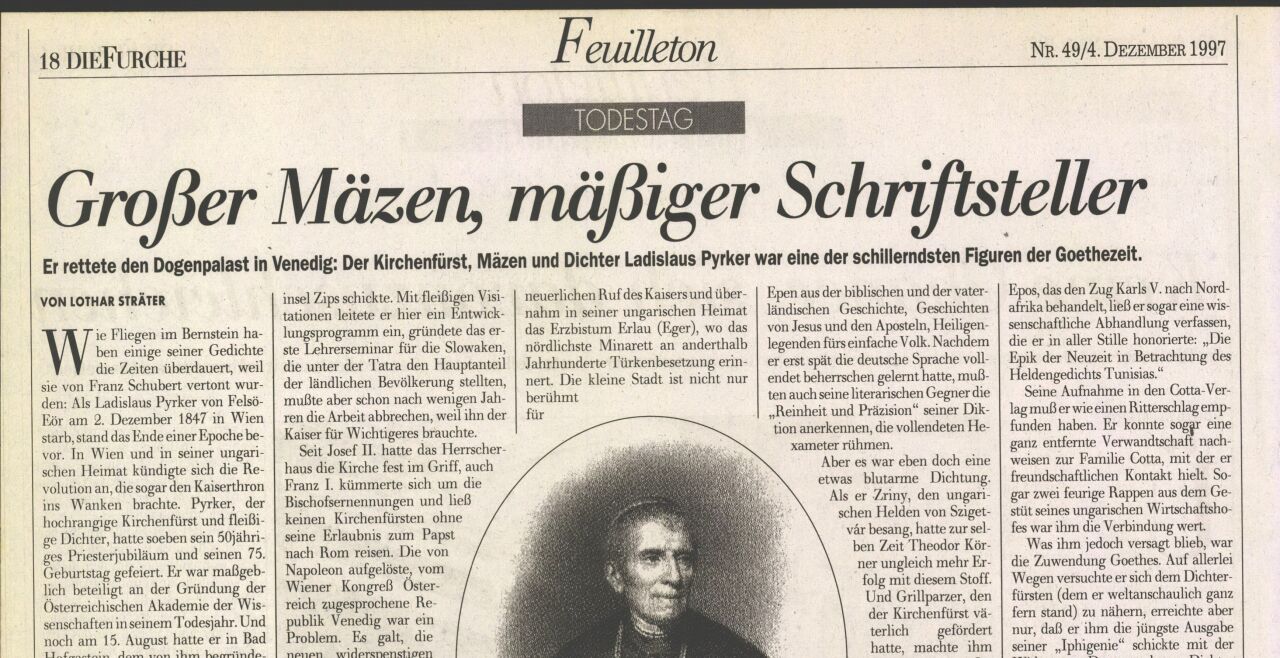

Großer Mäzen, mäßiger Schriftsteller

Wie Fliegen im Bernstein haben einige seiner Gedichte die Zeiten überdauert, weil sie von Franz Schubert vertont wurden: Als Ladislaus Pyrker von Felsö-Eör am 2. Dezember 1847 in Wien starb, stand das Finde einer Epoche bevor. In Wien und in seiner ungarischen Heimat kündigte sich die Be-volution an, die sogar den Kaiserthron ins Wanken brachte. Pyrker, der hochrangige Kirchenfürst und fleißige Dichter, hatte soeben sein 50jähri-ges Priesterjubiläum und seinen 75. Geburtstag gefeiert. Er war maßgeblich beteiligt an der Gründung der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften in seinem Todesjahr. Und noch am 15. August hatte er in Bad Hofgastein, dem von ihm begründeten Kurort, das Denkmal für den geliebten Kaiser Franz I., der ihn zu höchsten Würden geführt hatte, enthüllen dürfen. Doch kein Mitglied des Kaiserhauses war zugegen! So war er bekannt, weithin beliebt, aber seine Macht hatte nachgelassen.

Was für eine glanzvolle Karriere für den Sohn eines kleinen Gutsverwalters in Westungarn, wo er am 2. November 1772 geboren war! Nach dem Besuch eines geistlichen Gymnasiums hatte ihn die Suche nach einer geeigneten Stellung bis nach Sizilien und Nordafrika getrieben. Er landete im stillen Dorf Lilienfeld in Niederösterreich, wo ihn das Zisterzienserstift aufnahm. Man schickte ihn ins Priesterseminar, er erweiterte seine literarische Bildung und führte schließlich als Abt sein Kloster durch die Notzeit der Napoleonischen Kriege. Er fiel dem Kaiser auf, der ihn als Bischof nach Oberungarn, in die deutsche Sprachinsel Zips schickte. Mit fleißigen Visitationen leitete er hier ein Entwicklungsprogramm ein, gründete das erste Lehrerseminar für die Slowaken, die unter der Tatra den Hauptanteil der ländlichen Bevölkerung stellten, mußte aber schon nach wenigen Jahren die Arbeit abbrechen, weil ihn der Kaiser für Wichtigeres brauchte.

Seit Josef II. hatte das Herrscherhaus die Kirche fest im Griff, auch Franz I. kümmerte sich um die Bischofsernennungen und ließ keinen Kirchenfürsten ohne seine Erlaubnis zum Papst nach Rom reisen. Die von Napoleon aufgelöste, vom Wiener Kongreß Österreich zugesprochene Republik Venedig war ein Problem. Es galt, die neuen, widerspenstigen Untertanen für die Krone zu gewinnen und dem Papst die Zustimmung zu einem Nichtitaliener als Patriarch abzuringen. Pyrker sprach immerhin italienisch.

Dem Ruf des Kaisers wollte er sich nicht verweigern. In Venedig stieß er auf Armut, soziales Elend, Verwilderung des Klerus. Selbstverständlichkeiten wie die regelmäßige Sonntagspredigt und eine Ordnung beim Glockenläu-ten mußte er mühsam erkämpfen. Pyrker konnte bald Ansehen und Vertrauen erwerben und den zweckentfremdeten Dogenpalast vor dem Zerfall bewahren. Er lernte auf weiten Reisen Italien kennen und trug eine Sammlung von 180 wertvollen Gemälden zusammen, die er später der ungarischen Nation schenkte.

Letztlich erleichtert folgte er dem neuerlichen Ruf des Kaisers und übernahm in seiner ungarischen Heimat das Erzbistum FLrlau (Eger), wo das nördlichste Minarett an anderthalb Jahrhunderte Türkenbesetzung erinnert. Die kleine Stadt ist nicht nur berühmt für ihren

Rotwein („Flauer Stierblut”), sie besitzt auch eine schöne Kathedrale, deren Bau Pyrker durchsetzte und zur Hälfte bezahlte. Er hatte sehr ansehnliche Einkünfte, konnte als Mäzen und Wohltäter auftreten.

Und da war seine Dichtung: Vers-

Epen aus der biblischen und der vaterländischen Geschichte, Geschichten von Jesus und den Aposteln, Heiligenlegenden fürs einfache Volk. Nachdem er erst spät die deutsche Sprache vollendet beherrschen gelernt hatte, mußten auch seine literarischen Gegner die „Beinheit und Präzision” seiner Diktion anerkennen, die vollendeten Hexameter rühmen.

Aber es war eben doch eine etwas blutarme Dichtung. Als er Zriny, den ungarischen Helden von Sziget-vär besang, hatte zur selben Zeit Theodor Körner ungleich mehr Erfolg mit diesem Stoff. Und Grillparzer, den der Kirchenfürst väterlich gefördert hatte, machte ihm nun mit seinem „Ottokar” Konkurrenz. Einer der vielen Streiche der Wiener Zensur: Sie hielt Grillparzers Tragödie zurück und glaubte daher, auch Pyrkers Epos „Rudolph von Habs-burg” verhindern zu müssen, da es sich um den gleichen historischen Stoff handelte. Erst als der Kaiser seinem Burgtheater die Aufführung des „Ottokar” befahl, durfte auch Pyrkers harmloses Werk erscheinen.

Pyrker fand viele begeisterte Verehrer unter den Gebildeten und Hochgeborenen. Aber es gab auch Widersacher unter den Literaten. Gegen negative Kritiken wehrte er sich mitunter mit Gegenkritiken, die er selbst schrieb und durch einen Strohmann veröffentlichen ließ. Über sein wichtigstes

Epos, das den Zug Karls V. nach Nordafrika behandelt, ließ er sogar eine wissenschaftliche Abhandlung verfassen, die er in aller Stille honorierte: „Die Epik der Neuzeit in Betrachtung des Heldengedichts Tunisias.”

Seine Aufnahme in den Cotta-Verlag muß er wie einen Ritterschlag empfunden haben. Er konnte sogar eine ganz entfernte Verwandtschaft nachweisen zur Familie Cotta, mit der er freundschaftlichen Kontakt hielt. Sogar zwei feurige Rappen aus dem Gestüt seines ungarischen Wirtschaftshofes war ihm die Verbindung wert

Was ihm jedoch versagt blieb, war die Zuwendung Goethes. Auf allerlei Wegen versuchte er sich dem Dichterfürsten (dem er weltanschaulich ganz fern stand) zu nähern, erreichte aber nur, daß er ihm die jüngste Ausgabe seiner „Iphigenie” schickte mit der Widmung „Dem verehrten Dichter der Tunisias - J. W. Goethe”. Kurz zuvor war ein Brief auf wunderliche Weise verlorengegangen. Goethe hatte ihn einer russischen Fürstin Scherbatoff mitgegeben, die nach Venedig reisen wollte. Als sie dort den Patriarchen nicht antraf, hat sie wohl das kostbare Autogräph behalten. Alle Anstrengungen Pyrkers, wenigstens an eine Abschrift zu kommen, schlugen fehl.

Pyrker wurde in Lilienfeld beigesetzt, sein Flerz in Erlau. Sein Testament enthielt viele Schenkungen und Widmungen, sein Nachruhm war unbefriedigend. Nicht einmal Dankbarkeit wurde ihm zuteil. Wer weiß noch, wieviel Bad Hofgastein ihm zu verdanken hat, wo ist die Gedenktafel für die Rettung des Dogenpalastes? Sein dichterisches Werk, zum Teil unveröffentlicht, harrt der wissenschaftlichen Bearbeitung. Aber wer mag wohl daran interessiert sein?

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!