Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

MUSIKSTADT BERLIN

Wird das Thema „Musikstadt Berlin” angeschlagen, so wendet sich das Gespräch sogleich — und mit gutem Grund — der Zeit zwischen 1918 und 1933 zu, dem „perikleischen Zeitalter” der deutschen Metropole, als diese, wie nie zuvor und auch nachher nicht mehr, im Brennpunkt des musikalischen Geschehens stand; jener Zeit, als (etwa im Winter 1924/25) innerhalb einer Spielzeit 600 musikalische Veranstaltungen stattfanden, ohne die Aufführungen der drei führenden Opernhäuser zu zählen. Und auch in diesen wurde das Neueste vom Neuen dargeboten. Im Spielplan der Staatsoper „Unter den Linden” gab es Uraufführungen von Pfitzner und Reznicek, Busoni und Schreker, Hindemith und Strawinsky, Wellesz, Krenek und Braunfels. Hier hat, nach rund hundert Proben, Erich Kleiber im Jahre 1925 Alban Bergs „Wozzeck” uraufgeführt, während in der Kroll- Oper am Platz der Republik Otto Klemperer eine Reihe aufregender Uraufführungen und Neuinszenierungen herausbrachte, die in die Operngeschichte eingegangen sind: Strawinskys „Oedipus Rex”, Hindemiths „Cardillac” und Schönbergs „Glückliche Hand”, ln der gleichen Zeit huldigte das Deutsche Opernhaus Charlottenburg einem gemäßigteren Modernismus mit Werken von Graener, Klenau, Vollerthun, Walthershausen und Schillings, ln der Intendanzzeit Heinz Tietjens dirigierten hier Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler und Fritz Busch. Kurz vor dem _En le. dieser glanzvollen Epoche (lö. Mälz 1932) Erdehte Carl Ebert die Uraufführung von Kurt Weills „Bürgschaft”.

Eine Reihe schöpferischer Persönlichkeiten, von denen sich viele auf die Dauer in Berlin niederließen, hatte die Stadt angezogen. Busoni, Schreker, Pfitzner, Schönberg und Hindemith komponierten und lehrten hier zur gleichen Zeit. Wahlberliner wurden auch Emil Nikolaus von Reznicek, Hermann Wunsch, Paul Höffer, Leo Blech, Heinz Tiessen und Konrad Friedrich Noetel, der als Lehrer die Tradition Hindemiths fortsetzte und 1947 einem Verkehrsunfall zum Opfer fiel. Gebürtige Berliner sind Max Trapp und Max Butting. Von den neueren Berliner Komponisten seien wenigstens einige genannt: Ernst Rother. Herbert Windt, Gerhart von Westerman, Ernst Pepping, Hans Chemin-Petit, Paul Dessau, Hans Eisler, Rudolf Wagner-Regeny (die letzteren drei in Ost-Berlin). Klaus Jungk, Max Baumann und Klaus Sonneburg.

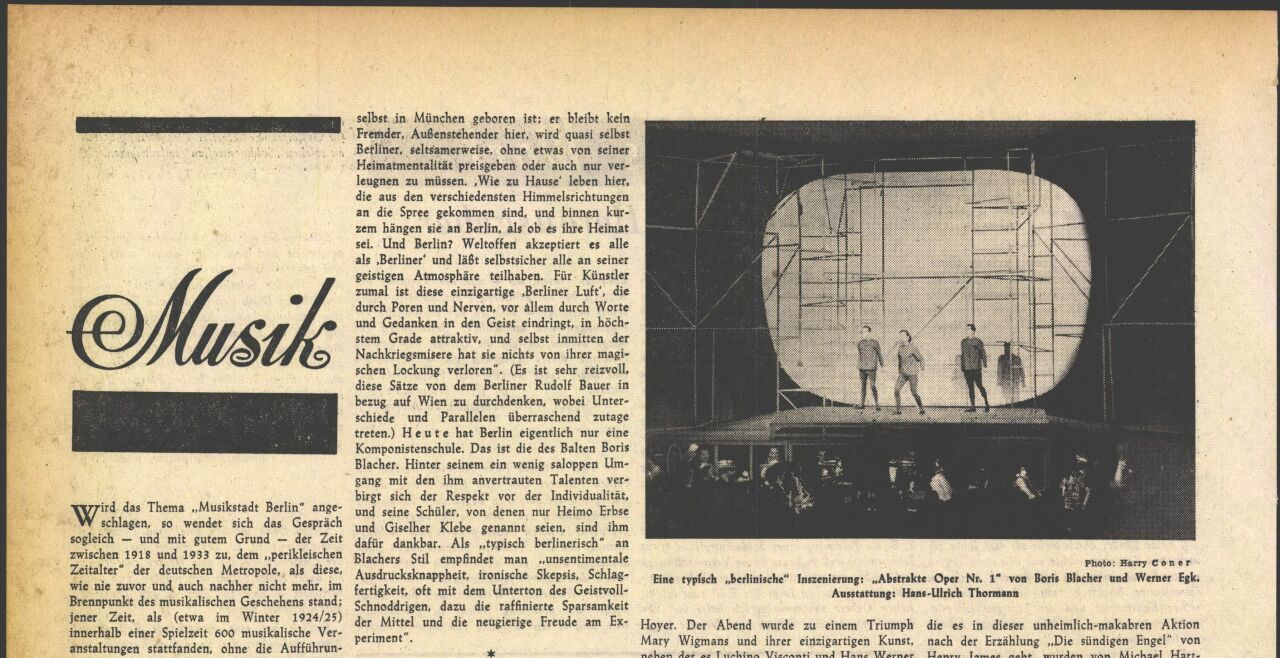

Man sieht: Eine stattliche Reihe Berliner Komponisten, aber keine „Berliner Schule”. Denn diese Stadt „schluckt jeden, ob er in Breslau oder Düsseldorf, in Königsberg oder selbst in München geboren ist; er bleibt kein Fremder, Außenstehender hier, wird quasi selbst Berliner, seltsamerweise, ohne etwas von seiner Heimatmentalität preisgeben oder auch nur verleugnen zu müssen. .Wie zu Hause’ leben hier, die aus den verschiedensten Himmelsrichtungen an die Spree gekommen sind, und binnen kurzem hängen sie an Berlin, als ob es ihre Heimat sei. Und Berlin? Weltoffen akzeptiert es alle als .Berliner’ und läßt selbstsicher alle an seiner geistigen Atmosphäre teilhaben. Für Künstler zumal ist diese einzigartige .Berliner Luft’, die durch Poren und Nerven, vor allem durch Worte und Gedanken in den Geist eindringt, in höchstem Grade attraktiv, und selbst inmitten der Nachkriegsmisere hat sie nichts von ihrer magischen Lockung verloren”. (Es ist sehr reizvoll, diese Sätze von dem Berliner Rudolf Bauer in bezug auf Wien zu durchdenken, wobei Unterschiede und Parallelen überraschend zutage treten.) Heute hat Berlin eigentlich nur eine Komponistenschule. Das ist die des Balten Boris Blacher. Hinter seinem ein wenig saloppen Umgang mit den ihm anvertrauten Talenten verbirgt sich der Respekt vor der Individualität, und seine Schüler, von denen nur Heimo Erbse und Giselher Klebe genannt seien, sind ihm dafür dankbar. Als „typisch berlinerisch” an Blachers Stil empfindet man „unsentimentale Ausdrucksknappheit, ironische Skepsis, Schlagfertigkeit, oft mit dem Unterton des Geistvoll- Schnoddrigen, dazu die raffinierte Sparsamkeit der Mittel und die neugierige Freude am Experiment”.

Freude am künstlerischen Experiment, geistiger Wagemut und Weltoffenheit charakterisieren auch das Programm der Berliner Festwochen, die heuer — zum siebenten Mal — in der Zeit vom 22. September bis 8. Oktober stattgefunden haben. Das bezeugten vor allem die Schauspielpremieren mit Stücken von Dylon Thomas, Jean Anouilh, Samuel Beckett, Georges Schehadė, John Osborn, Terence Rattigan, Colette Audrey. Eugene Ionesco und Arthur Ada- mow, Ernst Barlach, Walter Hasenclever und Reinhard Goering; in diesem Geist wurde auch das Programm der Opern-, Ballett- und Konzertabende konzipiert, die — auf jedem der drei Gebiete — Spitzenleistungen boten.

Es war ein kühner Gedanke, nach den bisherigen (wenig befriedigenden) Versuchen, Strawinskys „Sacre du printemps” tänzerisch darzustellen und für die Einstudierung dieses revolutionären Werkes, mit dem eine neue Epoche der Musik beginnt, Mary Wigman zu gewinnen. Mit dem Ballett der Städtischen Oper und in den Kostümen und Bühnenbildern von Wilhelm Reinking gelang eine faszinierende Aufführung, die von Richard Kraus musikalisch betreut wurde. Die Hauptpartie der „Erwählten” gestaltete die große deutsche Ausdruckstänzerin Dore Hoyer. Der Abend wurde zu einem Triumph Mary Wigmans und ihrer einzigartigen Kunst, neben der es Luchino Visconti und Hans Werner Henze schwer hatten, zu bestehen. Ihr Ballett „Maratona di Danza” bringt einen Dauertanzwettbewerb am 24. Tag in der 552. Runde auf die Bühne und verbindet musikalisch das große Symphonieorchester mit zwei auf der Bühne spielenden Jazz-Combos. Die Choreographie stammte von Dick Sanders, die Ausstattung von Renzo Vespignani. Das etwas lang geratene Ballett zeigt die virtuose Begabung des jungen deutschen Komponisten von einer neuen Seite und löste einen lebhaften Streit der Meinungen aus. Aber interessant und sehenswert war es. Mit recht gemischten Gefühlen folgte man den Darbietungen der „American Dance Company” unter der Leitung von Jose Limon. Das anspruchsvolle Wollen dieser jungen Ausdruckstänzer und die gedankliche Belastung ihrer meisten Kreationen steht in einem gewissen Mißverhältnis zum Können und zur Gestaltungskraft, so daß als Resultat eine Art „gymnastische Weltanschauung” geboten wird, wohlbekannt aus den zwanziger Jahren und von jungen begeisterten Menschen immer wieder versucht.

Zwei packende Aufführungen gab’s in der Städtischen Oper: Janäceks „Katja Kabanowa” (nach Ostrowskys „Gewitter”), von Wolf Völker inszeniert, von Wilhelm Reinking mit düsteren Bühnenbildern, in denen immer die gewaltig strömende Wolga gegenwärtig ist, ausgestattet und von Richard Kraus geleitet. Ein Werk, dessen sich die Wiener Staatsoper ebenso annehmen sollte wie der „Bürgschaft” von Kurt Weill auf einen Text von Caspar Neher. Die auf einer Herderschen Parabel basierende Handlung, welche Caspar Neher in ein zeitloses Land Urb verlegt und mit Brechtscher Diktion dramatisiert hat, wurde von Kurt Weill mit einer erregenden Musik ausgestattet, die Elemente der großen Oper mit archaisch klingenden Chorsätzen und Songmäßigem verbindet. Ueber die Neubearbeitung, welche der Text erfahren hat, und über die starken Kürzungen, die man für notwendig hielt, kann man geteilter Meinung sein. Die Inszenierung durch Carl Ebert, die Ausstattung durch Caspar Neher, die musikalische Leitung Karl Rothers und die präzise Ausführung durch Chor und Solisten der Städtischen Oper bildeten eine Glanzleistung.

Von der gleichen Geschlossenheit war auch die Aufführung der neuen Britten-Oper „The Turn of the Screw” durch die English Opera Group unter der Leitung des Komponisten mit Peter Pears und Jennifer Vyvyän in den Hauptrollen der Erwachsenen. Die beiden Kinder, um die es in dieser unheimlich-makabren Aktion nach der Erzählung „Die sündigen Engel” von Henry James geht, wurden von Michael Hartnett und Olive Dyer dargestellt und gesungen. Zum Titel: Wenn Gespenster statt der Erwachsenen auch Kinder heimsuchen, um sie zum Bösen zu verführen, so wird di Schraube des Grauens noch fester angezogen …

Von den zahlreichen Konzerten seien zwei hervorgehoben: das des Berliner Philharmonischen Orchesters (welches noch immer kein Heim hat) unter Hermann Scherchen mit der Uraufführung von Luigi Nonos dreiteiligem Epitaph auf Federico Garcia Lorca für Soloflöte, Solostimmen, Chor und Orchester nach Gedichten von Lorca und Neruda, eine hoch- expressive Komposition mit zarten Lyrismen und wilden dramatischen Ausbrüchen (Romance de la guardia civil espagnola), die zwischen Handels „Wassermusik” und „Harold in Italien” von Berlioz stand. Schließlich ein Konzert des ehemaligen RIAS-Symphonieorchesters, welches jetzt?’ Radiö’-Symphonie-Orchester de .’’Sörtdefs ‘„Freies Berlin” ist. Es würde von’ dem näch’ mehrjähriger Abwesenheit erstmals wieder in Berlin dirigierenden und mit ostentativem Jubel begrüßten Sergiu Celibidache geleitet, der im ersten Teil Werke seines Lehrers Heinz Tiessen (anläßlich des 70. Geburtstages) und Beethovens 7. Symphonie aufführte.

Heinz Tiessen ist bei uns so unbekannt wie etwa Franz Schmidt in Berlin oder Paris. Sein großes Vorbild war Richard Strauss, und im Stil von dessen symphonischen Dichtungen — und für das große farbenprächtige Strauss-Orchester ist auch seine einsätzige Symphonie „Stirb und werde!” geschrieben, die 1914 beim Tonkünstlerfest in Essen uraufgeführt wurde. Im Jahre 1919 bestellte Max Reinhardt bei Tiessen eine Schauspielmusik zu seiner Neuinszenierung des „Hamlet” im Großen Schauspielhaus. Aus dieser großangelegten Partitur hat der Komponist drei Stücke zu einer Orchestersuite zusammengestellt: Vorspiel (Stürmische Winternacht am Meer), Ophelias Tod und Totenmarsch (Schluß des 5. Aktes). Zum erstenmal erklangen bei diesem Konzert auch zwei Szenen aus dem Ballett „Salambo”, op. 34, aus dem Jahr 1929: eine reiche, farbige Partitur, die schon weniger an Strauss als an Skrjabin, Schreker oder den frühen Schönberg (etwa „Pelleas und Melisande”) erinnert.

Das musikalische Berlin hat seine Sorgen: Die Städtische Oper ist behelfsmäßig untergebracht (die inzwischen wiederaufgebaute Staatsoper „Unter den Linden” liegt ja im Ostsektor) und für die Philharmonie existiert zwar ein preisgekröntes Modell, aber mit dem Bau wird erst im nächsten Frühjahr begonnen, und zwar,. wie der Berliner Senat soeben beschlossen hat, auf dem Grundstück des ehemaligen Joachims- thaler Gymnasiums. Inzwischen ersetzt man den Glanz von außen durch ernsthafte künstlerische Arbeit, durch Ideen und Initiative. Immer wieder finden sich in Berlin Männer, wie der Leiter der Berliner Festwochen, Gerhart von Westerman, die den Anschluß an Berlins große Zeiten suchen und finden. Ihren wohlgemessenen Anteil am Musiklebens Berlins hat auch die dortige Musikkritik, vertreten durch international bekannte Namen wie H. H. Stuckenschmidt. Werner Oehl- mann, Josef Rufer. Rehberg, Kroll u.a.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!