Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

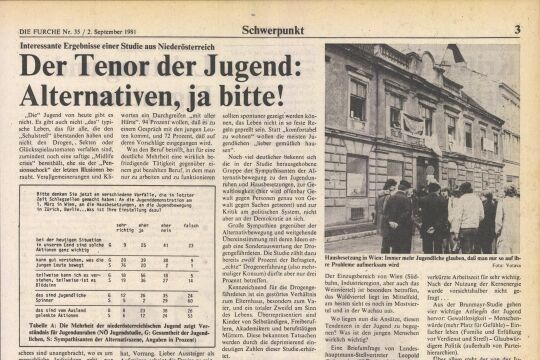

Den Konsum „einfrieren“

Was prägt den Konsumenten '86? Warum hat Österreich Wohlstandslücken? Glauben wir, Wohlstand ohne Wachstum ist möglich? Hiereine Inventurdes öffentlichen Bewußtseins.

Was prägt den Konsumenten '86? Warum hat Österreich Wohlstandslücken? Glauben wir, Wohlstand ohne Wachstum ist möglich? Hiereine Inventurdes öffentlichen Bewußtseins.

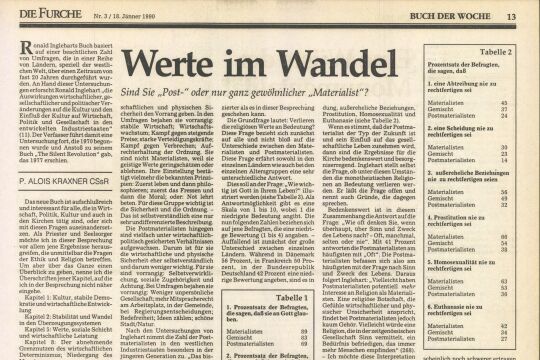

Auf der Basis der Österreichischen Verbraucher-Analyse (ÖVA) und der „Allensbacher Werbeträgeranalyse“ (AWA) der Bundesrepublik lassen sich ein paar lupenreine Vergleiche zwischen beiden Ländern ziehen. Unschwer läßt sich erkennen, daß die Wohlstandslücke keineswegs geschlossen ist, und daß Österreich in der großen Mehrzahl der getesteten Produktbereiche noch immer nachhinkt, in einigen sogar recht beträchtlich.

Der österreichische Hauptverdiener bringt laut einer neuen Ermittlung des Instituts für Markt-und Sozialanalysen rund 11.300 Schilling netto nach Hause (umgelegt auf 15 Gehälter sind es

13.200 Schilling). Er bekommt damit um rund 2.000 Schilling weniger als ein Hauptverdiener in der Bundesrepublik.

Dieser Einkommensnachteil erklärt aber nur unzureichend die vergleichsweise größere Kaufträgheit der Österreicher. Es muß daher noch eine andere Variable im Spiel sein, nämlich die Mentalität.

Als Hauptinteressen bezeichnen die meisten Österreicher gutes Essen und gute Getränke. Dann folgt — mit ziemlichem Abstand — eine akzentuierte Zuwendung zu Unterhaltungsmusik, Pflanzen, Blumen, Gartenpflege, Wohnen, Einrichten, Mode, Bekleidung, Körperpflege und Umweltfragen. In der langen Reihe der abgefragten Hauptinteressengebiete finden wir sehr weit unten - fast am Schluß - die Neugier an der Computertechnik.

Was den Stellenwert verschiedener Normen betrifft, steht an der Spitze das Bekenntnis zu Recht und Ordnung sowie zu Reinlichkeit und Sauberkeit. Einen hohen Rang haben auch Sparsamkeit, Freiheit, Sicherheit, Geborgenheit sowie Pflichtbewußtsein und Verantwortungsgefühl.

Alles in allem regieren also gutbürgerliche Tugenden und bürgerliches Wohlverhalten das Empfinden der Bevölkerung.

Bereits das umweltbewußte Verhalten findet man (trotz intensiver Furcht vor dem Waldsterben) in der unteren Hälfte der Normen. Noch weniger Bedeutung wird hierzulande der Leistungsbereitschaft und allen aufwärtsgerichteten Zielen wie materieller Wohlstand, Erfolg, Ansehen oder sozialem Aufstieg zugeschrieben.

Das geringste Gewicht geben die Österreicher jedoch dem technisch-wissenschaftlichen Fortschritt. Um einen noch genaueren Eindruck von den geistigen Kräften in unserer Bevölkerung und den Meinungsmustern zu gewinnen, haben wir mit Hilfe mathematisch-statistischer Verfahren sogenannte „Bewußtseinsfamilien“ sichtbar gemacht. Auf diese Weise haben wir neun Bewußtseinsfamilien gefunden, von denen drei die für unser Thema höchste Relevanz haben.

Da ist als erstes die verbreitetste Bewußtseinsfamilie überhaupt, die sich aus den Befürwortern von „Recht und Ordnung“, „Reinlichkeit und Sauberkeit“, „Sicherheit, Geborgenheit“, „Pflichtbewußtsein, Verantwortungsgefühl“ sowie „Sparsamkeit“ zusammensetzt. Wir nannten diese Bewußtseinsdimension den • bürgerlichen Ordnungsidealis-

mus: 51 Prozent der Österreicher bejahten vier oder alle fünf der Skalenbedingungen, 34 Prozent erfüllten zwei oder drei Bedingungen. 15 Prozent stehen den bürgerlichen Ordnungsidealen fern. Am stärksten sind diese Vorstellungen bei älteren Personen, Frauen, Angehörigen der Mittelschicht sowie einfacheren Angestellten und Beamten zu finden, am seltensten bei Grünen und Alternativen, außerdem bei jüngeren Männern, aber auch bei den Angehörigen der sozialen Führungsschicht.

Eine zweite Bewußtseinsfamilie nannten wir

• moderner Humanismus: Er setzt sich zusammen aus Wertvorstellungen wie „Toleranz“, „Ungezwungenheit in der Beziehung zum anderen Geschlecht“, „Umweltbewußtes Verhalten“ sowie „Freiheit und Unabhängigkeit“.

Bei 35 Prozent ist dieser moderne Humanismus in stärkster Form vorhanden, bei 23 Prozent in mittlerer Intensität und bei 42

Prozent der Österreicher finden die Ideale eine äußerst geringe Resonanz. Extrem überdurchschnittliche Anhänger sind Grüne und Alternative, Angehörige der sozialen Führungsschicht, leitende Angestellte und Beamte sowie jüngere Personen.

Die dritte Bewußtseinsdimension, die

• Aufstiegsdynamik, wird gebildet aus Personen, die „Erfolg, Ansehen“, „sozialen Aufstieg“, „technisch-wissenschaftlichen Fortschritt“ sowie „hohes Einkommen und materiellen Wohlstand“ bejahen.

Lediglich 16 Prozent der Österreicher repräsentieren Aufstiegsdynamik in einer ausgeprägten Form, nur weitere 16 Prozent weisen sie in einer mittleren Intensi-

tat auf. Bei der Masse von 68 Prozent ist Aufstiegsdynamik so gut wie gar nicht zu finden. Sucht man nach diesen Uberdurch-schnittlichkeiten, so findet man sie am ehesten bei Angehörigen der Oberschicht, leitenden Angestellten und Beamten sowie jüngeren Männern.

Man mag fragen, was das alles mit Konsummentalität zu tun hat. Ich glaube, daß die Vitalität einer Gesellschaft, ihr „Vorwärtsgefühl“, das gesamte Verhalten beeinflußt. Auch ihre Neigung, sich neuen Erkenntnissen, neuem Wissen sowie neuem Wohlstand zu erschließen.

Die Vermutung liegt nahe, daß der unbestreitbare Mangel an Elan auf das Konto einer zeitkritischen Gesinnung geht, die sich unter anderem in einem betonten Umweltbewußtsein ausdrückt. Wie steht es damit? Bremst Umweltverhalten den Konsum?

Nach sorgfältiger Durchsicht der Daten darf man das getrost verneinen. Die umweltbewußten Käufer — solche nämlich, die nach

Möglichkeit umweltfreundliche Produkte kaufen, auch wenn sie ein wenig teurer sind — unterscheiden sich von der Masse der Bevölkerung vor allem durch einen generell höheren Besitzstand. Demgemäß findet man unter den Umweltbewußten auch unverhältnismäßig viele Besitzer von Autos, Geschirrspülern, Gefriertruhen, Stereoanlagen und Urlaubsreisende. Die Anschaffungsabsichten liegen zumindest auf dem Niveau der übrigen Bevölkerung. Bei manchen Produkten, wie etwa der elektrischen Getreidemühle, sogar deutlich darüber.

In diesem Zusammenhang erscheint mir ein Trend bedeutungsvoll, den wir seit dem Sommer 1981 verfolgen. Es ist die Frage, ob wir unseren Lebensstandard ohne weiteres Wachstum der Industrie halten können.

Fazit: die Ansicht, es ginge auch ohne Wachstum, ist zwar weiterhin eine Minderheitsmeinung, sie ist insgesamt aber ansteigend.

Der hier sichtbar gewordene Meinungstrend muß jeden überzeugten Marktwirtschaftler alarmieren. Er entspringt allerdings bei näherer Betrachtung einem merkwürdig irrationalen Verhalten und steht in einem diametralen Gegensatz zu einer anderen Bewußtseinsströmung, wonach man den Wohlstand und alle Segnungen der Technik heute weniger denn je vermissen möchte.

Der Autor ist Leiter des Instituts für Markt- und Sozialanalysen (IMAS) in Linz. Der Beitrag ist ein Auszug aus einem Referat anläßlich eines Symposions des Institutes und der Werbewirtschaftlichen Gesellschaft in Gmunden.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!