Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

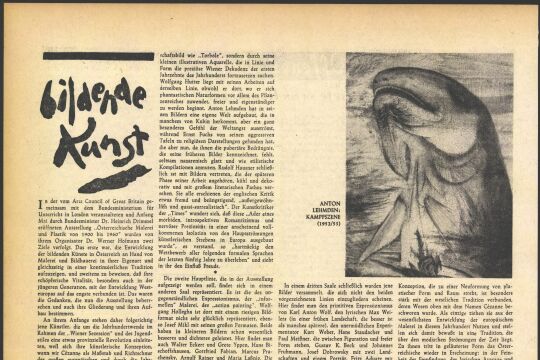

Die Wiederentdeckung eines Malers

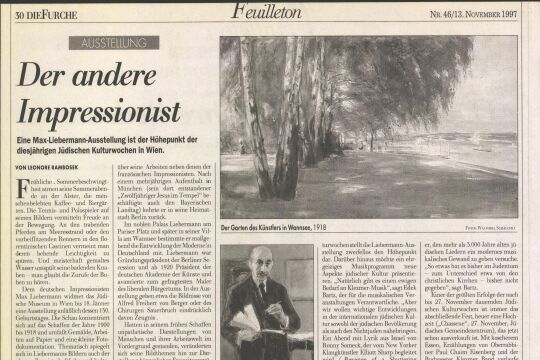

Auch wenn sein Name schon zu Lebzeiten in der Reihe der „Klassiker der Kunst" aufschien - er war immer ein Problemfall. 1 Max Liebermann (1847-1935) hatte, wie Wolfgang Koeppen schreibt, „ein sozusagen historisches Pech": der offiziellen akademischen Kunstrichtung in Deutschland war er ein Dorn im Auge, ein „Anarchist", wie Wilhelm II. sagte; für die Generation der Expressionisten war er ein Bourgeois und Reaktionär. Und daß er ein Jude war, auch das war ein historisches Pech. So mancher hätte sonst seine Malerei zu schätzen gewußt.

Max Liebermann muß nicht erst wiederentdeckt, es muß nur der Zugang zu seinem Werk freigelegt werden. Dies geschah nun mit der Ausstellung „Max Liebermann in seiner Zeit" - eine großangelegte Schau, die mit Erfolg in Berlin gezeigt wurde und die nun bis Mitte Februar auch im Haus der Kunst in München zu sehen ist.

Mit Matthias Eberle, der gemeinsam mit Sigrid Achenbach die Ausstellung zusammengestellt und wissenschaftlich betreut hat, sprach Hermann Sternath.

Herr Eberle, mit dieser Ausstellung wird dokumentiert, daß Max Liebermann konsequent übersehen worden ist. Gilt dies auch für die Zeit nach 1945? *

Mit zwei Ausnahmen - ja. Es gab zwei Ausstellungen: die eine 1948 in St. Gallen und dann 1954 eine Wanderausstellung, die in Düsseldorf, Hannover, Bremen und Hamburg zu sehen war.

Was war eigentlich der Grund, oder gibt es mehrere, daß man Liebermann übersehen hat?

Wohl zwei. Der eine war, daß sein Werk durch die Nazizeit und den Krieg ziemlich zerstreut worden ist. Auf Anordnung der Reichsregierung wurden die meisten im öffentlichen Besitz befindlichen Bilder Lieber-

manns im Züge der Aktion „entartete Kunst" aus den Museen entfernt. Die kamen durch die Nachkriegswirren erst fünf bis zehn Jahre später wieder teilweise an den Platz, wo sie ursprünglich waren. Viele Eigentümer, die Liebermann-Bilder besaßen, mußten emigrieren, so daß heute das Werk in England, Amerika und in der Schweiz verstreut ist

Der zweite Grund ist mehr einer der Seh weise, der Sicht seiner Werke. Er war zwar derjenige, der im 19. Jahrhundert die deutsche Kunst der

europäischen geöffnet hat, er war aber auch einer, der sich den Neuansätzen unmittelbar um und kurz nach der Jahrhundertwende energisch widersetzt hat. Mit Neuansätzen meine ich solche, die von Cezanne und van Gogh, also die Linien, die bis zur kubistischen und später zur abstrakten Kunst oder eben zum Expressionismus führten. Da hat sich Liebermann konsequent verweigert und gesperrt, weil er immer am Na-

turvorbild hängen blieb und sich ihm verpflichtet fühlte.

Seine Position war schon um die Jahrhundertwende sehr umstritten. Vor allem auch im offiziellen Kunstbetrieb. Warum?

Die großen Streitereien um Liebermann liegen zum Teil schon vor der Jahrhundertwende, so in den letzten 30 Jahren des vorigen Jahrhunderts, zu einer Zeit, da man in Deutschland in erster Linie die Historienmalerei und das süß-liebliche Genre gepflegt hat. Und Liebermann

war nun einer von denen - andere Namen wären Trübner oder Leibi -, die versucht haben, die damals modernen Einflüsse aus Frankreich aufzunehmen und in Deutschland heimisch zu machen. Das war sein Verdienst und dieser Position blieb er verpflichtet. Er hat sich dann gegen all das abgekapselt, was nachher kam, also der Expressionismus oder die zwanziger Jahre, der Surrealismus - all das ist zu seinen Lebzeiten

schon passiert, aber er hat es nicht mehr wahrgenommen.

Waren es also eher formale Aspekte, die eine Anerkennung verhindert hätten, nicht so sehr inhaltliche? Oder doch beides?

Schon beides. Erstens hat er stilistisch wenig zur Entwicklung, wie wir sie kennen, beigetragen. Zum anderen entzieht er sich mit seinem Werk den Positionen, die uns heute am 19. Jahrhundert in erster Linie interessieren oder die wir spannend finden. Also zum Beispiel der Symbolismus oder der Jugendstil oder, was man nach und nach ja auch wieder entdeckt, die historische Malerei des vorigen Jahrhunderts.

Was gibt es nun an Liebermann zu entdecken?

Er war derjenige, der die deutsche Malerei an Europa zurückgebunden hat. Denn die Verbindung Deutschlands mit dem übrigen Europa, vor allem mit Frankreich, ist durch den Krieg von 1870/71 radikal unterbrochen worden. Hierzulande war damals jeder ein Vaterlandsverräter, der auch nur daran dachte, französische Maler auszustellen, ihren Einfluß zu übernehmen, sie gut zu finden.

Zu betonen ist die besondere Beziehung Liebermanns zur Natur.

Das ist die entscheidende Beziehung bei ihm. Die Frage, die er sich über 50 Jahre lang konsequent immer wieder stellt, ist die: wo findet man den Menschen in ursprünglicher, echter Beziehung zur Natur? Während der ersten 30 Jahre heißt die Antwort: in der Arbeit, die ihn mit der Natur auf die selbstverständlichste und natürlichste Weise der Welt verbindet. Und nach der Jahrhundertwende lautet die Antwort, die er in seinen Bildern gibt: der Mensch ist in der engsten Beziehung zur Natur in der Freizeit, beim Spazierengehen; im Genuß der Natur, die ihn als Park, als Landschaft im Urlaub umgibt.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!