Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Mehr Flexibilität!

War noch Ende 1973 die Sorge'über die Unterliquidität Gesprächsstoff Nummer eins in Österreichs Finanzkreisen, so ist es heute umgekehrt. Der Monatsbericht des östereichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (September 1975) führt dazu unter“ anderem aus^ „Schon im 1. Quartal waren die Kreditunternehmungen reichlich mit liquiden Mitteln ausgestattet. Die weiteren Netto-Kapitalimporte und die günstige Einlagenentwicklung haben die Liquidität der Kreditunternehmungen weiter erhöht. Die Ge-samtliquididät nahm um 4,72 Mrd. Schilling (einschließlich Juli um 8,71 Mrd. Schilling) zu, gegenüber einer Abnahme von 1,21 Mrd. Schilling im Vorjahr.“

War noch Ende 1973 die Sorge'über die Unterliquidität Gesprächsstoff Nummer eins in Österreichs Finanzkreisen, so ist es heute umgekehrt. Der Monatsbericht des östereichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (September 1975) führt dazu unter“ anderem aus^ „Schon im 1. Quartal waren die Kreditunternehmungen reichlich mit liquiden Mitteln ausgestattet. Die weiteren Netto-Kapitalimporte und die günstige Einlagenentwicklung haben die Liquidität der Kreditunternehmungen weiter erhöht. Die Ge-samtliquididät nahm um 4,72 Mrd. Schilling (einschließlich Juli um 8,71 Mrd. Schilling) zu, gegenüber einer Abnahme von 1,21 Mrd. Schilling im Vorjahr.“

Die Restriktionsmaßnahmen der Oesterreichischen Nationalbank auf der Geldseite, die — unter Berücksichtigung der konkreten Situation — berechtigt waren, hatten zur Nebenwirkung, daß durch die bewirkte Verknappung des inländischen Kredites im Zusammenwirken mit der Ölkrise der Kapitalimport wesentlich erhöht wurde. Allein im Jahre 1975 erreichte der Nettokapitalimport bis dato einen Betrag von rund 20 Milliarden Schilling, und es steht fest, daß sich dieser Betrag noch in diesem Jahr wesentlich erhöhen wird.

Ein zweiter Grund liegt im Umschlagen der konjunkturellen Situation von einem kräftigen Wirtschaftswachstum in einen Schrumpfungsprozeß.

Die derzeit disponiblen Mittel des Kreditappartes dürften sich bei vorsichtiger Schätzung auf etwa 20 Milliarden belaufen, wenn man die Refinanzierungsmöglichkeiten • bei der Oesterreichischen Nationalbank nicht berücksichtigt. Das ist ein Betrag, der die Ertragsrechnungen der Kreditinstitute schwer belasten muß und damit die Beweglichkeit in der Konditionengestaltung für Kredite stark einengt.

Daß dennoch für die Ausfinanzierung des Budgets Auslandsfinanzierungen herangezogen werden müssen, erklärt sich ganz einfach aus der Tatsache, daß die öffentliche Hand einen langfristigen Kapitalbedarf hat, die Überliquidität jedoch zu einem großen Teil nur eine vorübergehende Erscheinung sein wird (dies erklärt sich insbesondere aus der Tatsache, daß sich unsere Leistungs-bilanz weiter passivieren wird und die Kapitalrückzahlungen samt Zinsendienst in fremder Währung die Zahlungsbilanz nicht unwesentlich belasten werden).

Das Problem für den Kreditapparat liegt mithin in der Fristentransformation, an die seitens des Kreditapparates nur mit größter Vorsicht herangegangen werden kann. Hier könnte die Oesterreichische Nationalbank durch entsprechende Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag zur- Lösung dieses Problems leisten.

Daß der österreichische Kapitalmarkt dennoch nach wie vor durch einen hohen Grad an Leistungsfähigkeit ausgezeichnet ist, zeigt das Beispiel der Anleihenentwicklung im Jahre 1975. Mit der in der letzten Woche begebenen Sparkassenanleihe der Girozentrale 1975/11 in Höhe von 500 Millionen Schilling hat das in diesem Jahr auf dem Kapitalmarkt untergebrachte Anleihevolumen bereits 14,7 Milliarden Schilling erreicht: Das sind immerhin um 1,7 Milliarden Schilling mehr als das Jahresemissionsvolumen des Rekordjahres 1972 in Höhe von 13 Milliarden Schilling. Daß zur Unterbringung dieses hohen Volumens die erheblich gestiegene Liquidität der institutionellen Anleger, insbesondere also auch des Kreditapparates, wesentlich beigetragen hat, steht außer Frage, denn im 1. Halbjahr 1975 haben die Kreditunternehmungen rund 57 Prozent des öffentlich aufgelegten Anleihenominales erworben. Dazu kommt aber auch, daß der steuerbegünstigte Erwerb von Anleihen durch das Publikum nach einer Verflachung wieder einen Aufwärtstrend zeigt, wodurch in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres bereits das Ergebnis des gesamten Jahres 1974 mit 1,4 Milliarden Schilling erreicht werden konnte. Wenn man annimmt — und diese Annahme ist durchaus realir stisch —, daß im laufenden Jahr noch etwa fünf bis sechs Milliarden Schilling in Form von Anleihen im österreichischen Kapitalmarkt aufgenommen werden dürften, würde dies bedeuten, daß sich der Gesamtumlauf der Anleihen bis Ende dieses Jahres auf etwa 76 Milliarden Schilling erhöht (Ende 1974 63 Milliarden Schilling) und daß der Gesamtumlauf an festverzinslichen Wertpapieren wie etwa Pfandbriefe, Kommunal- und sonstige Bankschuldverschreibungen auf über 125 Milliarden Schilling ansteigen wird.

Eine Frage, die in diesem Zusammenhang immer wieder gestellt wird, ist, warum denn infolge der Überliquidität des Kreditapparates die Zinssätze für langfristige Ausleihungen nicht drastisch sinken. Anders gesagt: Warum hat der Druck auf die kurzfristigen Zinssätze keine Senkung der Zinssätze für langfristige Ausleihungen zur Folge? Diese Frage ist leicht zu beantworten, denn ich habe schon oben ausgeführt, daß die Überliquidität zu einem Großteil wohl nur eine vorübergehende Erscheinung sein wird; die Überliquidität also im wesentlichen aus kurzfristigen Mitteln besteht. Obwohl eine Verbilligung der Kredite vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus wichtig wäre, stehen die Chancen für eine Entwicklung in dieser Richtung derzeit schlecht. Ein Grund dafür ist die Tatsache, daß ein niedriger Zinsfuß an sich eher psychologische als volkswirtschaftliche Anreize zur In vestitionsbelebung schafft, dem letztlich werden die Investitionei nach Ertragserwartungen entschie den. Außerdem müßten — als Vor aussetzung für eine Ermäßigung — die Einlagenzinsen nachgeben, eine Forderung, die sich angesichts der nach wie vor hohen Inflationsrate nur in Randbereichen realisieren läßt. Dazu kommt noch die Hypothek der öffentlichen Verschuldung.

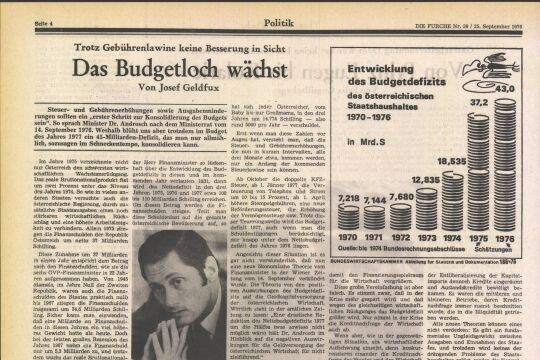

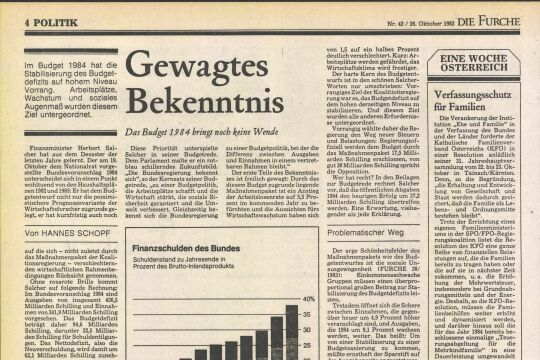

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage des Budgets für 1976. Über die präliminierte Höhe des Budgetdefizits mit über 40 Milliarden. Schilling gibt es keine Diskussion; es ist jedoch in diesem Zusammenhang zu beachten, daß in diesen — offiziellen — Budgetzahlen eine Reihe von Krediten, wie sie zum Beispiel die Sondergesellschaften aufnehmen, nicht enthalten sind. Die sich aus der Durchfinanzierung des Budgets ergebende Rückzahlungs- und Zinsenbelastung, die unter normalen Umständen erträglich ist, wird in einer stagnierenden oder gar schrumpfenden Wirtschaft jedoch zu einer wesentlichen Anspannung führen.

Dazu kommt noch, daß die Beweglichkeit des Finanzministers bei der Aufstellung des neuen Budgets nur sehr gering sein wird. Bereits 1974 entfielen beispielsweise rund drei Viertel der Gesamtausgaben des Bundes allein auf gesetzliche Verpflichtungen; ein Prozentsatz, der auch in Zukunft noch weiter ansteigen dürfte.

In dieser wirtschaftlichen Situation, in der der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Kreditapparates eine überragende Rolle zukommt, ist eine konzertierte Aktion zwischen der Oesterreichischen Nationalbank einerseits sowie dem Kreditapparat anderseits unerläßlich, um geeignete Lösungen zu finden, die nicht nur Finanzierungswünsche der öffentlichen Hand berücksichtigen, sondern auch den Bedürfnissen der österreichischen Wirtschaft Rechnung tragen. Wenn man von der Voraussetzung ausgeht, daß die derzeitige Überliqui-djtät eine wenigstens partiell vorübergehende Erscheinung ist, dann wird nämlich im Falle eines Umschlagens der Konjunktur in eine Wachstumsphase infolge allzu großer Kreditgewährungen an die öffentliche Hand bei kurz- und mittelfristigen Krediten an die Wirtschaft kaum mehr eine große Dispositionsfreiheit bestehen. Der Wunsch nach mehr Flexibilität ist daher gesamtwirtschaftlich nicht nur berechtigt, sondern — im Sinne einer vorausschauenden Geschäftspolitik — geradezu eine Notwendigkeit.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!