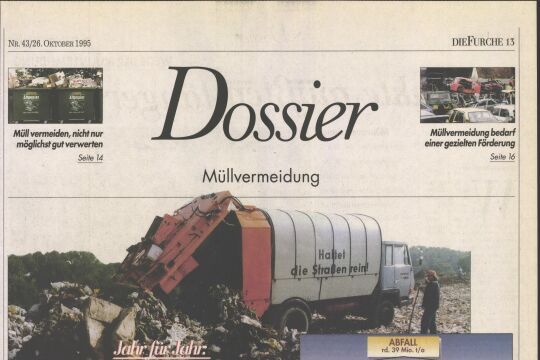

Bis Ende der sechziger Jahre machte man sich kaum Gedanken über den Müll. Er wanderte, so wie er anfiel auf die Deponie. Weiteres Produktionswachstum und deren wachsende Materialintensität ließen jedoch die Müllberge gigantisch anwachsen. Man denke nur an die Perfektionierung der Verpackungen und ihren Einsatz in immer mehr Wirtschaftssektoren, die allein schon durch Transporte und das Erfordernis der Haltbarkeit notwendig wurden.

Auch machten im Laufe der achtziger Jahre schwerwiegende Umweltschäden, die durch unsachgemäße Deponierung entstanden waren, erstmals Schlagzeilen. Beispielsweise erwies sich das enorme Grundwasservorkommen im Wiener Becken großräumig als belastet. Aufwendige Deponie-Sanierungen mussten eingeleitet werden.

Beides führte zu einem Umdenken im Bereich des Abfall-Managements. Dennoch dauerte es bis zu Beginn der neunziger Jahre, bis Österreich ein umfassende Neuregelung dieses Sektors mit dem Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) in die Wege leitete. Im Vorjahr wurde es zehn Jahre alt, nachdem es eine Fülle von Novellen erlebt hatte. Trotz vielfacher Kritik hat es wichtige Entwicklungen in Gang gesetzt: Sichere Deponien, getrennte Sammlung von Abfällen und deren teilweise Wiederverwertung wurden zum Standard.

In der Abfallwirtschaft gehört Österreicher zu den Vorreitern in Europa, wo es ein deutliches Nord-Süd-Gefälle gibt. Im Süden wird nach wie vor ziemlich sorglos deponiert. So landen beispielsweise in Griechenland 93 Prozent der Siedlungsabfälle immer noch auf Deponien.

Da europaweit rund zwei Milliarden Tonnen Abfall pro Jahr produziert werden, unternimmt die EU Anstrengungen, auf diesem Sektor den Standard der Entsorgung anzuheben. Sie erließ daher eine Reihe einschlägiger Direktiven: zur Entsorgung von Batterien und Akkus, die Überwachung und Kontrolle von Abfalltransporten, über Verpackungen, die Verbrennung gefährlicher Abfälle, die Deponierung... Ende des Jahres 2000 erließ die Union eine Richtlinie über die Verbrennung von Abfällen, die sich an österreichischen Konzepten ausrichtet.

So hat sich mittlerweile EU-weit die Abfallwirtschaft als eigener Wirtschaftszweig etabliert. Schätzungen zufolge sind in Westeuropa rund drei bis 3,5 Millionen Beschäftigte in dieser Branche zu finden. Je stärker das Recycling forciert wird, umso höher liegt die Zahl der dort im Sektor Tätigen.

Auch in Österreich gewinnt dieser Sektor an Bedeutung. Ein Zeichen dafür ist die Gründung des "Fachverbandes für Abfall- und Wasserwirtschaft" im Rahmen der Wirtschaftskammer Österreich im Vorjahr. Einer Studie des "Verbandes Österreichischer Entsorgungsbetriebe" zufolge beschäftigen die rund 1.100 privaten österreichischen Abfallwirtschaftsbetriebe des Landes etwa 20.000 Mitarbeiter. Rund 8.000 Lkw und Spezialfahrzeuge werden dabei eingesetzt. 77.000 Container und 400.000 Abfallbehälter dienen der Sammlung und dem Transport von Abfällen.

Was die Firmensstruktur anbelangt, sind die Hälfte der Beschäftigten in Betrieben mit 50 oder mehr Mitarbeitern tätig. Das Gros der Unternehmen, nämlich rund 70 Prozent, sind jedoch Kleinbetriebe, die nicht mehr als neun Personen beschäftigen. für viele von ihnen ist die Abfallwirtschaft ein Nebenerwerb, wobei vielfach andere Geschäftsbereiche deutlich überwiegen.

Um welchen Arbeitsbereich handelt es sich dabei? Wenn man den Bodensaushub nicht berechnet, fallen in Österreich jährlich rund 26 Millionen Tonnen an Abfällen an, die entsorgt werden müssen, etwas mehr als zehn Prozent der 200 Millionen Tonnen an Material, die jährlich durch Österreichs Wirtschaft geschleust werden. Die Haushalte tragen zu diesen Abfallmengen "nur" rund drei Millionen Tonnen bei. Die größten Positionen in der Abfall-Statistik sind Baurestmasse, Baustellenabfälle und andere mineralische Abfälle.

Etwa drei Viertel dieser Abfallmenge wird von privaten Unternehmen entsorgt. Ihr Gesamtumsatz beläuft sich auf etwa 40 Milliarden Schilling im Jahr.

Für den übrigen Müll sind die kommunalen Entsorgungsbetriebe zuständig, insbesondere für den Haushaltsmüll. Am Beispiel Wiens lässt sich zeigen, wie sich dieses Aufkommen zuletzt entwickelt hat. 1999 waren in der Bundeshauptstadt 488.000 Tonnen Hausmüll zu entsorgen, was im Vergleich zu 1995 einen Zuwachs von neun Prozent darstellt.

Was geschieht nun mit dem Müll? Ein Großteil wird nach wie vor deponiert. 1998 wanderten 32 Millionen Kubikmeter Abfälle auf 61 Mülldeponien und 18 Millionen Baurestmasse und Aushub auf 400 weitere Deponien. Verbrannt wurden 1,8 Millionen Tonnen Abfälle in 65 Anlagen. Für Sondermüll steht die EBS in Wien zur Verfügung. 489 Anlagen verwerteten getrennt gesammelte biogene Abfälle. Rund 900.000 Tonnen gelangten in Verwertungs- und Behandlungsanlagen. Allem Anschein nach wird in Zukunft auf Müllverbrennung gesetzt: Geplant sind sieben Müllöfen mit einer Kapazität von einer Million Jahrestonnen, was fast doppelt so viel ist, wie die drei derzeit bestehenden Anlagen verbrennen.

Was die gefährlichen Abfälle anbelangt, weist die Statistik stark steigende Werte auf (970.000 Tonnen im Jahr 1999). Dieser Anstieg ist weitgehend auf eine geänderte Erfassungsmethode zurückzuführen. Probleme zeichnen sich beim Elektro- und Elektronikschrott ab: 80.000 Tonnen Radio- und Fernsehgeräte, Computer, Telephone und ähnliches sind es derzeit in Österreich, in der EU beachtliche 15 Millionen Tonnen. Eine getrennte Sammlung dieser Abfälle ist angebracht, weil Elektronikschrott eine Reihe giftiger Inhaltsstoffe enthält (Blei, Cadmium, Quecksilber, Chrom, Polychlorierte Biphenyle). Mit der Verabschiedung einer Richtlinie für Elektronik-Schrott durch die EU wird bis Mitte 2002 gerechnet.

Der Entwurf dieser Richtlinie sieht übrigens vor, dass die Hersteller die Elektroaltgeräte kostenlos von Privathaushalten zurückzunehmen, zu verwerten und zu entsorgen haben würden. Diese Regelung hat klarerweise eine heftige Diskussion entfacht.

Ein solcher Ansatz könnte aber zur Lösung eines grundsätzlichen Problems beitragen: nämlich dass die Entsorgungswirtschaft nicht wirklich in das übrige Wirtschaftsgeschehen integriert ist, sondern als dessen Anhängsel funktioniert. Dass ein Produkt (teilweise) recyclierbar ist, mag angenehm sein, wird aber bestensfalls Umweltbewegte zum Kauf animieren.

Denn heute ist die Bewährungsprobe für das Produkt seine Attraktivität am Markt, sein Preis, seine Nützlichkeit für den Konsumenten. Weil der Kaufakt das Entscheidende ist, sind die Kriterien der Entsorgung immer nachgeordnet. Für den Produzenten ist es wichtig, funktionstüchtige, den Konsumentenwünschen entsprechende Ware bereitzustellen. Darüber, was der Konsument nach Gebrauch oder Verbrauch des Produkts tut, muss sich der Hersteller im Prinzip nicht den Kopf zerbrechen.

Kein Durchbruch Zugegeben, er kann mit Umweltfreundlichkeit in der Werbung argumentieren und für so manche Produkte ist das auch eine Erfolgsstrategie. Gütesiegel und "Grüne Punkte" bestätigen Umweltverträglichkeit und Eignung zur Wiederverwertung. Die ökonomische Logik jedoch begünstigt ein solches Verhalten nur in den wenigen Fällen, in denen sich ein Recycling schon jetzt bei billigen Rohstoffen rechnet.

Daher gab es bisher auch keinen Durchbruch, was die Abfallvermeidung anbelangt, obwohl alle Abfallwirtschaftsgesetze diesem Prinzip eindeutig oberste Priorität einräumen. Ließe sich daran etwas ändern?

Abfallvermeiden heißt, schon bei der Herstellung dafür zu sorgen, dass Produkte möglichst spät und möglichst leicht zu entsorgen sind. Es muss also den Herstellern zum Anliegen werden, langlebige, reparaturfreundliche, möglichst umfassend wiederverwertbare Waren herzustellen.

Einen Ansatz dazu sieht Werner Schenkel, Direktor beim Berliner Umweltbundesamt, in einer Neuausrichtung des Wirtschaftssystems: "Eine Wirtschaftsstruktur, die an Eigentum an den Dingen, das heißt an einem hohen Produktabsatz interessiert ist, wird den Kreislauf ganz anders lösen als eine Dienstleistungsgesellschaft, in der die Nutzung eines Produktes entscheidend ist. Nicht der Autobesitz muss angestrebt werden, sondern eine bequeme Mobilität."

Auf diese Weise würde die Verantwortung für das Produkt von der großen Zahl der Käufer auf die überschaubarere Gruppe der Hersteller übertragen. Sie würden zu "Rohstoffverwaltern", die Rohstoffe in Güter umwandeln, ausleihen - und wieder zurücknehmen, womit sie auch deren Entsorgung zu verantworten haben.

Damit würde sich das gesamte Wirtschaftsgeschehen stärker an Kreisläufen orientieren. Und die Entsorgung der Güter könnte zum Anliegen werden, das schon bei der Herstellung berücksichtigt wird.