Spyris Flucht ins Happy End

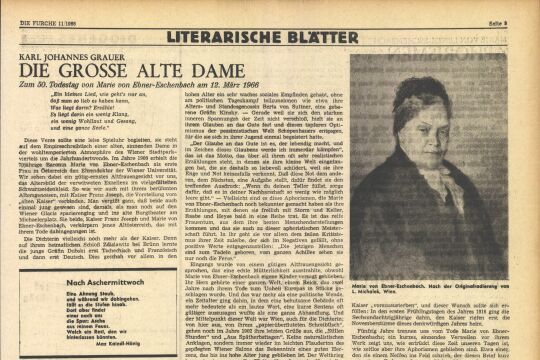

Die "Heidi"-Autorin war keine nette Geschichten erzählende Oma, sondern eine engagierte, sozialkritische Dichterin.

Die "Heidi"-Autorin war keine nette Geschichten erzählende Oma, sondern eine engagierte, sozialkritische Dichterin.

Jeden Abend vor dem Schlafengehen las uns meine Mutter aus dem weltberühmten Kinderbuch "Heidi" vor, und noch heute höre ich den Wald beim Alp-Öhi rauschen, sehe die zerbrechliche Klara aus der Stadt ihre ersten Schritte ohne Rollstuhl tun und erinnere mich an wütende Tränen darüber, daß die böse, hartherzige Gouvernante Heidis Versteck alter Semmeln entdeckt, die sie für den Geißen-Peter auf der Alm gesammelt hat, und diesen kostbaren Schatz vernichtet.

Unzählige Kinderherzen auf der ganzen Welt hat dieses Buch von Johanna Spyri zu Tränen gerührt und bis heute erscheinen neue Auflagen und Verfilmungen ihrer Geschichte vom armen Mädchen Heidi, das irgendwo in den rauhen Schweizer Bergen voller Entbehrungen lebte.

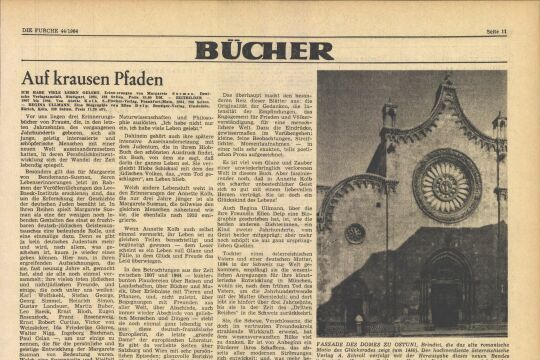

Nicht nur in diesem berühmten Buch, auch in ihren unzähligen weniger bekannten Novellen finden sich viele Hinweise auf die Kindheitseindrücke der Autorin, die zeitlebens mit biographischen Details gegeizt und knapp vor ihrem Tod den größten Teil ihrer umfassenden Privatkorrespondenz vernichtet hat. Der Schweizer Autor und Publizist Jean Villain ist nun mit akribischer Genauigkeit den Spuren dieser berühmten Frau in Texten, Briefen und Dokumenten nachgegangen und hat eine völlig neue Johanna Spyri entdeckt.

Sie war nicht jene liebevolle, Geschichten erzählende Großmutter, als die man sie sich gerne vorstellen würde. Sie war vielmehr eine hochsensible, unglücklich verheiratete Frau, die erst nach dem Tuberkulose-Tod des einzigen Sohnes mit Kindergeschichten gegen ihre Depressionen anzuschreiben begann. In den frühen Novellen finden sich keineswegs idyllische Kinderschicksale. Die kleinen Heldinnen und Helden sterben meist - so, wie sie das als Töchterchen eines Landarztes oberhalb des Zürichsees jahrelang miterlebt hatte - an Mangelerscheinungen, aus Kummer über den Verlust der Eltern, an den Prügeln der Stief- oder Zieheltern oder einfach an der Gleichgültigkeit der Mitmenschen, die sie nicht haben wollen.

Spyris Verleger, Emil Perthes, weist sie immer wieder auf die Unverkäuflichkeit ihrer sozialkritischen Geschichten hin. Erst, als die Leser aus der bedrückenden Welt der Weber, Bauern und Taglöhner in den Schweizer Bergen mit einem Happy-End entlassen werden, wird sie zur anerkannten Kinderbuchautorin, deren Werke schon 1892 von der "Kommission zur Pflege des nationalen Sinnes" für Fünf- bis Dreizehnjährige ausdrücklich empfohlen werden.

In ihren Erzählungen gibt es psychologisch hochinteressante Studien von verzweifelten und mißverstandenen Kindern und herzlosen oder psychisch kranken Erwachsenen, die auf den Kindheitserlebnissen von Johanna Spyri im Doktorhaus am "Hirzel" basieren. Im weiträumigen Haus lebten, außer der elterlichen Familie, bestehend aus einem engagierten Landarzt und Vater, einer tief religiösen, musisch begabten und schwer depressiven Mutter und sechs Kindern, auch die unverheirateten, hilfreichen Tanten sowie viele Patienten nach kleineren Eingriffen oder für längere Therapien. Immer wieder waren darunter selbstmordgefährdete oder psychisch kranke Jugendliche und Erwachsene, die der Vater zum Teil sehr erfolgreich betreute.

Daneben nahm der Arzt seine Kinder oft zu Hausbesuchen in die entlegensten Gegenden mit und engagierte sich in der Gemeinde für die Unterbringung von Waisenkindern und die Versorgung von "Sozialfällen". Die heranwachsende Johanna beobachtet genau und schreibt vor allem schwärmerische Gedichte - unter anderem an die Jugendfreunde und späteren Dichter Heinrich Leuthold und Conrad Ferdinand Meyer (die Mütter sind enge, ein Leben lang eifrig korrespondierende Freundinnen). Die ungestüme und gefühlvolle junge Frau erlebt zunehmend die Enge des elterlichen Doktorhauses und entflieht in eine Vernunftehe mit dem Juristen Bernhard Spyri, der später als Züricher Multi-Politfunktionär zu den blinden Verehrern Richard Wagners in Zürich gehört und - ganz gegen sein ruhiges Temperament - wahre Hetzschriften gegen Wagner-Kritiker verfaßt.

Über 40 Jahre alt ist Johanna Spyri, als ihre ersten Erzählungen erscheinen. Ihr Sohn ist todkrank, ihr Mann überbeschäftigt und kaum anwesend und neben Hilferufen an Freundinnen über Einsamkeit und innere Leere verfaßt sie "traurige Geschichten, die sich schließlich doch zum Besseren wenden" und sich bald sehr gut verkaufen. Die Themen der Autorin "mit recht deutschem Herzen" passen in das ausgehende 19. Jahrhundert: Kinder, die mit reinem Herzen nach guten Taten streben, Frauen, die sich in ihr Schicksal fügen (brechen sie aus, bezahlen sie mit Leid, Depression und frühem Tod), die Idealisierung des rauhen Lebens in unberührter Natur und die bedingungslose Anerkennung der Religion. Ihr Verleger Emil Perthes verpaßt ihr das passende Image und rührt damit eifrig die Werbetrommel: Er preist seine Star-Autorin, die eben ihren einzigen Sohn verloren hat, als "glückliche, rüstige Frau" an.

Die echte Johanna Spyri bleibt ruhelos, reist viel, korrespondiert und schreibt. Erst knapp vor ihrem Tod entstehen unvollendete Geschichten, die das unglückliche Verhältnis ihres eigenen Sohnes mit dem Vater anklingen lassen. Aber auch zu dieser tragischen Facette ihres Lebens bleiben die Andeutungen in den wenigen erhaltenen Briefen nur vage: "Wie könnte ich erzählen, was wahr ist? Wie könnte ich lügen? Nein, es ist ein Greul und Unsinn ...!"

Unter dem Zuckerguß der Heidi-Geschichten und dem damit bis heute geschickt vermarkteten idyllischen Schweiz-Bild hat der Biograph eine ruhelose Frau in einer politisch, religiös und gesellschaftlich engen Welt gefunden und er beschreibt ihr Heimatland im vorigen Jahrhundert als ein Land voll von sozialen Mißständen. So entdeckt man nicht nur das Leben einer Autorin neu, sondern erfährt auch interessante Details aus der jüngeren Schweizer Geschichte.

Der erschriebene Himmel. Johanna Spyri und ihre Zeit Von Jean Villain, Verlag Nagel & Kimche, Zürich 1997, 392 Seiten, geb., öS 290,

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!