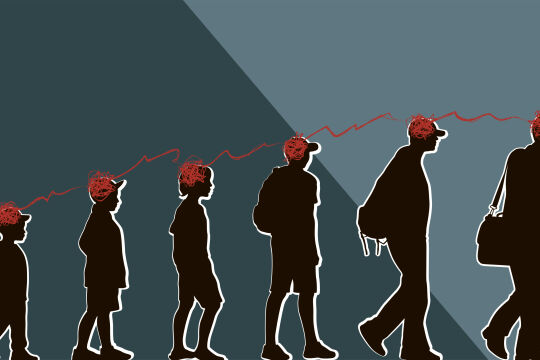

Der deutsche Familientherapeut und Autor Wolfgang Bergmann über die Vor- und Nachteile der Generation der „Keenies“, ihre Grundstimmung und Wege zu einem besseren Verständnis. Das Gespräch führte Regine Bogensberger

Sein Rezept klingt naheliegend und doch hört man es selten: es sei die Liebe, sie stabilisiere die „Keenies“, die zwischen Perfektionsdrang und Resignation zu zerreißen drohten, betont Wolfgang Bergmann im FURCHE-Interview.

Die Furche: Herr Bergmann, in Krems wurde ein 14-jähriger Bursche beim Einbruch von der Polizei erschossen. Ist das für Sie ein tragischer Ausnahmefall, den es immer schon gegeben hat, oder ein Alarmzeichen, dass noch mehr solche Fälle folgen könnten?

Wolfgang Bergmann: Zunächst ist es ein über weite Strecken noch ungeklärter Einzelfall. Aber der Fall zeigt auf, dass wir bei 14-Jährigen – Polizisten stehen oft stellvertretend für eine allgemeine Mentalität – nicht mehr das spontane Gefühl haben, das ist ein Kind, das man zu seinen Eltern zurückbringen muss, sondern man hat sofort den Eindruck von einer Gefahr, als habe man es mit einem 20-Jährigen zu tun. Wir schätzen die Kinder, die Pubertierenden, zunehmend als gefährlich ein.

Die Furche: Warum?

Bergmann: Zum einen werden die Kinder immer schneller und früher körperlich reif. Das ergibt eine Diskrepanz zwischen ihrer häufig noch sehr kindlichen, sehnsuchtsvollen Seele auf der einen Seite und ihrer äußeren Erscheinung und ihrem sozialen Leben auf der anderen Seite. Zum zweiten haben wir uns angewöhnt, Kindheit und Jugend unter dem Aspekt von Devianz, von Abweichung, zu sehen, man denke an die Diskussion über Komasaufen oder Jugendkriminalität, die zumindest in Deutschland nicht steigt.

Die Furche: Was hat das für Folgen?

Bergmann: Wenn man die Eindrücke aus den Medien oder alltäglichen Erfahrungen summiert, dann drängt sich das Gefühl auf: Da kommt eine Generation auf uns zu, der kann man nicht trauen. Insofern hat diese Überreaktion der Polizei – wenn es denn eine war – auch etwas Typisches: Es zeugt von der Mentalität, die sich in der Gesellschaft fast unbewusst im Verhältnis zu sehr jungen Menschen herausgebildet hat. Insgesamt geht das Gefühl der Verantwortlichkeit der Gesellschaft als Ganzes gegenüber der nachwachsenden Generation verloren, auch die Bindungsfähigkeit.

Die Furche: Wie würden Sie die heute 11- bis 14-Jährigen charakterisieren?

Bergmann: Spezifisch für diese Generation sind zwei Dinge: Sie sind in aller Regel viel enger an ihre Familien gebunden. Die isolierte Kleinfamilie schafft ganz enge Bindungen, in der es aber eine Menge Störungen geben kann. Die Kinder haben eine kindliche, sehnsuchtsvolle Bindung und Beziehung zu den Eltern und wollen viel Harmonie, Geborgenheit und Verwöhnung. Zugleich wächst aber ihr Wunsch nach Autonomie. Dieser Zerreißprozess ist nicht neu. Es kommt aber etwas Spezifisches dazu: Diese Gruppe der 11- bis 14-Jährigen ist tief von Medienbildern beeinflusst. Wenn wir uns vor Augen führen: Einerseits dieses infantile sehnsuchtsvolle „Ich will geborgen sein“, auf der anderen Seite dieses leistungsgeprägte Perfektionsbild, das über die Medien tief in diese „peer groups“ eindringt und festlegt, welche Position man hat. In dieser Spannung leben diese jungen Wesen, das macht das Neuartige dieser modernen Kindheit aus, und damit kommen Pädagogen und Therapeuten schwer zurecht.

Die Furche: Unterscheidet sie das wirklich von den heute 20- bis 24-Jährigen?

Bergmann: Der Wechsel der Jugendkulturen wird immer schneller. Junge Erwachsene schauen mit einer gewissen Verständnislosigkeit auf die Jüngeren, was mitunter skurril ist.

Die Furche: Wie würden Sie die Grundstimmung dieser „Keenies“ beschreiben?

Bergmann: Im Kern resignativ, das ist das Bedenkliche. Sie treten mit einer Ich-Behauptung auf, wie kaum eine Generation vor ihnen. Sie lassen sich wenig – was ich im Prinzip positiv finde – von Autoritäten einschüchtern, aber sie leben in einer Spannung: Das eine ist das Gefühl, ich muss ganz toll und perfekt sein, zum anderen stehen sie mehr als jede Schülergeneration vor ihnen unter Leistungsängsten, unter der Angst, abzusteigen.

Die Furche: Was hat diese Angst für Folgen?

Bergmann: Es gibt schon in frühen Jahren eine Bereitschaft, sich aus der sozialen Wirklichkeit zurückzuziehen. Einerseits, weil man sich dort nicht perfekt genug in Szene setzen kann, andererseits – das ist die Kehrseite dieses narzisstischen Bildes – weil man ständig von Resignaton und Depressivität bedroht ist. Das ist der Grund, warum Essstörungen oder Selbstverletzungen zunehmen.

Die Furche: Gibt es auch positive Seiten dieser Entwicklung?

Bergmann: Doch! Wenn ich diese jungen Leute vor mir habe, geht mir das Herz auf: eine Gewandtheit, eine gewisse Medienerfahrung, eine ästhetische Redlichkeit in Sprache und Körpergestik, auch das Narzisstische gefällt mir bis zu einem gewissen Grad. Aber wie alles Narzisstische, es ist sehr fragil. Die Kinder spüren das und klammern umso mehr an Mama und Papa. Und wenn in der Familie etwas schiefgeht, zum Beispiel die Eltern trennen sich, dann sind diese Kinder ganz verloren.

Die Furche: Was raten Sie?

Bergmann: In Deutschland haben wir das Geschrei nach Gehorsam und Disziplin, das ist nun eine lange deutsche Tradition. Damit kommen wir aber nicht weiter. Damit werden Kinder mit Sicherheit kein erfolgreicheres und frohes Leben führen, genau das Gegenteil. Zudem: Diese modernen 13- oder 14-jährigen lassen das auch nicht mehr mit sich machen.

Die Furche: Wie geht es dann?

Bergmann: Es geht nur mit Bindung. Eltern sollen zwei Dinge beachten: erstens die tröstende Liebe zu ihrem Kind. Das ist das A und O. Danach verlangen die 16-Jährigen mit kindlicher Seele ebenso wie die Zehnjährigen, auch wenn sie es nie zugeben würden. Das ist das Gegengewicht zu diesen Leistungsängsten und zur Perfektionsangst: Ich muss gar nicht perfekt sein, ich bin trotzdem ein liebenswertes Wesen. Das stabilisiert. Das geht natürlich nur, wenn die Eltern selbst einigermaßen stabile Wesen sind. Viele Erwachsene sind aber unsicher. Was den Kindern fehlt, sind starke Erwachsene, die wissen, wo es im Leben langgeht.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.png)