Vernunft und Traum — Zur Ausstellung Albertina

Den Fünfzigjährigen zeigt das Selbstbildnis der ersten großen •*“' Graphikserie, der Caprichos: Francisco Goya y Lucientes, Pintor. Zwischen Mantel, Halstuch und samtschwarzem Hut leuchtet das Gesicht, fast ganz in das Profil gestellt. Unter den schweren Lidern blickt das Auge mißtrauisch, der Mund ist verächtlich verkniffen, das Kinn trotzig vorgeschoben. Auf einem Höhepunkt seines Schaffens angelangt, im Begriffe, sich neue Ausdrucksmöglichkeiten zu erschließen, hat Goya das Gehör verloren, das Antlitz, das wir sehen, ist das eines Tauben.

Sein Leben, in dem er noch mehr als dreißig Jahre lang die Wechselfälle des Schicksals ertragen sollte, hatte am 30. März 1746 in Fuentetodos bei Saragossa begonnen. Als Sohn armer Bauern wird Goya dort geboren. Sein früh sich regendes Talent enthebt ihn der Landarbeit, er geht nach Saragossa in die Lehre des Malers Jose Luzan y Martinez, der, nachdem er seine Jugend in Italien verbracht hat und ganz im Stile des Tiepolo arbeitet, ihn Kupferstiche nach den großen Italienern kopieren läßt.

Goyas Jugend ist eine Zeit der Exzesse. Vital, leidenschaftlich und kräftig, nimmt er an den Raufhändeln der Burschen teil. Als bei einer „Schlacht" drei Tote auf dem Platze bleiben, flieht er nach Madrid. 1765 tritt er in die Werkstatt Bayeus ein, der Hofmaler Karls III. ist, und freundet sich außerdem mit Anton Raffael Mengs an, dem sächsischen Klassizisten, der großen Einfluß beim König besitzt. Seine stärksten Eindrücke aber empfängt er von den beiden Tiepolos, von Giovanni Battista und dessen Sohn Domenico, die im Madrider Schloß ihre leuchtenden Deckendekorationen malen. Hier wird er auch mit den Kunstwerken seiner Vorläufer vertraut, mit den Bildern von Zurbaran, Velasquez, Murillo und Ribera. Sicher sieht er auch die tiefsinnigen Phantasmagorien Hieronymus Boschs. Und wieder treibt ihn sein ungezügeltes Temperament in gefährliche Abenteuer. Nach einer Messerstecherei wird er nachts blutüberströmt aufgefunden und muß erneut fliehen. Er schließt sich einer Stierkämpfertruppe an und zieht mit ihr zuerst nach Südfrankreich und dann nach Italien. Als „Francisco de los Toros“ tritt er auf, um das Reisegeld nach Rom zu erwerben. 1769 ist er dort, kopiert und studiert die Meisterwerke und graviert seinen Namen in die Kuppel von St. Peter, 1771 erhält er bei einem Wettbewerb der Akademie von Parma den zweiten Preis, gerät in den Verdacht, an dem Versuch, eine Nonne zu entführen, beteiligt gewesen zu sein und kehrt nach Saragossa zurück. Hier stellen sich die ersten Aufträge ein: Gemälde in Klöstern und Kirchen. 1775 erscheint er wieder in Madrid und heiratet die Schwester Bayeus. Der Ehe — keineswegs glücklich — entsprießen zwanzig Kinder; ein einziges, der Sohn Xaver, bleibt am Leben. Durch Bayeu erhält er nun Aufträge für den Hof; er arbeitet Tapisserien, die Mengs bei ihm bestellt: zwischen 1776 und 1791 fünfundvierzig Kartons — ländliche Spiele und die Freuden des Landlebens. Themen des Rokokos, die er mit Vitalität, immer sicherer werdender Komposition und scharf und groß gesehener Wirklichkeit erfüllt. Dieser Blick auf die Realität, der Gestalten des spanischen Volkes in den höfischen Themenkreis einbezieht, sichert seinen Erfolg.

Goya wird bekannt, berühmt: die Aufträge häufen sich. Doch vorher waren - um 1778 - einige der ersten Graphiken entstanden: Radierungen nach Bildern Diego Velasquez im Prado, Reiterbildnisse. Hofzwerge und -narren. In ihnen übt sich seine Hand ein, die Nadel umspielt die Form, erzeugt den silbrigen Glanz der Valeurs Inzwischen ist sein sozialer und künstlerischer Aufstieg unaufhaltsam geworden: vom Akademiemitglied, wird er zum Vizedirektor, wird Leiter der Gobelinmanufaktur und „Maler des Königs“ und schließlich, als 1788 Karl IV. den Thron besteigt, Hofmaler. Er wird der Freund Manuel Godoys, des Lieblings der Königin, an einem Hof, der an Verkommenheit seinesgleichen in Europa sucht.

Goya malt den Hof, die Madrider Gesellschaft, Dekorationen für den Herzog von Osuna, aber daneben auch Szenen des Volkslebens, düstere dämonische Bilder. Bilder des Volkskarnevals stehen neben Prozessionen, das Irrenhaus neben dem Gericht der Inquisition. Der düstere Ernst der spanischen Kunst, ihr rücksichtsloser Realismus, bei ihm von Leidenschaft beflügelt, setzt sich durch. Immer wahrer und unmittelbarer werden seine Bilder, ihre trotzige Aufrichtigkeit stellt sich dem Klassizismus entgegen, vernichtet seine Schönfärberei. Seine Krankheit, der Verlust des Gehörs, trägt dazu bei, ihn von der Umwelt zu isolieren. Schon immer hatte seine Vitalität, hatten die Bärenkräfte seines Körpers mit Anfällen heimlichen Leidens zu kämpfen gehabt. Die Gegensätze, die sich in seiner Kunst zu vereinen begannen, steckten auch in seinem Körper. Nach schwerer Krankheit wird er 1792 taub. Damit beginnt sich das visionäre Element, das neben der leidenschaftlichen Bejahung des Lebens in ihm enthalten war, zu entwickeln: Von 1793 an entsteht die erste Serie graphischer Werke, die zu den größten Leistungen auf diesem Gebiet gehören. „Los Caprichos“, 80 Radierungen mit Aquatinta, sind trotz der Verwahrung, die Goya in seinem Vorwort dagegen einlegt, bittere Satiren. Sie geißeln die Laster des Volkes, die Koketterie und den Leichtsinn der Frauen, den Aberglauben mancher Mönche. Sie sind phantastisch und zeigen Zauberer, Wiedergänger und Hexen. Die Menschen dieser Blätter sind in Torheit und Blindheit verstrickt, nähern sich dem Tierhaften an oder einer makabren tödlichen Schönheit, grimas- sieren zuckend und deutend. Epigrammatische Unterschriften und ein Kommentar begleiten sie. „Bien tirada estą“ — „Er sitzt gut“ — bezieht sich auf den Strumpf, den eine junge Kurtisane unter den Blicken einer alten Kupplerin anlegt. „Ya tienen asiento“ — „Endlich haben sie einen Platz“ — auf die Sessel, die die Mädchen auf ihrem Kopf balancieren.

Die Bitterkeit dieser phantastischen Sittenschilderungen läßt einen Hogarth daneben blaß erscheinen, denn: hier leidet ein Mensch an den Menschen, an ihrer Sittenlosigkeit, Unvernunft und Besessenheit. Auf einem Blatt ist Goya selbst eingeschlafen, dämonische Nachtvögel umkreisen ihn: „Der Traum der Vernunft gebiert Ungeheuer“ — „Dem Vernünftigen erscheinen im Traum Ungeheuer. Phantasie ohne Vernunft führt zu Ungeheuerlichkeiten, vereinigt aber bringen sie wahre Kunst hervor und schaffen Wunder“, lautet der Kommentar. Die Welt, die sich in den „Caprichos“ darbietet, ist die Welt des Tauben. Kein Laut dringt aus ihr, die der Stimme entleerte Gestikulation wird zur Unvernunft, zur Phantasmagoric. Mimik wird zur Grimasse für den, dem das sinngebende Wort fehlt, am Leben leidet. Die künstlerische Form ist von eminenter Dramatik. Das Licht fällt in scharfen Flecken, die Dunkelheit dämmert drohend. ĮįieBewegungen sind jijhrUftd diex Körper- öinerhsich der Atmosphäre, malerische Valeurs in unerhörtem Reichtum schaffen Raum und Tiefe, die Form ist scharf und bestimmt Goya arbeitet die Caprichos im Verborgenen: in einem Dachzimmer der Calle S. Bernardino bedient er seine eigene Presse. Im Vorwort sagt er, daß er Stoffe gewählt habe, die geeignet seien, geheiligte Vorurteile, Heuchelei und Verstellung zu brandmarken, das heißt, um der Wahrheit willen zum Angriff gehen.

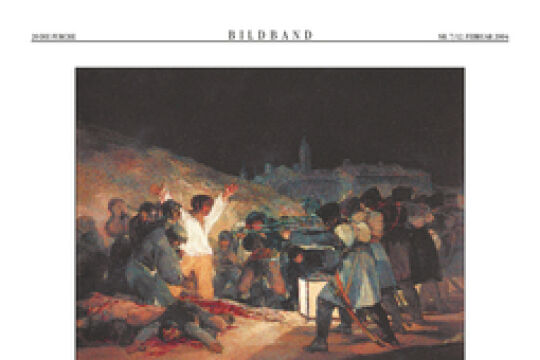

Nein, Goya war kein gläubiger Mensch, kein kirchengläubiger Mensch. Seine Bilder religiösen Inhalts — mit Ausnahme vielleicht des Christus am Ölberg und der ergreifenden „Kommunion des heiligen Joseph von Calasanz“ — sind bar herkömmlicher Gläubigkeit, die bei ihm von der persönlichen Dramatik abgelöst wird. Im wesentlichen ist er ein Mensch der Aufklärung, subjektiv und gebildet, dessen Toleranz nur eines nicht umfaßt: Unwissenheit, Unvernunft, Aberglaube und Unmenschlichkeit. Sein Glaube an die Vernunft sollte bald auf eine harte Probe gestellt werden. Die Revolution gegen die Bourbonen auf dem spanischen Thron, dessen Königin Goya als eine verkommene, häßliche, anmaßende, alte Vettel malte — und die das Bild akzeptierte! — geht in die französische Besetzung und in einen bald darauf mit unvorstellbarer Grausamkeit geführten Guerillakrieg über.

A7on 1808 bis 1814 entsteht die Folge der „Desastres de la ’ Guerra“, der „Verheerungen des Krieges“, dessen Wahnsinn sich in einer erschütternden Serie von Darstellungen der Gemetzel, Greuel, Hungersnöte, Fluchten und Allegorien geistiger Hintergründe, wie Goya sie sieht, niederschlägt. War in den Caprichos schneidende Satire zu spüren, so ist hier fassungslose, kalte Verzweiflung, schreiende Anklage: „Ich liäb’is'ge- sehen!“ Blitzschnelle. Bewegung in meisterhaft komponierte Gruppen gebannt; schafft in den ,,Desastres‘‘ den Rauni, eine unendliche Variation von Kompositionsmöglichkeit tut sich auf, die karikaturistischen Grimassen der „Caprichos“ verschwinden vor der grimassierenden Agonie des Todes. Friedhofs- und Leichenduft weht aus den Blättern, ein um der Vernunft willen die Menschen liebendes Herz ist grausam zerrissen. Vor der künstlerischen Objektivierung, die dieser Leidenschaftlichkeit gelang, steht man fassungslos, ahnt das Grauen einer großen Seele.

Während der Arbeit — 1810 — zieht Goya mit Frau und dem einzigen Sohn in ein Landhaus, ein Jahr darauf stirbt sie, die beharrlich geduldet hatte, und der Sohn heiratet. Der Maler bleibt allein, eine Leocadia Weiß, geborene Servilla, führt ihm den Haushalt. Nun ist die Isolation vollkommen und die aufsteigenden Bilder kommen immer stärker aus den Nachtseiten seiner Seele: er schmückt das Landhaus mit düster dämonischen Szenen: Hexen, Mörderinnen. Gespenstern. Bis 1815 — die Bourbonen ziehen inzwischen wieder in Spanien ein — entsteht die Serie der Tauromachie, Radierungen mit Aquatinta, die der Geschichte und den Denkwürdigkeiten des Stierkampfes gewidmet sind. Die Sprache Goyas ist noch lapidarer geworden und das Sujet wird zum Anlaß, den unvergänglichen und unaufhörlichen Kampf zwischen Hell und Dunkel zu schildern. In diesen Blättern, die frei mit der Erscheinung umgehen, von einer künstlerischen Raffinesse und Eindringlichkeit sind, die ihresgleichen sucht, stehen nicht allein der Mensch und das Tier einander gegenüber, sondern ewige Mächte, die hier im alten mystischen Kult des Stierkampfes ihr Gleichnis finden. Bitterkeit und Verzweiflung sind vergessen, die Welt als das Ringen zwischen Licht und Finsternis, Himmlischem und Höllischem akzeptiert, und der Beschauer steht erschüttert vor dem unendlichen Raum, der sich hinter dem mit letzter Vollkommenheit ausgewogenen Geschehen auftut.

Nach der Tauromachie folgen die „Proverbios“, die Sprichwörter, „unerklärliche Visionen", wie sie Aranjo Sanchez nennt. In ihnen, sprichwörtlich sinnlos, ohne erklärende Unterschriften, äußert sich die bildhafte Vision des Meisters, in von jeder Logik gelösten Träumen. Nur noch bildnerische Phantasie herrscht und ein Geheimnis, das sie mit der klassischen Walpurgisnacht von „Faust II“ zu verbinden scheint. Die Romantik hebt ihr düsteres gorgonenhaftes Mütterhaupt. Nun folgen noch nach der Erfindung des Steindrucks wenige Lithographien. Die „Stiere von Bordeaux“ entstehen schon nicht mehr in Spanien — Goya war 1824 bereits nach Plombieres aufgebrochen, um Heilung von der Gicht zu suchen, kam. aber nur bis Bordeaux. Alt, unbeholfen, schwach, kommt er an, „ohne ein Wort französisch zu sprechen, ohne Dienstboten, aber durchaus zufrieden und voll Verlangen, Menschen zu sehen". Nach einem Aufenthalt in Paris kehrt er nach Bordeaux zurück. 1828 schreibt er an seinen Sohn: „Lieber Xaver! Ich kann Dir nicht mehr sagen, als daß die große Freude mich mitgenommen hat, und daß ich zu Bett liege. Gott gebe, daß ich Dich sehen und umarmen kann, meine Freude wird dann vollständig sein. Lebe wohl! Dein Vater Francisco.“ Vor der Ankunft des Sohnes stirbt er.

Die Ausstellung seiner Graphik, fast aller Werke, ist in der Albertina zu sehen; unvergängliches Zeugnis eines großen Geistes und eines der größten Künstler seiner Zeit.