Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

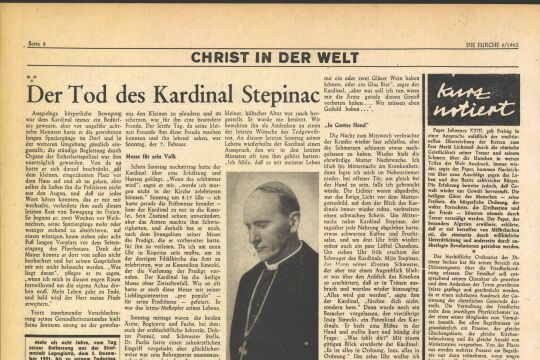

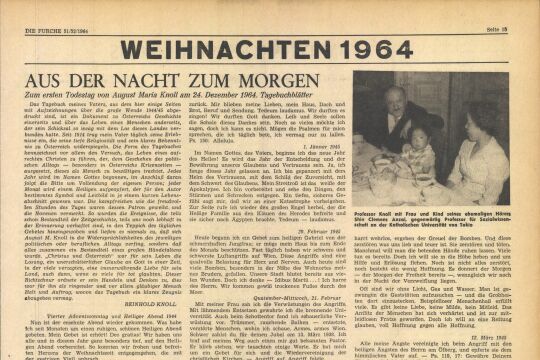

Das Orat von Salona

Es war während des zweiten Weltkrieges. Ich befand mich auf der Flucht vor den deutschen Truppen in Jugoslawien.

Am ersten Rasttag meiner Flucht, in Split, stieg aus verschütteten Jahrzehnten ein Name wieder vor mir auf:

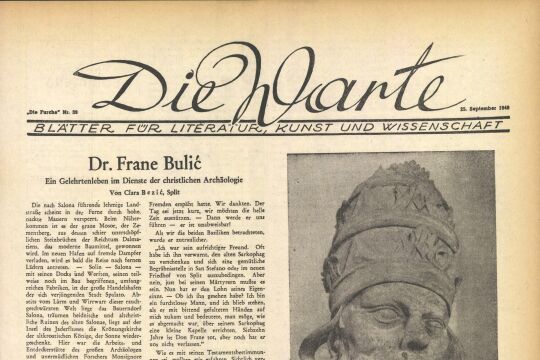

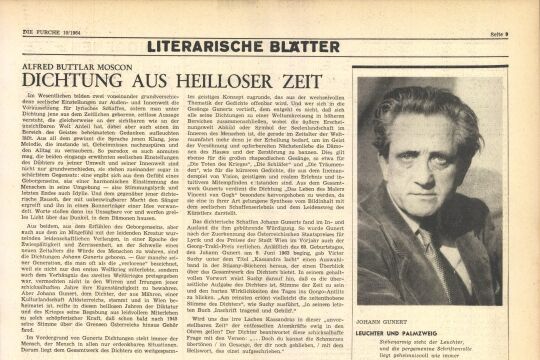

Frane Bulic, der Priester und Archäologe.

Salona, bei dem heutigen Solin, grub er ans Licht, des Kaisers Diokletian Geburtsort und Mutter von des Monsignores Heimat Split-Spalato, die sich im kaiserlichen Tuskulum des Schreibersohnes aus Salona' eingenistet hat.

Salona, römische Großstadt mit Forum, Tempeln, Palästen, Ringschulen, Amphitheatern,

Thermen, Cimiterien, Aquädukten trug an der meerwärtigen Seite jenen Riesenbau des Imperators Diokletianus. Er, dieser letzte größte Cäsar des antiken Rom, dem die Christen zuwider waren, aber rein aus Staatsräson, streng sachlich, weil sie sich gegen den Gottkaiser sträubten und damit gegen ein Unfehlbarkeitsdogma des alten Rom — er bekam mit einmal selbst' von seinem Vater Jupiter genug. In Kleinasien gab er die Krone auf, ließ seinen Erben unter ihr zusammenbrechen und ritt wie auf der Flucht vor etwas Unbekanntem heimwärts zu seinem kriegerischen Eskorial in der dalmatinischen Provinz, wo er sich Ruhe hoffte.

wie 1200 Jahre nach ihm ein anderer Beherrscher eines Weltreiches — Karl V., bei den Hiemonymiten von San Yuste.

Aber er mußte noch durch den Triumph des Kreuzes sein ganzes Trachten sinnlos werden sehen, ehe er seine müden Augen schloß und begraben wurde in dem durch ihn erbauten Mausoleum, das ober seinem Sarge Zeugnis von ihm ablegen sollte. Nun, heute ist der Sarg verschwunden und das Mausoleum, der Dom in einer menschenwimmelnden und lauten Stadt, die einst vor dem Avarensturme aus Salona flüchtete in den Schutz der Mauern des Palastes, in dem ein großer Kaiser Obst und Spargel zog.

Jenem versunkenen Salona, das die Avaren stürzten, ging nun der Priester Bulic nach. Neben dem archäologischen Interesse trieb den Monsignore auch der religiöse Eifer, Gräber der letzten christlichen Märtyrer vor dem Mailänder Edikt auszuschaufeln, das die Katakomben öffnete. Der frühere Palast des Diokletian in Split war ihm schon längst vertrauter als sein eigenes Haus, das er sich in Solin aus den Ruinen seines geliebten dalmatinischen Pompeji errichtet hatte. Dort und in Split war er schon seinerzeit mit k. k. Bezirkshauptleuten der alten Donaumonarchie in Kampf gelegen, die anfangs dem „ärarischen Steinbruch“, wie man jene antiken Reste respektlos nannte und verwendete, wenig Beachtung schenkten. Ein stämmiger und lebensfroher Herr ist er gewesen, dieser Priester Bulic, vielleicht ganz ähnlich seinem Landsmann Diokletianus, dem er in seinen Büchern trotz der durch jenen ausgeübten Christenschlächterei eine gewisse Sympathie bewahrte. Und leidenschaftlich wachte er über sein ausgegrabenes Salona; verhüte Gott, wenn einmal ein Fachgelehrter, wie der alte Hofrat Bohrmann beispielsweise, dort über eine Inschrift eine andere Meinung als er hegte! Ich selbst war Zeuge ihres Zwistes damals; sie saßen mit unserer archäologischen Expedition auf Mauleseln und befehdeten einander homerisch vom Pferderücken aus. Und wehe dem armen Bohrmann, wäre das Amphitheater, die Stätte ihres Haders, noch erhalten und mit einem guten Löwenstall gefüllt gewesen! Cäsar Franciscus Bulic hätte nur gewinkt, und zu den sechs Märtyrern seiner Gräberstadt wäre sofort ein siebenter gestoßen. Der Kunsthistoriker Max Dvorak, mein inzwischen auch dahingegangener Lehrer, vermittelte, und in der Villa Bulic wurde bei rotem Landwein das Versöhnungsfest begangen, bei dem der dürre, hartnäckige Hofrat Bohrmann und der saftige Hitzkopf Bulic sich schließlich brüderlich umarmen mußten.

Auch später sah ich Bulic. Gealtert war er nicht. Sein großer Landsmann Ivan Mestrovic hatte ihn eben modelliert. Funken schien der eigensinnige Kopf zu stieben, so von Energie geladen hatte ihn der Künstler empfunden, geformt und auch erlebt, denn wegen der Errichtung seines Denkmals des Bfcchofs Grgur Ninski im Peristyl des Diokletianpalastes lagen sich beide eben grimmig in den Haaren.

Damals kannte schon eine Welt den Namen Bulic; sein Arbeitszimmer zeigt noch heute in den Schränken Orden und Diplome aus aller Herren Ländern. Und das, was ihn, den Monsignore, am meisten ehrte, hängt ober seinem Betpult an der Wand: das Bild des Papstes Benedikt XV., des Friedenspapstes aus dem ersten Weltkrieg mit einer langen freundschaftlichen Widmung.

Und nun traf ich Frane Bulic wieder, zum drittenmal, gegenüber seinem Hause in den Ruinen von Salona.

In einem Sarkophage traf ich ihn, in einem Sarkophage, der trägt, was von ihm st-rblich war, und dazu eine Grabschrift, die sich der Sechsundachtzigjährige noch selbst verfaßt hat:

HIC JACET FRANCISCUS BULIC PECCATOR ET INGIGNUS PRESBYTER . . „Hier ruht Franciscus Bulic — ein Sünder und unwürdiger Priester.“

Hinter dem Grabstein unter den Hängen des Mosorberges, die mit den Trümmern der toten Stadt Salona besät sind, legt das Meer seinen dunklen Spiegel in die Bucht der sieben Kastelle, und auf dem zitronengelben Abendhimmel ersteht der erste Stern.

„Franciscus Bulic — ein sündiger Mensch.“

Signale rufen von Nordost, wo Klis sich in die Felsen schmiegt, die alte Venezianerfestung. Im grellen Mittagslicht war sie kaum sichtbar, Stein bei Steinen: jetzt, in der Dämmerung, wird sie erst Kontur.

Es ist ja Krieg — entsinne ich mich plötzlich — und du selbst, Mensch, du kommst hierher aus tausend Gefahren, aus geborstenen Häusern, aus zermalmten Städten, aus Wegen, die im Fliegerfeuer lagen — und nun hältst du vor einem Grab aus Stein, und du vergißt dich und deine Zeit?

„...ein sündiger Mensch und unwürdiger Friester...“

Schwere Camions rattern die Straße entlang, die südwärts führt. Dann fällt auf einmal Stille über uns. Nichts regt sich mehr, kaum noch ein Vogelruf.

Ist wirklich Krieg?

Langsam steige ich bergab. Das Läuten einer kleinen Aveglocke hastet aus der Tiefe; es klingt wie: Mea culpa! Mea culpa! Mea maxima culpa!

Ja, in Wahrheit; wer von uns ist nicht Mitangeklagter am Leid der ganzen Welt? Was immer jetzt auf diesem Stern geschieht — in uns hat es begonnen, in uns allen mit dem, was wir in uns nicht auszurotten suchten, weil wir wähnten, daß wir die Herrschaft über uns in Händen hielten. Mit unseren. Fehlern, unseren Schwächen, unserer Gier und unserer. Herzens-tragheit fing es an, und nun erhebt es sich vor uns als unser Schicksal, so wie im Märchen der Scheherezade der Geist, der aus der Flasche stieg, in die er dann nicht mehr zurück zu bannen war.

Wer aber hat den Mut, das zu bekennen? Wer bricht mit den Steinlügen auf den Gräbern: Der Edelste — der Zärtlichste — der Beste — und so fort?

. Wer sagt ganz hart und offen über sich, was dieser greise Priester und Gelehrte befohlen hatte, in sein Grab zu meißeln?

Wen gibt es zwischen uns, der, selbst wenn er dachte, gut zu sein, nichts anderes verlangte als gefahrlosen Genuß? Auf wessen Kosten — wurde nie gefragt.

;,Hier ruht Franciscus Bulic, ein Sünder und unwürdiger Priester, 86 Jahre alt ...“ .

So bekennt aus granitenen Lippen dieser Tote.

So neigt er sich vor uns, aus seinem Grabe neigt er sich vor uns, für heute und für alle Ewigkeit. •

Wo bleiben wir davor und unser kleine

Einzelschicksal?

Wir Sünder--?

Wir unwürdigen Menschen--?

Aus „AI Zivilist im Balkankrieg“, Ullstein-Verlag

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!