Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

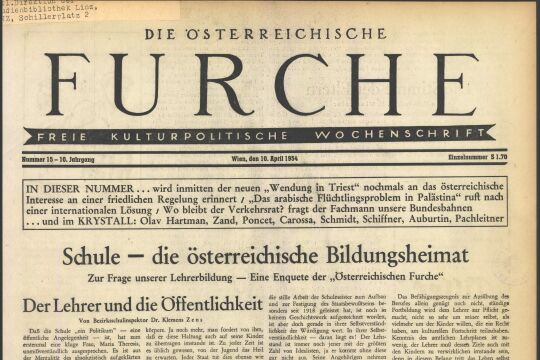

Die Angst in der Schule

Der ich in tiefster Devotion ersterbe — so unterschrieb noch der Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing seine Gesuche an Bürokraten, die diese, verläßlich wie sie sind, abwiesen, um dem Mittelmaß eine Chance zu lassen.

Vor nicht langer Zeit besuchte eine geschlossene Lizeumsklasse aus Marseille ein gleichartiges Institut in Mailand. Man tauschte Meinungen und Erfahrungen aus, trank das völkerverbindende Coca-Cola gemeinsam, schlief im Unterricht Schulter an Schulter und ging fröhlich und gefestigt wieder nach Hause.

Die Franzosen sollten ihre Erfahrung zu Papier bringen, und was dabei herauskam, war von unterschiedlicher Natur. In einem allerdings trafen sich alle Urteile. Die jungen Franzosen fanden den Umgang zwischen italienischen Professoren und deren Schülern geprägt von der vertraulichen .Anrede „Prof“. Deren Menschlichkeit und Wärme schien unvergleichlich vertrauensbildender als das „Herr Professor, Frau Professor“ und der feindlich distanzierende Ton, der sie in Gallien umgäbe.

Die Geste, sie mag wohltun, ein Zuhause ersetzen, Solidarität schaffen; aber was noch viel bedeutender ist und ironischerweise gerade bei einem Volke auffiel, das man so gerne ein wenig abfällig beurteilt, ist von nicht zu überschätzender volkswirtschaftlicher Bedeutung.

Ein Junge oder Mädchen im Entwicklungsalter ist sehr unsicher oder auf falsche Weise sicher. Der verkrampfte Umgang mit Vorgesetzten — Lehrer sind nichts anderes —, die sich auf ihr Institut, ihren Rechtsrahmen eingrenzen und sich so wenig mit ihrem Berufe identifizieren, daß sie nichts von ihrem persönlichen Leben einfließen lassen — und auch nicht zulassen, daß andere deren Persönlichkeit einbringen —, diese Nichtübereinstimmung zwischen gewähltem (falsch gewähltem, daher innerlich abgelehntem) und ausgeübtem Beruf, wird über die Etikette abgegolten.

Dies aber bedeutet nicht weniger, als daß die sensibelsten, die bildsamsten jungen Menschen zurückgestoßen, gedemütigt, ja zuweilen vernichtet werden, und daß der Staat hinfort auf sie in ausschlaggebenden Berufen verzichten muß, da sie ihre Fähigkeiten in einen zweitklassigen Beruf einzubringen durch das abgebrochene Studium genötigt sind.

Ein unmenschlicher Umgang mit Heranwachsenden fördert deren Seelenleben nicht. Ein Lehrer, der ‘nicht Herr/Dame genug ist,

auch aus dem vertraulichen „Prof“ noch liebevoll geachtet emporzuragen, ist verkümmert. Der Erzieher, der das Pflänzchen Mensch nicht er-zieht, ist eine atmende Litfaßsäule, auf der das klägliche Wissen gespeichert ist, das wie ein hohles Monument des Pensionsanspruchs umhergetragen wird.

Freilich muß dazu gesagt werden, daß gerade jene Staaten, die für alles und jedes Richtlinien, Paragraphen, Verbote und Erlasse erdenken, kein einziges Kriterium entwickelt haben, nach dem man fähige von unfähigen Pädagogen unterscheidet. Nichts ist dem Staat fremder als sein Nachwuchs und dessen Erziehung. Mut zur Bescheidenheit möchte man den allermeisten zurufen, die im Zutrauen des Schülers eine Maje-

stätsbeleidigung sehen, die sich nicht entblöden selbst arbeitenden Erwachsenen, sobald diese in ihrer Funktion als Eltern auftre- ten, mit dem innerlichen Zeremonienstab ihres Status zu drohen.

Es sollte nachdenklich machen, daß in Italien die Angst vor der Schule wenig verbreitet ist, daß die Professoren meistens das Vertrauen, nicht selten die Liebe ihrer Schüler besitzen, daß diese selbst bei spontanen Femseh- interviews mit ungewöhnlicher Sicherheit und in unverkrampfter Sprache Stellung zu nehmen verstehen, und sich in zum Teil noch sehr jungem Alter sicher und präzise auszudrücken wissen und dort, wo sie von einem Argument nichts verstehen, dies zugeben.

Die Bildung der Persönlichkeit, seit jeher ein Anliegen entwickelter Völker, wird durch einen vertrauensvollen Unterricht, in dem man die gegenseitigen Stärken und Schwächen erkennt, anerkennt, glaubhafter als durch das im Grunde abgrundtief feige Sichzurückziehen in den grauen Ring der Unpersönlichkeit. Die sogenannte Autorität, die hier so oft beschworen wird, ist nichts anderes als das institutionalisierte Grauen. Der Nichtmensch, der Untertan wird gefördert, und eine konsumkonforme fleischfressende, steuerzahlende Pflanze ist das Wunschziel dieser Erzieher.

Was soll denn ein junger Mensch, der außer seinen Entwicklungsproblemen vielleicht große Sorgen zu Hause hat, weil sich seine Eltern scheiden lassen,

weil ein Bruder stirbt, die Wohnung gekündigt oder weiß der Teufel sonst was geschieht, was soll ein solcher Mensch denn für Leistungen erbringen können, wenn jene Gesellschaft, deren Mitglied er zu werden sich anschickt, ihn in der Gestalt eines Herrn Professors - der immer gerade keine Zeit hat - an einem Scheideweg seines Lebens nicht an die Hand nimmt, sondern sich auf ein „wo kämen wir denn da hin, da könnte jeder kommen“ — zurückzieht, ja, seine Verkümmerung sogar noch als Amt ausgibt und abgesichert weiß?! Herzschläge sind keine Zeichen der Verstümmelung, nur weil sie vom Herzen der Lehrer kommen.

Es soll hier nicht den Möchtegern-Psychologen und Seelenexperimentatoren das Wort geredet werden, sondern jenen Mitmenschen, die das schwere, undankbare Opfer des Lehrberufes gewählt haben, um in diesem höchsten Amte, das ein Staat zu vergeben hat, an der Zukunft dieses Staates entscheidend mitzuwirken. Gewiß drängt sich hier die Frage nach dem Wert des Staates auf, und ob dieser zu stützen, zu erhalten sei. Aber soviel Anständigkeit soll allemal voraussetzbar sein, daß man eher den Dienst quittiert, als seine Rache an Kindern zu üben.

Jeden Tag vor dreißig Richtern zu stehen und deren sechzig Eltern im Hintergrund zu wissen, ein Programm gegen den Willen, die Nöte, Eigensinnigkeiten, Triebe der Heranwachsenden durchsetzen zu müssen, von den Behörden mittelmäßig bis schlecht bezahlt zu werden und die Früchte seiner Hingabe nie ernten zu dürfen, verlangt eine außergewöhnliche Natur.

Es gilt, geachtete, achtbare, nicht gefürchtete Lehrer zu bilden und sie so zu besolden, daß sie sich ihres Berufes nicht zu schämen haben. Sie sollen die Herren, nicht die Knechte ihres Berufes sein, aber sie sollen auch den Menschen in sich den ihnen Anvertrauten gegenüber nicht verleugnen, damit auch diese noch vor Mathematik, Geschichte und Latein lernen, Menschen zu werden. Ein Schüler, der kritisch fragt, begeht keinen Insubordinationsakt, sondern er hat bloß entweder zu wenig oder zuviel aufgepaßt. Eine indische Weisheit sagt, das Zweitkostbare sei ein guter Lehrer, und das Kostbarste ein guter Schüler.

Der Autor, österreichischer Lyriker, lebt in Mailand.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!