Kanonenbootpolitik oder Partnerschaft?

Zuerst kamen ungewohnt harte Töne aus Washington. Die Rede, in der Präsident Gerald Ford einer erschreckt aufhorchenden Welt die möglichen Folgen anhaltend hoher ölpreise, bis hin zum Krieg, vor Augen führte, fand ein vielstimmiges Echo, das in der Dritten Welt noch immer grollend nachhallt. Kern der Rede war die von Außenminister Kissinger und vom Schatzsekretär wiederholte und bekräftigte Forderung, die Erdölländcr müßten die ölpreise drastisch senken, widrigenfalls mit den schlimmsten Folgen zu rechnen sei. Der Präsident der Vereinigten Staaten sagte zwar nicht, daß die USA einen Krieg beginnen würden aber das Wort Krieg blieb im Raume stehen.

Zuerst kamen ungewohnt harte Töne aus Washington. Die Rede, in der Präsident Gerald Ford einer erschreckt aufhorchenden Welt die möglichen Folgen anhaltend hoher ölpreise, bis hin zum Krieg, vor Augen führte, fand ein vielstimmiges Echo, das in der Dritten Welt noch immer grollend nachhallt. Kern der Rede war die von Außenminister Kissinger und vom Schatzsekretär wiederholte und bekräftigte Forderung, die Erdölländcr müßten die ölpreise drastisch senken, widrigenfalls mit den schlimmsten Folgen zu rechnen sei. Der Präsident der Vereinigten Staaten sagte zwar nicht, daß die USA einen Krieg beginnen würden aber das Wort Krieg blieb im Raume stehen.

Einige Tage später kamen versöhnliche Töne aus Washington. Bei der Eröffnung der Washingtoner Währungskonferenz sprach Präsident Ford vom Geist der Zusammenarbeit, der alle Probleme zu lösen in der Lage sei.

Die Krisendiagnose ist bekannt: Nach der Ölverknappung eine Ölverteuerung, die auf der ganzen Welt zu volkswirtschaftlichen Krisen geführt hat: die Ärmeren wurden noch ärmer. Rohstoffarme Entwicklungsländer beziehungsweise Länder mit Rohstoffen, die auf dem Weltmarkt gerade nicht hoch bewertet wurden, fielen in ihrer Entwicklung zurück und haben heute geringere Chancen denn je, ihren Lebensstandard wenigstens dem der Schlußlichter der Industriegesellschaft anzugleichen. Die Industriestaaten jedoch gerieten durch die Ölverteuerung in Zahlungsbilanzdefizite, die nicht nur (was für sich allein schon schlimm genug wäre) die inflationären Entwicklungen anheizten, sondern bereits zu ersten Symptomen einer allgemeinen Krise führten.

Die Frage, die sich die Welt nun aber stellt, betrifft vor allem die Methoden künftiger Krisenbewälti- guing. Die Enquete eines der großen amerikanischen Nachrichtenmagazine hat Befürchtungen, die Vormacht des Westens könnte verdeckte oder offene Gewaltakte bereits durchaus in ihre Planspiele einbeziehen, verstärkt. Was da zutage trat, ist tatsächlich besorgniserregend. Da war die Rede von Mehrstufenplänen, die mit der Destabilisierung (wie man das seit Chile im CIA-Jargon bekanntlich nennt) beginnen und bis hin zu Truppenlandungen reichen sollten.

Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken: Jeder weiß, daß nicht nur Generalstäbe, sondern auch und erst recht Geheimdienste, die nicht nur Nachrichten sammeln, sondern auch „Neuigkeiten” produzieren, wie etwa die CIA, alle Eventualitäten ins Auge fassen, selbst absurdeste Aufmarschpläne auf dem Papier fertigstellen — was dann geschieht, entscheiden die höchsten politischen Instanzen. Anderseits aber entwik- keln solche Planungen mitunter eine fatale Eigendynamik — vor allem dann, wenn sie im richtigen, und das ist allemal der falsche, Moment aus dem Ärmel gezaubert werden. Und die CIA hat zwischen Athen und Santiago mehrfach ihre angsteinflö- ßende Visitenkarte abgegeben.

Nicht moralische Hemmungen lassen eine direkte amerikanische Intervention in erdölproduzierenden Araberstaaten unwahrscheinlich erscheinen. Der stärkste Garant, den es für die Unabhängigkeit militärisch schwacher Erdölstaaten heute gibt, ist die Rivalität beziehungsweise das heikle Gleichgewicht zwischen den Supermächten. Anderseits hat gerade die Ölpreissteigerung mit der in ihrem Gefolge eingetretenen weltpolitischen Aufwertung militärisch schwacher, wirtschaftlich aber erstarkender Erdölstaaten den labilen Modus vivendi der Großmächte in Frage gestellt. Es ist nun die Frage, wo die Vernunft von in ihrem wirtschaftlichen Lebensnerv bedrohten Großmächten ihre Grenze hat, wo Kanonenbootpolitik mit allen ihren Risken wieder ins Auge gefaßt werden könnte.

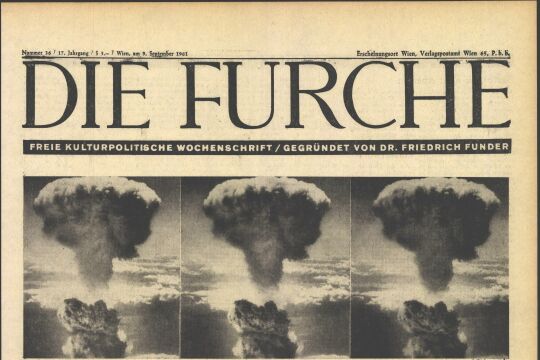

Die Verschiebung der Machtgleichgewichte zwischen großen, mittleren und selbst kleinen Mächten ist heute im engsten Zusammenhang mit Verfügbarkeit von Atomwaffen für mittlere und kleine Mächte zu sehen.

Die Rede des Präsidenten Ford über die Notwendigkeit, die ölpreise Zu senken, wurde van den Adressaten als Kanonenbootrede verstanden. Obwohl der Indienbesuch des Schah zu diesem Zeitpunkt längst fixiert war, war er eine Antwort an Präsident Ford. Bekanntlich bot Indien Persien, als Gegenleistung für Öllieferungen und petrochemi- sche Investitionen in Indien, atomares Know-how ah. Hier enthüllt der „friedliche” indische Atomversuch eine neue Dimension: Indien, das keine Rohstoffe und nur wenige weit- oder auch nur asienmarktgerechte Industrieprodukte anzubieten, aber einen gewaltigen Importbedarf vor allem an öl hat, scheint sich als atomarer Know-how-Lieferant für Mittel- und Kleinmächte, die sich als Opfer des Atomsperrvertrages fühlen, zu profilieren. Atomares Know-how, Know-how in jenem trüben Überschneidungsgebiet, wo man zwar noch von friedlichen Zwecken reden, jederzeit aber auch schon militärische Zwecke verfolgen kann, ist heute ein Produkt, das im Wert sehr hoch angesetzt werden kann.

Indien hat minderrangigen Mächten mit diesbezüglichem Bedarf um so mehr zu bieten, als Indiens atomare Technologie für solche Mächte erschwinglicher und darum attraktiver sein dürfte als die der Großen. Wenn die indischen Beteuerungen stimmen, war die indische Atom-,.Bombe” (die ja angeblich keine war) sagenhaft billig. Diese Billigkeit zu betonen, hat für Indien doppelten Nutzen: Der Vorwurf, Riesenbeträge zu verschwenden, obwohl die eigene Bevölkerung hungert, wird auf diese Weise entkräftet und gleichzeitig eine Atom-Möchte- gerne magisch anziehende Werbebotschaft in die Welt hinausposaunt.

Nach der Lage der Dinge gibt es heute, ob es die Großmächte und ob wir alle es gerne sehen oder nicht, keine Möglichkeiten mehr, die Verbreitung der Atombombe unter mittleren und kleinen Mächten zu verhindern. Die Zahl der Länder, die entweder Atombomben haben oder innerhalb kürzester Zeit zusammensetzen können, wird in wenigen Jahren in die Dutzende gehen. Dabei ist zu bedenken, daß die Technologie der Trägerwaffen jener der eigentlichen Atomsprengkörper längst davongelaufen ist — wer die wenigen Kilogramm spaltbaren Materials der sogenannten kritischen Masse hat und schnell genug so zusammenballen kann, daß sie als Atompilz in die Luft fliegen, hat noch lange keine Trägerwaffen. Er muß sich auf Flugzeuge verfassen. Immerhin: Lokale Atomkriege, die seit vielen Jahren als Zukunftsmöglichkeit an die Wand gemalt wurden, sind nun reale, gegenwärtige Möglichkeit geworden. Oder werden es in kürzester Zeit sein.

Fragt sich, ob der Besitz der Atombombe, immer auch mit jenem in der Theorie der Optimisten offenbar automatisch, auf irgendeine magische Art und Weise einsetzenden Erkenntnisakt (um nicht von einer moralischen Sofortreifung zu sprechen) verbunden ist, der dazu führt, daß jemand, der die Atombombe hat, sofort auch einsichtig genug ist, sie nie und nimmer zu verwenden. ■Hier fehlt noch jede Erfahrung. Und wir werden hoffentlich niemals die gegenteilige machen. Aber können wir, uns darauf verlassen?

Die Welt der kommenden Jahrzehnte: Im günstigsten Falle eine Welt bewaffneter Riesen und, Zwerge, deren jeder, ob Riese oder Zwerg, so gefährlich ist, daß jeder den anderen ungeschoren läßt. In dieser Welt kann man vielleicht noch mit Kanonenbooten drohen, aber nicht mehr agieren. Man sollte kein Land, das sich heute Atombomben zulegt, automatisch aggressiver Absichten verdächtigen — auch die

Angst vor Überfällen und der Wunsch, sich zu sichern, kann Motiv dafür sein, in den Klub derer einzutreten, die ihre Sicherheit der Bombe anvertrauen. Für ein Land wie Israel müßte es zum Beispiel höchst ungemütlich sein, mit atombewaffneten Araberstaaten zusammenzuleben, aber auch eine persische Atombombe könnte für den einen oder anderen benachbarten Ölköoig Grund genug sein, erst dann wieder Schlaf zu finden, wenn er die Waffe des Jahrhunderts ebenfalls hat. Und sei es auch nur für die Drohung, sich und seine Ölquellen in die Luft zu sprengen, sollte eine Aggression von welcher Seite auch immer erfolgen.

Präsident Ford sprach nicht nur von Kriegen als möglicher Folge hoher ölpreise, sondern auch von Hungersnöten. Und ließ bekanntlich auch demonstrative Taten folgen, als er Getreidelieferungen in die Sowjetunion (die den aus den USA bezogenen Weizen gern als Lohn für

Wohlverhalten unter den Hungernden in ihrem Einflußgebiet verteilt) stoppte. Ob es aber wirklich möglich ist, die Ölländer über verweigerte Nahrungsmittellieferungen in die Knie zu zwingen? Dazu dürfte ihre wirtschaftliche Macht heute zu groß sein. Wer mit solchen Gedanken spielt, sollte nicht übersehen, daß sie vielleicht noch keine Atombomben haben, dafür aber eine Waffe, mit der sie das wirtschaftliche System der westlichen Industriestaaten ebenso wirkungsvoll in die Luft sprengen können: Ihre Dollarguthaben bei den europäischen und mittlerweile auch amerikanischen Banken. Ganz abgesehen von den Ölquellen.

Zwar sind in der Frage der ölpreise die Förderländer selbst uneins. Während etwa Saudi-Arabien heute durchaus bereit zu sein scheint, bei einer allgemeinen Rückbildung der ölpreise mitzuziehen, ist der Schah von Persien, der innerhalb kürzester Zeit zum bestgehaßten ausländischen Staatsoberhaupt in den USA wurde, ein Vorkämpfer hoher und höchster ölpreise. Beide Haltungen spiegeln die Interessen der betreffenden Länder. Der Schah will- innerhalb weniger Jahre soviel öl wie möglich verkaufen und damit eine vom öl unabhängige, hochentwickelte Volkswirtschaft aufbauen. Das dünn besiedelte Saudi-Arabien hingegen ist längst nicht mehr in der Lage, seine öleiimkünfte im eigenen Land zu investieren und will daher alles tun, um ein langfristiges Ölgeschäft zu sichern. Was gleichbedeutend ist mit ölpreisen, die die Verbraucherländer nicht zwingen, sich mit allen Kräften auf neue Energiequellen umzustellen.

So oder so: Die ölverbraucherlän- der, und auch die USA, sollten längst erkannt haben, daß die

Souveränität kleiner Staaten heute so unantastbar ist wie die großer und daß man die Ölländer nicht zu jener Politik zwingen kann, die Europa oder den USA von ihrem Standpunkt aus verantwortungsbewußt erscheint. Ob es uns recht ist oder nicht: Die „ungerechte” Verteilung der Ölvorkommen auf dieser Erde muß leider und wird tiefgehende weltpolitische Machtverschiebungen zur Folge haben. Ein, „Moralisieren gegen die Ölscheichs” ist um so aussichtsloser, als diese sich auf Jahrzehnte einer zumindest ebenso unmoralischen Ausbeutung berufen können, in denen jene, die sich heute benachteiligt fühlen, alle Rechte hatten und davon ziemlich skrupellos Gebrauch machten.

Eine auf das öl angewiesene Industriegesellschaft wird vor allem lernen müssen, daß der Zwang, zwecks Vermeidung einer Wirtschaftskrise Devisen zu sparen, härter sein kann als die im vergangenen Winter erlebte Ölknappheit. Heute können die Industriestaaten öl kaufen, soviel sie wollen. Die ölpreise aber zwangen etwa in den letzten Tagen Frankreich zu Gesetzen, die unter anderem jederzeit die Verhängung neuer Rationierungsvorschriften ermöglichen. Autolose Tage, autolose Sonntage, Mengenrationierungen — alle diese Dinge kommen auf uns zu, wenn wir nicht wollen, daß statt ihrer eine Wirtschaftskrise auf uns zukommt. Für Österreich heißt das, alles das ins Auge zu fassen, worum wir uns im vergangenen Winter gerade noch gedrückt haben.

Eine auf das öl angewiesene Industriegesellschaft wird aber ferner lernen müssen, daß ein Mangel an Energie zwangsläufig einen Verzicht auf Wachstumsraten, zur Folge haben muß. Es ist nicht selbstverständlich, daß unser Lebensstandard unablässig steigt — denn Lebensstandard ist ja nur ein anderes Wort für Verbrauch. Die sozialen Kämpfe der Zukunft werden Umverteilungskämpfe sein; Lohnforderungen, die nur über höhere Preise finanziert werden können, dürften eines nahen Tages kaum mehr möglich sein. Selbst echte volkswirtschaftliche Schrumpfungsprozesse wären hinzunehmen — fragt sich nur, ob es heute Rezepte gibt, sie ohne Massenarbeitslosigkeit und Weltwirtschaftskrise einzuleiten. Modelle für einen solchen Vorgang sollten entwickelt werden. Er wäre (jenseits aller Notwendigkeit) auch wünschenswert, denn ein wachsendes Ungleichgewicht zwischen denen, die immer mehr verbrauchen, und denen, die immer mehr hungern, würde der Welt in einigen Jahrzehnten soziale Krisen bescheren, von denen man sich heute kaum noch eine Vorstellung machen kann.

Da keine Industriegesellschaft mehr ohne öl existieren kann, werden die Guthaben der ölproduzen- ten immer größer werden. Ihre Absorption ist nur über Investitionen möglich, die den Ölstaaten in den Industrieländern eines Tages eine Machtstellung sichern werden, wie sie etwa das aggressive, europäische Investitionsmöglichkeiten suchende amerikanische Kapital bislang hatte. Es wird kaum zu vermeiden sein, daß die „Ölscheichs” (oder die „Ölpräsidenten”) zu Mitbesitzern von Industrien werden, die in wachsendem Maß ihre direkten oder indirekten Schuldner sind.

Ein Prozeß, der etliche Jahre lang immer stärker werden wird. Und da die neuen Technologien, die neuen Energiequellen, die an die Stelle des Erdöls treten sollen, nur mit gewaltigen Investitionsmitteln erschlossen werden können, dürfte es kaum aus- bleiben, daß das „fluktuierende ölkapital” hier eine Anlagemöglichkeit sucht — womit die heutigen Ölförderländer einen guten Teil ihrer Machtstellung in eine eventuelle „Nach-Öl-Industriewelt” hinüberretten könnten.

Es ist längst nicht zuletzt ihr Interesse, daß die Volkswirtschaften, die ihr öl verbrauchen, nicht zusammenbrechen und auch an der Vermeidung einer Weltwährungskrise sind nicht zuletzt sie interessiert. Aber auch sie sind der neuen Rolle, die ihnen hier ziemlich plötzlich zufiel, noch keineswegs gewachsen. Wir sollten sie als Partner sehen. Für uns hat die Partnerschaft zweifellos befremdende Aspekte. Aber sie bleibt uns nicht erspart.