Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Zins-Differenzen

Gebannt starren die Wirtschaftspolitiker und Financiers der Welt in diesen Wochen nach den USA, wo ein mehr oder weniger stummer, aber umso zäherer Kampf um die weitere Linie der Wirtschaftspolitik tobt. Wie Kaninchen und Schlange belauern sich Präsident George Bush und der Vorsitzende der US-Noten- bank, Alan Greenspan. Die schütz- und zahnlosen europäischen Zuschauer zittern heftig mit, denn wer von den beiden sich durchsetzen wird, berührt auch sie in hohem Maße.

Es handelt sich bei diesem Streit keineswegs um eine grundsätzliche Auseinandersetzung zwischen nationalökonomischen Schulen. Schließlich stehen beide Protagonisten als Republikaner in der Tradition der Reaganomics. Es geht vielmehr um die Einschätzung der gegenwärtigen konjunkturellen Lage in den USA, um die Möglichkeit des Einlösens gewisser Versprechungen, die wahlkampfbedingt abgegeben wurden, und welchen Kurs die Geld- und Zinspolitik daher nehmen soll.

Bush ist angetreten mit dem Versprechen, das zu bewerkstelligen, woran schon seine Vorgänger gescheitert waren, nämlich die Sanierung des Haushaltsdefizits.

Die meisten Möglichkeiten zur Lösung dieser Aufgabe hat sich der neue Präsident aber verbaut: Steuererhöhungen sind ausgeschlossen, weil der Glaube an die segensreiche Wirkung von Reagans steuermindernden Reformen geradezu zum Dogma geworden ist. Im Sozialbereich sind die Spielräume für Ausgabensenkungen ohnehin schon weitgehend ausgeschöpft, und an einer drastischen Senkung des Militärhaushalts haben sich schon andere die Zähne ausgebissen. Auch auf der Ausgabenseite ist daher kaum etwas zu holen.

Bleibt Bush also nur eine einzige Karte, auf die er setzen kann und muß: nämlich die Hoffnung auf eine starke Konjunktur. Umsätze und Einkommen würden rascher steigen, die Steuereinnahmen zunehmen. Ein diesbezüglicher Erfolg im ersten Jahr der Amtszeit wäre politisch zweifellos sehr brauchbar. Klar also, daß Bush für anhaltendes Wachstum und niedrigere Kreditzinsen trommelt; eventuelle Inflationszeichen im Zuge einer boomenden Konjunktur nimmt er dabei offensichtlich nicht so ernst.

Damit liegt er aber eindeutig auf Konfrontationskurs mit Alan Greenspan, dem obersten Währungshüter. Für ihn ist das Achten auf die Preisstabilität die Pflicht,

die ihm sein Amt auferlegt. Bushs Agieren im Spannungsfeld von Wirtschaftswachstum, Budgetdefizit und Inflation erscheint ihm zu sorglos. Er will sich später nicht vorwerfen lassen, zu spät oder gar nicht vor den inflationären Gefahren einer ungebremsten Konjunktur und vor dem Entstehen einer neuen Inflationsmentalität gewarnt zu haben. Der Notenbankchef setzt daher ganz im Gegensatz zu Bush auf hohe Zinsen und damit auf eine Zügelung der Konjunktur.

Im Augenblick scheint er einen Erfolg gebucht zu haben: Unter dem Eindruck einer auf 4,7 Prozent beschleunigten Inflation im Jänner verfügte Greenspan per 24. Februar eine Erhöhung des Diskontsatzes - eine Art Basiszinssatz für die Wirtschaft -, einen halben Prozentpunkt auf sieben Prozent. Bush mußte es hinnehmen, doch hegen Beobachter keinen Zweifel, daß in der Folge massiver Druck auf die Notenbank ausgeübt wird, weitere Zinssteigerungen zu unterlassen.

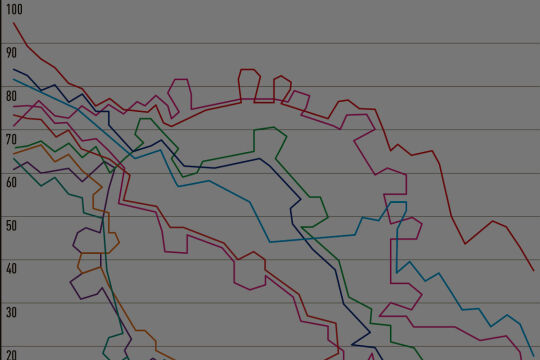

Die genannte Diskontsatzerhöhung beziehungsweise schon die lange zuvor gehegten Befürchtungen einer solchen haben aber schon Konsequenzen. Die Börsen- und Finanzmärkte zeigen sich anhaltend nervös. Zusammen mit der allgemeinen Unsicherheit über den weiteren US- Kurs reichte es jedenfalls aus, um an den Aktienbörsen der Welt die Kurse fallen zu lassen.

Ängste in Europa, die in dieser Entwicklung Parallelen zur Situation vom Oktober 1987 sehen, als nach einem Zinswettlauf zwischen den amerikanischen und den europäischen Notenbanken die Börsen kollabierten, mögen übertrieben sein. Offenkundig ist jedoch, daß die amerikanischen Zinserhöhungen in Europa bis zu einem gewissen Grad nachvollzogen werden müssen, will man den Abstrom von Kapital zu den höheren US-Zinsen und damit ein Austrocknen der heimischen Geld- und Kapitalmärkte verhindern.

Zwar hat man es in der Deutschen Bundesbank letzten Donnerstag vermieden, die Diskont- satzerhcfhung der Amerikaner nachzuvollziehen, um keinen Hinweis auf eine neuerliche aufwärtsgerichtete Zinsspirale zu geben. Die Zinserhöhung kommt jedoch durch die Hintertür über den Zusammenhang der internationalen Geld- und Kapitalmärkte nach Europa und droht auch hier die Konjunktur zu beschädigen.

Muß man bei diesen Perspektiven als Folge von Greenspans Kurs hoffen, daß sich Bushs Politik durchsetzt? Auf kurze Sicht vielleicht, auf längere Sicht ist auch Bushs Linie nicht unproblematisch. Sie birgt die Gefahr in sich, daß die Leistungsbilanz der USA stark defizitär bleibt, der Dollar zur Schwäche neigt, und tatsächlich inflationäre Impulse von den Vereinigten Staaten auf die Weltwirtschaft ausgehen — Auswirkungen, die für die Konjunktur gleichfalls nicht günstig wären.

Der Autor ist volkswirtschaftlicher Experte in der Nationalbank.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!