Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

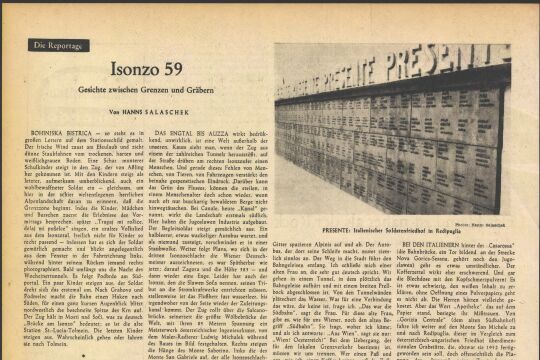

Italiens Selbstverstümmelung

Die Italiener verlieren eines ihrer letzten Paradiese und wissen es nicht. Die Salviati, toskanische Herzöge, haben den Versuchungen der Spekulation nicht standzuhalten vermocht und Hand an das 2500 Hektar große Stück Waldland gelegt, das als „Macchia Migliarino“ bekannt und das einzige Stück unberührter Natur an der ganzen toskanischen Küste ist. Nördlich davon liegt Versilia, deren Hauptorte Viareggio, Forte dei Marmi, Marina di Massa ohne Unterbrechung ineinander übergehen, ein endloses Konglomerat von Betonwürfeln der Hotels und Pensionen, von Badehütten und Abfallkörben;, südlich davjjn liegt das Landgut San Rossore, das dem Staatspräsidenten zur Verfügung steht und für das PuHikutn versperrt bleibt. Von der Macchia Migliarino haben die Salviati zunächst einmal ein 230 Hektar großes Stück an den „Hauptparzel-lierer Italiens“, den Florentiner Grundstückmakler und Immobilienhändler Valdemaro Barbetta, verkauft, für 2,3 Milliarden Lire, die sicherlich reichlich Früchte tragen werden. Denn zwischen den feierlichen, säkularen Schirmföhren, die der Axt der Holzfäller aussparen wird, damit sie als Garnierung von Vorgärten dienen, werden mindestens 600 Villen entstehen, wo jetzt das Geräusch der Brandung gedämpft in den dichten Pinienwald dringt, werden die Motoren der Sportwagen aufheulen und die Lambrettas knattern, es entstehen Benzinstationen und „Bars“ mit Juke boxes: vorbei der geheimnisvolle Duft unter den Steineichen, der Geruch nach Wacholder und der immergrünen Mittelmeerflora, zwischen der sich heute noch Wildschweine, Fasane und Wildtauben tummeln, und wo die Vogelwelt ihre letzte Zufluchtsstätte gefunden hat. .

Niemand hat etwas gegen das Ende des Paradieses einzuwenden, weder das Denkmalamt in Pisa noch das Unterrichtsministerium und natürlich schon gar nicht die Gemeinden, welche die Ankunft steuerzahlender Villenbesitzer kaum erwarten können. Der Präfekt der Provinz hat seine Unterschrift unter den Akt gesetzt und dann seine Koffer gepackt, weil er nach einer anderen Provinz versetzt worden ist.

Die Salviati und Barbetta haben alle Hürden mit wunderbarer Leichtigkeit genommen, wie es immer der Fall ist, wenn Milliarden auf dem Spiel stehen, während einer, der dem Kamin auf seinem Dach eine andere Form geben will oder eine Pinie in seinem Garten fällen möchte, die ganze Strenge des Gesetzes zu spüren bekommt. Niemand ist in den Sinn gekommen, daß man den letzten unberührten, ursprünglichen Pinienwald auch in ein Naturschutzgebiet verwandeln könnte.

Mit Recht haben die Verfasser der italienischen Konstitution den Schutz des Landschaftsbildes, zu dem auch di Städte gehören, dem Staat zur Pflichl gemacht und zum Staatsgrundgesets erhoben. Es heißt im Artikel 9 der Verfassung: „Die Republik schützt die Landschaft und das historischkünstlerische Erbe der Nation.“ Wie wenig die Republik ihre Pflicht erfüllt, sieht jeder Tourist auf Schritt und Tritt. Er fährt durch ein Spalier von Reklameschildern längs den Straßen, und statt eines Ausblicks auf das Meer, den See, den Gebirgszug hat er einen auf Rasierklingen, Pneumatiks und Superbenzin. Es gibt nur eine Ausnahme, die Provinz Bozen, denn hier ist der Landschaftsschutz Provinzsache, wird also ernst genommen.Seit dem Kriegsende hat Italien ein enormes Vermögen verloren durcb Zerstörung von Landschaften und Vergeudung des, historisch-künstlerischer Erbes- in seinen Städten; nur diGröße dieses Erbes und die sukzessive Verschwendung haben bewirkt, daf der Verlust den Italienern nicht ah Schrecken in alle Glieder gefahren ist

Machen wir nur einen kurzen Überschlag: Die ligurische Küste zwischen Genua und Ventimiglia wird aus unerklärlichen Gründen in den Fremdenverkehrsprospekten immer noch „Ri-viera der Blumen“ genannt, wo si viel treffender „Betonriviera“ heißen müßte. Die „Betonitis“ ist eine fieberhafte Erkrankung und nicht auf die Riviera beschränkt, hier aber hat sie ihren Paroxismus erreicht. Das Vordringen des Zements geht mit dem Haß gegen alles einher, was die Natur hat wachsen lassen, voran die Bäume. Das Grün der Vegetation weicht dem klatschigen Weiß der Hauswände, daß einem die Augen schmerzen. Die neuen Stadtviertel von San Remo, Alassio, Santa Margherita könnten irgendwo im Vorderen Orient zwischen Tripolis und Beirut stehen. Nicht besser ist die Situation im Süden. Der Hügel des Posillipo in Neapel ist zur Gänze verbaut, kaum hat sich dort eine Pinie gerettet, und kaum gibt es zwischen den wie in der Kasba zusammengerückten Häusern einen freien Durchblick zum Meer. Aber immer noch steht der Hügel in den Reiseführern mit einem Sternchen versehen. Die Zeitungen ganz Italiens haben dem seinerzeitigen Unterrichtsminister -Bosco Beifall gezollt, weil er den Bau zweier Restaurants an der Uferstraße von Mergellina in Neapel einstellen ließ, die die Sicht auf den Golf genommen hätten. Aber wer hatte dde Bewilligung zu diesem Bau-gegeben?

In Capri ist die Situation womöglich noch schlimmer. Die Insel Axel Munthes ist nicht einmal mehr als Erinnerung vorhanden. Die merkwürdige Vorstellung, daß Touristenströfne in jeden Winkel der Insel geleitet werden müßten und dazu breite Asphaltstraßen notwendig sind, bis zui Punta Carena, zur Torre Damecuta, zur Blauen Grotte hinab, hat ein „verbrecherisches Projekt“ des Bürgermeisters von Anacapri zur Folge: noch mehr Hotels, Parkplätze für tausend Automobile, Nachtlokale, Dan-cings, Badeanstalten, alles das soll die Insel „valorisieren“ und Geld, Geld, Geld bringen. Zur Villa des Kaisers Tiberius muß eine Prachtstraße hinaufführen, denn wo es keine Autostraße gibt, kommen auch keine Touristen mehr hin. Für Spaziergänger gibt es in Capri keinen Platz mehr. Niemand ist das Beispiel von Zermatt in der Schweiz eingefallen, wo ein Autover-bot gerade jenen qualifizierten Fremdenverkehr gefördert hat, den sich Capri wünscht.

Ein „verbrecherisches Projekt“, um mit Paolo Monelli zu sprechen, ist auch drüben in Ischia in Ausführung. An der Westseite der Insel dehnt sich der lange Strand von Citara aus, einst der Venus Citarea geweiht. Die heißen Quellen vulkanischen Ursprungs dort haben bisher allen zur freien Benützung zur Verfügung gestanden, die Touristen wühlten sich in den rauchenden, heißen Sand, die Bauern benützten das Wasser, um ihre üppigen Weingärten damit zu besprengen. Die Quellen hatten einmal einem Priester gehört, der sie der Pfarre vererbte, unter der Bedingung, daß bis zum letzten Tag für ihn gebetet werde. Die Pfarre verkaufte die Quellen aber an eine neapolitanische Elektrizitätsgesellschaft, die dort nach vulkanischem Dampf bohrte, um Strom zu erzeugen. Die technischen Schwierigkeiten ließen sich jedoch nicht überwinden, und die Bohrstelle wurde wie-

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!