Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Angst vor der Realität des Augenblicks

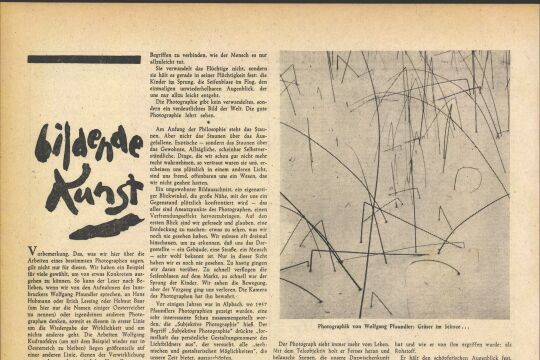

Ein großer hölzerner Kasten, der Mann dahinter verbirgt sich unter einem schwarzen Tuch. Ein gläsernes Auge starrt dir ins Gesicht. Dann - ein Knall, ein gleißend heller Blitz, Rauch umhüllt den Mann, der das Auge auf dich gerichtet hat.

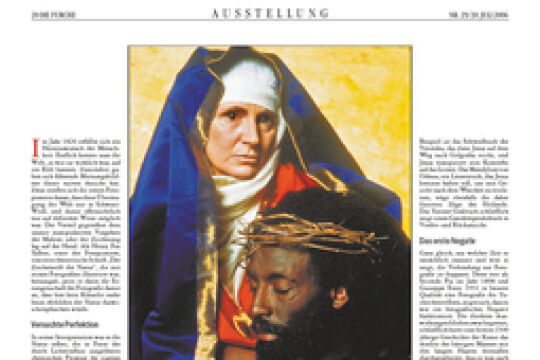

Die Entdeckung der Fotografie, die Tatsache, daß .Abbilder der Natur" entstanden, wie durch Zauberhand identisch mit dem, was das Auge erfassen konnte, grenzte für viele Menschen ans Wunderbare. Oder sie hatten Angst: Dieser Kasten, er raube ihre Seele. Wie sonst hätte es sein können, daß jemand ihr Gesicht gefangen nehmen könnte in einer metallenen Platte.

Die ersten Fotografien, nach dem Erfinder Louis J. M. Daguerre benannte Daguerreotypien, hatten etwas Geheimnisvolles. Direkt auf der belichteten, entwickelten und fixierten Metallplatte entstand ein Positiv. Nur sichtbar unter einem bestimmten Einfallswinkel des Lichts und ein Unikat, es konnte nicht vervielfältigt werden. Hielt man das Bild falsch, zeigte sich allein die leere spiegelnde Oberfläche einer Metallplatte.

Niemand hat mehr Angst, seine Seele zu verlieren, in einer Welt, in der Fotografie zur Alltäglichkeit geworden ist. Und doch liegt Wahrheit in dieser ursprünglichen Furcht: Fotos liefern Beweismaterial. Etwas, wovon wir gehört haben, woran wir gezweifelt haben, scheint bestätigt, wenn man uns eine Fotografie davon zeigt.

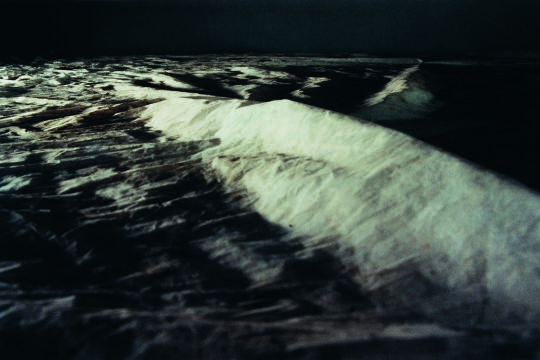

Sicher - jener Ausschnitt aus der Realität, den der fotochemische Prozeß festhält, ist als Ausschnitt ein zumindest schwer bestechliches Spiegelbild. Erst die Interpretation des Betrachters, sein Schluß auf eine umfassende Wirklichkeit, gibt der Emotion des abgebildeten Subjekts recht: Der Angst vor der Realität des Augenblicks. Die Angst, falsch fotografiert zu werden - wie schau ich nur aus auf dem Foto - oder in der falschen Situation - oder im gefährlich falschen Zusammenhang.

Seit ihrer Verwendung bei der mörderischen Razzia auf die Pariser Kommunarden im Juni 1871 wurden Fotografien zum Werkzeug moderner Staaten bei der Überwachung einer zunehmend mobilen Bevölkerung. Oder die Kamera dient der Rechtfertigung: Ein Bild gilt als unwiderlegbarer Beweis dafür, daß ein bestimmtes Ereignis sich tatsächlich so abgespielt hat. Es mag verzerren, aber immer besteht Grund zur Annahme, daß etwas existiert - oder existiert hat -, das dem Abbild gleicht. Was auf dem Bild nicht zu sehen ist, wird nicht in die Beurteilung miteinbezogen.

1878 wurden von Charles Bennett entwickelte Bromsilber-Gelatineplatten auf den Markt gebracht - sekundenlange Belichtungszeiten konnten auf eine Fünfundzwanzigstel Sekunde reduziert werden. Damit wurde die Zeit neben dem Bildausschnitt zu jenem Faktor, der dem fotografierten Subjekt gänzlich die Kontrolle entzog: Ein kurzer, nicht mehr faßbarer Augenblick beweist die Realität eines ganzen Handlungsablaufs, einer komplexen Situation: Der falsche Kuß am falschen Ort gegenüber der falschen Person. Dabei war alles ganz harmlos.

Die Fotografie scheint eine unschuldigere und deshalb genauere Beziehung zur sichtbaren Realität zu haben als andere bildhafte Darstellungen. Virtuosen der Kamera wie Alfred Stieglitz oder Paul Strand wollten immer in erster Linie etwas „da draußen" zeigen. Genau wie der Besitzer der Polaroid-Kamera, der sich seine Notizen macht, oder wie der Knipser mit seiner Vollautomatik-Box, für den Schnappschüsse Souvenirs aus dem Leben sind.

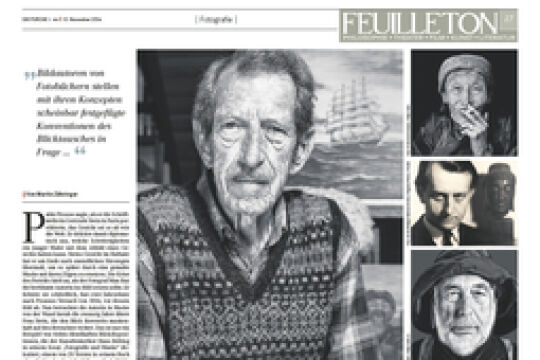

Während ein Gemälde oder eine Prosaschilderung nie als etwas anderes gesehen werden als eine persönliche Interpretation des Menschen dahinter, wird eine Fotografie als Spiegelbild der Realität begriffen. Die , .Farm Security Administration" führte Ende der dreißiger Jahre ein berühmt gewordenes fotografisches Projekt durch, das die Armut der Kleinpächter in den Südstaaten der USA beweisen sollte. Hervorragende Fotografen wie Walker Evans, Dorothea Lange, Ben Shan und Rüssel Lee machten Dutzende Porträtaufnahmen von Kleinpächtern - bis sie überzeugt waren, jenen Gesichtsausdruck, der ihren eigenen Vorstellungen von Armut und Ausbeutung, von Licht, Struktur und geometrischem Maß entsprach, auf Film festgehalten zu haben. Selbst wenn ein Fotograf es als seine Hauptaufgabe sieht, die Realität festzuhalten, bleibt das Bild doch seinen stummen Befehlen des Geschmacks und Gewissens ausgesetzt.

Dokumentaraufnahmen, Ansichtskarten, Prospekte und Erinnerungsfotos, sie zeigen eine subjektive Welt. „Auf dem Foto war der Ort viel schöner." Das Bild dokumentiert nicht die ganze Wirklichkeit, sondern nur die Wirklichkeit jenes Ausschnitts und jenes Sekundenbruchteils, den der Mensch hinter der Kamera von ihr festgehalten hat.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!