Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

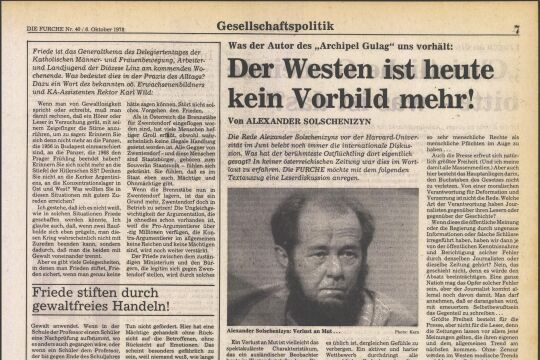

„Solschenizyn übertreibt“

Solchenizyn übertreibt. Die Attitüde des Propheten gefällt nicht jedem. Ratschläge zur Tagespolitik sind verfänglich: Uber manchem scheiden sich die Geister (Vietnam), anderes klingt schlicht naiv (KSZE). Schimpfen auf die Presse schließlich ist der sicherste Weg, sich eine schlechte Presse zu verschaffen.

Bedingungslosen Applaus findet Solschenizyn eigentlich nur noch auf der Seite eher unpolitischer Konservativer, die ihre dunkelsten Ahnungen artikuliert finden. Ansonsten trifft man auf kaum mehr als höfliches Interesse an den Äußerungen des Nobelpreisträgers und berühmten Dissidenten, der das unbestreitbare Verdienst hat, der westlichen Welt durch „Archipel Gulag“ ein -negatives - Identifikationsmerkmal geliefert zu haben.

Das sich verfestigende Image darf nicht den Blick verstellen auf das, was Solschenizyn zu sagen hat, etwa in der großen Rede, die er am 8. Juni zum Abschluß des akademischen Jahres in Harvard gehalten hat.

Im Mittelpunkt seiner Analyse steht das Verdikt gegenüber der juristischen Gesellschaft: ,,Als einer, der sein ganzes Leben unter dem Kommunismus verbracht hat, sage ich euch: Schrecklich ist jene Gesellschaft, in welcher überhaupt keine unparteiischen Waagen bestehen. Aber eine Gesellschaft, in welcher keine anderen Waagen bestehen als die juridischen, ist auch wenig menschenwürdig.“

Zuviel Formalrecht

In der Tat hat die rechtliche Bewertung zwischenmenschlicher Beziehungen im Wirtschaftsleben, am Arbeitsplatz unter Nachbarn und sogar innerhalb der Familie andere Kategorien allmählich zurückgedrängt. Viel zu viel wird ausschließlich als Rechtsfrage angesehen. • Um das Verhältnis des Bürgers zum Staat ist es nicht besser bestellt.. Staatliche und kommunale Verwaltung ist zum Vorschriftenvollzug geworden. Anstatt zu verantwortungsbewußtem, problembezogenem Handeln zu ermächtigen, sind Vorentscheidungen zu rekonstruieren, die in unendlich vielen Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien enthalten sind. Nicht ein selbstbewußtes Vertrauen auf den gesunden Menschenverstand, sondern das Blättern in Vorschriftensammlungen kennzeichnet den Verwaltungsbeamten. Fast ist man überrascht, daß meist doch noch brauchbare Lösungen gefunden werden.

Angesichts unserer äußerst differenzierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wäre freilich eine Rückkehr zur Dorflindenjustiz wenig angebracht. Rechtliche Normierung ist heute mehr denn je geboten. Dennoch kann man sich mit Solschenizyn fragen, ob die Häufung rechtlicher Regelungen nicht überhand genommen hat, zumal die mit der Häufung einhergehende Kompliziertheit eine alte Qualität des Rechts, nämlich diejenige der Berechenbarkeit, zu beeinträchtigen droht.

Solschenizyns Kritik geht weiter. Sie richtet sich nicht nur gegen das Ausmaß, sondern auch gegen den Inhalt rechtlicher Normierungen. Die Rechte des einzelnen seien „bis ins Extrem“ ausgedehnt. Die „destruktive Freiheit“ habe den „allergrößten Raum“ erhalten.

Als Beispiel nennt er Züge der permissiven Gesellschaft, wie „Filme mit Pornographie, Verbrechen und Teufelsspuk“. Solschenizyn will nun nicht durch den Erlaß neuer, zusätzlicher Rechtsnormen helfen. Vielmehr fordert er „freiwillige Selbstbeschränkung“, „moralische Erhebung“ und „Verantwortung vor Gott und der Gesellschaft“.

Aus staatstheoretischer Sicht - nur insoweit können wir Stellung nehmen - erscheint uns wichtig, daß es Solschenizyn nicht bei einem Wettbewerb unterschiedlicher moralischer Ideen bewenden lassen will, sondern glaubt, daß seinem Ethos, seiner Unterscheidung zwischen Gut und Böse, eine systemtragende Bedeutung zukommen müsse.

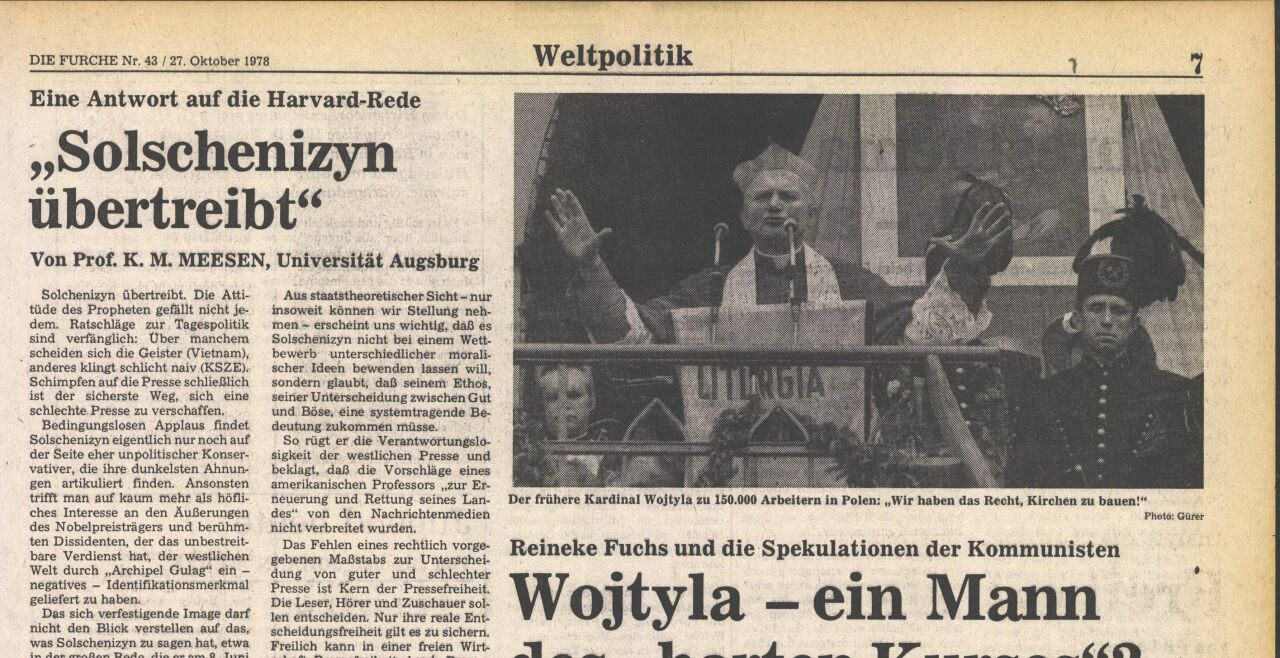

So rügt er die Verantwortungslosigkeit der westlichen Presse und beklagt, daß die Vorschläge eines amerikanischen Professors „zur Erneuerung und Rettung seines Landes“ von den Nachrichtenmedien nicht verbreitet wurden.

Das Fehlen eines rechtlich vorgegebenen Maßstabs zur Unterscheidung von guter und schlechter Presse ist Kern der Pressefreiheit. Die Leser, Hörer und Zuschauer sollen entscheiden. Nur ihre reale Entscheidungsfreiheit gilt es zu sichern. Freilich kann in einer freien Wirt-schaft Pressefreiheit durch Pressekonzentration erstickt werden. Die Antwort kann jedoch nur lauten, die Vielfalt - durch Konzentrationskontrolle, Förderung von Neugründungen und ähnliches - zu sichern und gegebenenfalls wiederherzustellen.

„Und der Staatsmann, welcher für sein Land ein großes schöpferisches Werk vollbringen will, ist gezwungen, mit behutsamen und geradezu ängstlichen Schritten vorzugehen; er ist ständig von Tausenden voreiligen (und verantwortungslosen) Kritikern festgenagelt, dauernd weisen ihn Presse und Parlament zurecht... Im Grunde kann der Mann verdienstvoll, begabt, mit ungewöhnlichen Maßstäben ausgestattet sein, aber er kann sich nicht entfalten... So wird unter dem Deckmantel der demokratischen Kontrolle der Mittelmäßigkeit zum Triumph verholfen.“

Indem Solschenizyn - offenbar auf Jimmy Carter anspielend - von „ungewöhnlichen Maßstäben“ spricht, setzt er dem System demokratischer Kontrolle wiederum seine eigenen Wertvorstellungen entgegen. Das System ist jedoch erst dann in Frage gestellt, wenn die Exekutive handlungsunfähig wird. In den USA hatte Kennedy seinen Ausflug in die Schweinebucht glänzend überstanden, und selbst Richard Nixon regierte noch zwei Jahre lang nach Watergate, bis er - in anderen Ländern wäre dies vielleicht nie geschehen -zum Rücktritt veranlaßt werden konnte.

Vielfalt muß sein

Manchem mag das westliche System von Rechtsstaat und pluralistischer Demokratie „seelenlos, juristisch glatt“ erscheinen. Die staatliche Rahmenordnung ist jedoch nur ein Teil unserer Wirklichkeit. Sie erlaubt eine gesellschaftliche Vielfalt, in der die moralische Perspektive nicht nur ihren Platz findet, sondern - insofern hat Solschenizyn recht -unverzichtbar ist. Eine grundlegende Änderung des Systems ist daher nicht angezeigt.

„In Wirklichkeit ist sowohl die Welt weit tiefer gespalten als auch die Entfremdung größer und der Bruch an mehr Stellen vollzogen, als auf den ersten Blick erkennbar ist.“ Wie zutreffend diese Eingangsworte aus Solschenizyns Rede sind, zeigt sich nicht zuletzt daran, daß ein so kluger und wohlwollender Beobachter auch nach vier Jahren Aufenthalt im Westen kein rechtes Verständnis für unser politisches System gewonnen hat.

Noch weniger kennen allerdings wir den Osten. Vor allem hierin sind wir auf die Hilfe eines Alexander Solschenizyn angewiesen.

(Diesen Beitrag verdanken wir der freundlichen Nachdrucksgenehmigung der „Deutschen Zeitung“.)

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!