Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Streitereien um des Kaisers Bart

Frankreichs Politiker aller Lager beschäftigen sich derzeit vornehmlich mit Problemen, die sich eigentlich gar nicht stellen. In der Innenpolitik herrscht links und rechts vor allem Uneinigkeit vor.

Frankreichs Politiker aller Lager beschäftigen sich derzeit vornehmlich mit Problemen, die sich eigentlich gar nicht stellen. In der Innenpolitik herrscht links und rechts vor allem Uneinigkeit vor.

Die Linke ist, gelinde gesagt, pluralistisch geworden, seitdem die Kommunisten zur scharfen Opposition gegen die Regierung und noch leidenschaftlicher gegen Präsident Francois Mitterrand übergegangen sind. Außerdem stiftete die vom Präsidenten seiner Partei aufgezwungene Wahlrechtsreform in den sozialistischen Reihen erhebliche Unruhe. Denn ein nicht kleiner Teil der Abgeordneten gibt dem Mehrheitswahlrecht gegenüber dem vorgeschlagenen Proportionalsystem den Vorzug. Bekanntlich demissionierte deswegen Landwirtschaftsminister Michel Rocard und wurde so erneut zum Gegenspieler Mitterrands.

Ohne Übertreibung darf man feststellen, daß die Sozialistische Partei ihre Eigenpersönlichkeit eingebüßt hat und man in ihr vorläufig nur noch ein Werkzeug des Präsidenten sehen darf.

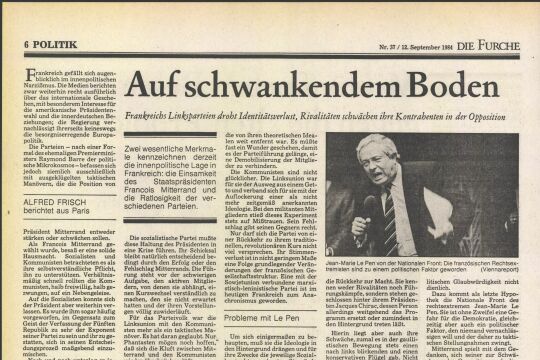

Auf der anderen Seite unternimmt der ehemalige Premierminister Raymond Barre alle erdenklichen Anstrengungen, um sich von den Parteien zu distanzieren und sich den Wählern als unabhängiger Präsidentschaftskandidat vorzustellen. Er schreckt nicht vor dem Risiko zurück, zu einem Spaltungsfaktor der Opposition zu werden und sie so vielleicht bedenklich zu schwächen.

Recht künstlich löste er außerdem eine im Grunde genommen sehr sterile - um nicht zu sagen — sinnlose Diskussion über die sogenannte „Cohabitation” aus, das Zusammenleben mit Mitterrand im Falle eines Wahlsieges der Opposition im Frühjahr 1986. Er steht im Begriff, eine ausreichende Zahl von Parlamentariern und erfolgversprechenden Kandidaten hinter sich zu scharen, um jede Regierung, die 1986 von Mitterrand gebildet werden könnte, zu Fall zu bringen, dadurch den Präsidenten zur Demission zu zwingen und sich selbst das Tor zum Elysee-Palast zu öffnen.

Die Oppositionsparteien halten es für wenig zweckmäßig, den Wählern schon jetzt eine schwere und langwierige politische Krise anzukündigen, wenn sie gleichzeitig um ihre Stimmen werben, um den politischen Kurs grundlegend zu ändern. Sie betrachten es als ihre Pflicht, so schnell wie möglich mit der Verwirklichung ihres Programms zu beginnen und es Mitterrand zu überlassen, ob er sich unterwerfen oder zurücktreten will. Für sie ist die „Cohabitation” ein falsches Problem. Entscheidend ist der politische Kurs.

Man muß aber auch zugeben, daß dies vorläufig nicht Mitterrands Absicht ist. Während seiner langen Laufbahn hat er immer wieder versucht, sich aus schiefen Lagen mit taktischen Manövern herauszuwinden.

Augenblicklich scheint er auf die Karte des nationalen Konsensus zu setzen. Er besteht weitgehend für die Europapolitik, die Verteidigung und auch für die von den Sozialisten in nicht geringem Maße liberalisierte Wirtschaftspolitik. Weshalb sollte, so meint der Präsident, auf dieser Grundlage keine Einigung zwischen den Sozialisten und den jetzigen Oppositionsparteien möglich sein?

Mitterrand unterschätzt jedoch die ideologische Verankerung — um nicht zu sagen, Verbohrtheit -eines .guten Teiles der Sozialistischen Partei und den unverkennbaren Wunsch der Wähler nach einer eindeutigen Beendigung des sozialistischen Experiments, wobei auch die Opposition wissen muß, daß es einer unmißverständlichen Wende bedarf, um das für den wirtschaftlichen Auftrieb nötige Vertrauen wiederherzustellen.

Die Lage ist jedenfalls sonnenklar. Selbst wenn die Sozialisten sich 1986 den gleichen Stimmanteil sicherten wie bei der Parlamentswahl im Juni 1981 nach dem Sieg Mitterrands, würden sie nicht mehr die absolute Mehrheit der Mandate erobern. Denn damals zogen sie aus dem Mehrheitswahlrecht den größten Nutzen, da es die jeweils stärkste Partei begünstigt. Außerdem durften sie in der Stichwahl mit der uneingeschränkten Unterstützung der kommunistischen Wähler rechnen.

Das Proportionalsystem nimmt den Sozialisten diese beiden Trümpfe. Sie führen es ein, weil sie einen massiven Stimmenrückgang befürchten und die Opposition um die Prämie des Mehrheitswahlrechts bringen wollen.

Taktische Winkelzüge

Nach den Ergebnissen der Lokalwahlen im letzten März, die ein gutes Spiegelbild der öffentlichen Meinung vermittelten, das verschiedene Umfragen zusätzlich bestätigen, schwankt der Stimmanteil der Opposition zwischen 56 und 58 Prozent. Das gibt ihr eigentlich hinreichende Gewißheit, sich die absolute Mehrheit der Mandate zu sichern und nicht auf die sowohl schwierige wie kompromittierende Zusammenarbeit mit der äußersten Rechten angewiesen zu sein.

Die augenblicklichen Manöver Raymond Barres dürften das Kräfteverhältnis nicht verändern. Es ist undenkbar, daß er eigene Listen aufstellt, denn damit würde er seine Bindungsfreiheit gegenüber den Parteien einbüßen. Die Einheitsfront der Opposition ist demnach nicht ernstlich gefährdet, während die Sozialistische Partei moralisch geschwächt ist und in ihren Reihen das Gespenst der Spaltung umgeht. Außerdem ist sie zu einem Zweifrontenkampf gegen die Kommunisten und die republikanische Opposition gezwungen.

Man fragt sich unter diesen Umständen, weshalb die französischen Politiker aller Lager mit Auseinandersetzungen über Probleme, die sich, realistisch gesehen, nicht stellen, die öffentliche Meinung verwirren und den Eindruck erwecken, taktischen Winkelzügen mehr Zeit zu widmen als gründlichen Überlegungen über die zu ergreifenden Maßnahmen gegen die Pest der Arbeitslosigkeit.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!