75 Jahre Katholische Aktion: Vom Bollwerk zum Netzwerk

Die 75-Jahr-Feier der Katholischen Aktion Österreich macht die Frage nach der Bedeutung kirchlicher Laienorganisationen wieder aktuell. Ein Rück- und Ausblick.

Die 75-Jahr-Feier der Katholischen Aktion Österreich macht die Frage nach der Bedeutung kirchlicher Laienorganisationen wieder aktuell. Ein Rück- und Ausblick.

Just zu Christi Himmelfahrt begeht die Katholische Aktion Österreich (KAÖ) ihr 75-Jahr-Jubiläum. Bei der Feier am 9. Mai in Linz wird Prominenz aus Kirche und Politik vertreten sein – von Referatsbischof Wilhelm Krautwaschl bis zu Klimaministerin Leonore Gewessler. Die Linzer Theologin Klara-Antonia Csiszar, Teilnehmerin an der Weltbischofssynode in Rom, hält die Festrede, und die KAÖ präsentiert ihr Zukunftsmanifest „Tiefe, Weite und Zukunft – gemeinsam aufbrechen“ (vgl. Artikel rechts). Die in der Einladung angesprochene „spannungsreiche Entwicklung“ dieser größten Laienorganisation im Land – vom „Bollwerk“ zur „Brücke“ zum „Pilgern im Jetzt“ – verdient also nähere Betrachtung.

Am Anfang standen zwei Päpste, denen wohl wirklich ein „Bollwerk“ vorschwebte – eine Laienorganisation als verlängerter Arm der Hierarchie. Die KA wurzelt im italienischen Laienkatholizismus des 19. Jahrhunderts, der 1903 gewählte Pontifex Pius X. wollte sie in seine Antimodernismuspolitik einspannen. 1922 wertete dann Pius XI. mit seiner Antrittsenzyklika Ubi arcano Dei die KA bedeutend auf. Er forderte die Laien zur Teilnahme am Apostolat auf, und zwar als „ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm“, wie es im Petrusbrief heißt, den 1965 auch das Dokument Ad gentes des Zweiten Vatikanischen Konzils zitierte.

Pius XI. verlieh der KA einen kirchenrechtlichen Status, förderte ihren Ausbau in vielen Ländern und wollte alle Laiengruppen unter ihrer Führung zusammenfassen. Den damals bedeutsamen säkularen Bewegungen (Gewerkschaften, areligiösen und kirchenfeindlichen Parteien) sollte eine katholische Massenbewegung entgegengestellt werden.

Das gesamte Spektrum

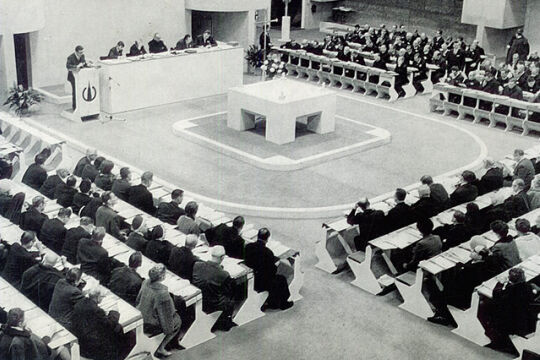

In der Erzdiözese Wien wurde die KA schon am 15. Dezember 1927 von Kardinal Friedrich Gustav Piffl feierlich proklamiert. Gesamtösterreichisch entstand sie aber erst nach 1945: Konkret beschlossen wurde sie am 12./13. Mai 1949 in Linz bei einer Versammlung engagierter Christinnen und Christen aus verschiedenen österreichischen Diözesen. Offiziell wurde dieser Beschluss ein Jahr später im Juni 1950, mit der Bestätigung durch die Bischofskonferenz. Dabei umfasste die KA das gesamte Spektrum katholischer Laiengruppierungen: Jungschar, Jugend, Hochschuljugend, Männerbewegung, Frauenbewegung, Akademiker und Arbeitnehmer. Sie bekam aber kein Monopol, denn neben der KA überlebten alte Vereinigungen wie vor allem der CV in der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV), und es bildeten sich weitere, darunter die sogenannten Erneuerungsbewegungen.

Heute sind alle mit der KA im Katholischen Laienrat Österreichs (KLÖ) vertreten. Dieses Gremium erreichte aber nie solche Bedeutung wie das Zentralkomitee der deutschen Katholiken in Deutschland, daher hat die KA nach wie vor besondere Bedeutung, obwohl sie nur einen Teil der Laien repräsentiert.

Vom ersten KAÖ-Präsidenten, dem Schriftsteller Rudolf Henz (1949–1958), bis zum heutigen, dem Theologen und „Klimapilger“ Ferdinand Kaineder (seit 2021), prägten große Persönlichkeiten die Entwicklung der Organisation. Viele kamen aus dem Schul- und Bildungsbereich, zum Beispiel Hans Kriegl (1958–1964), Eduard Ploier (1976–1985), Eva Petrik (1991–1997) oder Luitgard Derschmidt (2003–2012). Ludwig Weiß (1970–1976) war Politiker, Paul Schulmeister (1985–1988) ORF-Journalist. Christian Friesl (1997–2003) und die ehemalige FURCHE-Geschäftsführerin Gerda Schaffelhofer (2012–2018) sind theologisch ausgebildet und publizistisch tätig.

Als geistliche Assistenten begleiteten bedeutende Priester – nämlich der heute noch als Kunstförderer bekannte Otto Mauer, der Pastoraltheologe Ferdinand Klostermann und der langjährige Wiener Hochschulseelsorger Karl Strobl – die ersten Jahrzehnte der KA. Später übten Pater Alois Kraxner, Heinrich Schnuderl, Pater Erhard Rauch, Matthias Beck und Paul Zulehner diese wichtige Funktion aus, die zuletzt unbesetzt blieb.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!