Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

ENTTÄUSCHENDE BIENNALE

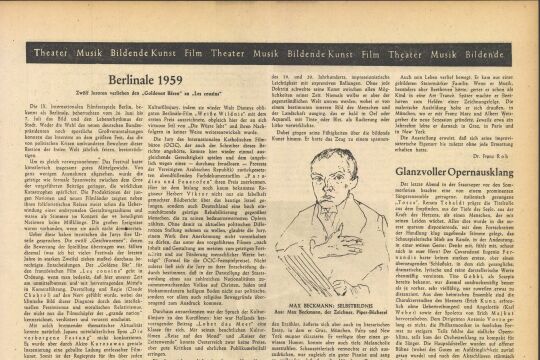

Die diesjährigen Filmfestspiele in Venedig waren in ihrer Art die konsequentesten und gleichzeitig auch enttäuschendsten und schlechtesten ihrer bisherigen Ära; konsequent insofern, als schon vor Beginn allen Sachkundigen der Gewinner des „Goldenen Löwen“ bekannt war und die Programmabwicklung auch dementsprechend gestaltet wurde — und die enttäuschendsten und schlechtesten, was die künstlerische Qualität der in und außer Wettbewerb gezeigten Filmwerke anbelangt. Um der Mostra d'Arte Cinematografica am Lido den nötigen Glanz zu verleihen, sicherte man sich große Namen: Filme von (in alphabetischer Reihenfolge) Luis Bunuel, Marcel Carne, Carl Theodor Dreyer, Federico Fellini, Akira Kurosawa, Satyajit Ray, Lionel Rogosin und Luchino Visconti sollten den blendenden Rahmen für eine Demonstration der Filmkunst unserer Gegenwart bilden; doch das Ergebnis war, gelinde gesagt, kläglich. Die großen „Alten“ gaben nichts anderes als schwache Resümees ihrer bisherigen Opera zum besten — und die wenigen „Jungen“ enttäuschten durch ihre rein äußerliche Wiederholung schon zum Klischee gewordener Originalität. Fellini zog seine, durch häßliche Reklametricks bereits berühmt gewordene „Giulietta degli spiriti“ (Julia und die Geister), ein färbiges Gegenstück zu seiner tiefenpsychologischen Selbstanalyse „8'A“, im letzten Augenblick überhaupt zurück — und so war es dann nicht mehr verwunderlich, daß Viscontis blendend gemachte, doch nur auf den Kommerz berechnete und des großen Regisseurs (der bisher noch nie in Venedig einen Hauptpreis davontragen konnte) unwürdige Geschichte einer Inzestliebe, „Vaghe stelle dell'Orsa ...“ (Sandra), das Rennen machte. Ein Rennen um einen Löwen, das die häßliche Vermutung einer „Schiebung“ nicht nur gestattet, sondern ziemlich laut werden ließ...

Ein polnischer Regisseur äußerte sich anläßlich der ersten Wettbewerbstage am Lido, daß zwar jeder Boxchampion rechtzeitig wisse, wann er den Zenith seiner Karriere überschritten habe und aufhören müsse, dies aber bei Filmleuten nicht der Fall sei. Er hat irgendwo recht. Eine Anpassung an neue Stilformen, neue und moderne Gestaltungsweise gelingt wohl nur in Ausnahmefällen. Weder das regieliche Comeback eines Fritz Lang noch eines Abel Gance — beide dem Filmschaffen ihrer großen Periode verhaftet — ist gelungen, und daß sich Willi Forst vom Film zurückgezogen hat, ist ein Zeichen einmaliger Bescheidung, die Achtung verdient. Die 26. Filmkunstschau am Lido erhärtete und bewies diese These in geradezu erschütternder Deutlichkeit ...

Der große und bewundernswerte Ketzer und Gesellschaftsrebell Luis Bunuel stellte in seinem nur 40 Minuten währenden Pamphlet über die Sinnlosigkeit jedes Glaubens, „Simeon del deserto“ (Simeon aus der Wüste), alles dar, worin er sich in seinem bisherigen Schaffen erschöpfte: Leugnung des Menschengeistes, der Religion und der Caritas; Pessimismus und Anarchismus, in bekannten Buiiuelschen Symbolen ausgedrückt, sind die Quintessenz seiner im Film wiedergegebenen Weltanschauung. Und wie viele sich von der eher amüsanten als ernst zu nehmenden Anstrengung dieses „alten Löwen“ blenden ließen, beweist der Preis der FIPRESCI, der zwar diesem Film verliehen wurde, doch aber mehr dem Gesamtwerk Bunuels zugedacht sein dürfte. Marcel Carnes „Drei Zimmer in Manhattan“ muß man wohl auch als Alterswerk bezeichnen, das in seiner Mischung von Denkweise und Stilelementen der dreißiger Jahre und einer krampfhaften Anpassung an moderne Lebensanschauungen peinliche Erinnerungen an die einstige bahnbrechende Schaffensperiode des großen Franzosen wachrief. Und selbst Carl Theodor Dreyer, der dänische Meisterregisseur, dessen „Prozeß der Jeanne d'Arc“ unter die ersten Werke der Filmgeschichte zählt, enttäuschte mit seiner karg protestantischen Verfilmung eines unmodernen schwedischen Theaterstückes über die das Leben einer Frau ausfüllenden Liebe.

Während man über die manierierte Spielerei des „nouvelle-vague“-Wunderkindes Jean-Luc Godard, dessen filmische Unarten sich in einer Wiederholung seiner bisherigen schockierenden Stileigenwilligkeit erschöpfen („Pierrot le fou“ — deutscher Verleihtitel „11 Uhr nachts“), ohne weiteres hinweggehen kann, ist der Mißerfolg des neuesten Werkes des (einzigen in Europa bekannten) indischen Regisseurs Satyajit Ray bedauerlich. „Kapurush“ (Der Feigling) wirkt wie eine mit der linken Hand gedrehte Nebensächlichkeit, die bei dem Schöpfer von „Pather Panchali“ und „Aparajito“ sehr enttäuschte; die Wiederbegegnung eines

Mannes mit seiner einstigen, von ihm verlassenen Jugendliebe als Frau eines anderen entbehrt jeder tieferen Aussage und humanitären Bedeutung — die Hauptvorzüge von Rays früheren Werken. Rogosins „Good Times, Wonderful Times“ schließlich ist die eindringlich und geschickt zusammengestellte Montage von Dokumentaraufnahmen über die Schrecken (und Ursachen) des Krieges, hineingestellt in den Rahmen einer oberflächlichen Party, bei der unwissende Ignoranten eben über diese Probleme plaudern oder philosophieren. In seiner Kontrastwirkung doppelt schockierend, bleibt die Aussage doch einseitig und subjektiv.

Toshiro Mifune, der berühmte japanische Typendarsteller aus allen Filmen Akira Kurosawas, erhielt — nunmehr in Venedig schon zum zweitenmal — den Darstellerpreis für seine Leistung in „Akahige“ („Rotbart“); diese Verleihung mag wohl umstritten sein, doch war sie das sichtbare Zeichen der Anerkennung für einen Film, dem durch den vorbestimmten Preis für Visconti eine andere Ehrung unmöglich gemacht war. (Der in Venedig verliehene Preis der O.C.I.C., des internationalen Katholischen Filmbüros, fiel auf diesen Film.) Nicht Mifunes schon eher schematisch zu bezeichnender Spielweise gebührte der Ruhm, sondern der großen Gestaltungskraft seines Regisseurs Kurosawa, der in der Schilderung der Verhältnisse eines Armenspitals in Edo zu Beginn des vorigen Jahrhunderts — abweichend von der bisherigen Schablone seiner Samurai-Abenteuerfilme — zur großen sozialen Zeitkritik und humanitären Tendenz seines Meisterfilms „Ikiru“ zurückkehrt. Es ist faszinierend zu beobachten, wie schillernd und vielfältig die Palette Kurosawas ist.

Daneben waren die beiden anderen bedeutenden filmischen Beiträge ebenfalls östlicher Provenienz, wenn auch nicht aus so weitem Abstand wie Entfernung und Anschauungsweise des japanischen Kunstwerkes. Milos Formans Opus 2, „Die Liebe einer Blonden“, zeugte von neuem von der bedeutsamen künstlerischen Entwicklung der tschechoslowakischen Filmproduktion der Gegenwart. Es wäre zu wünschen, daß die Viennale im nächsten Jahr den Film in ihr Programm aufnehmen würde — in Wien dürfte der liebenswürdigen nachbarlichen Selbstkritik ein weitaus größerer Erfolg beschieden sein, als es die italienische Mentalität ermöglichte.

Der außer Konkurrenz gezeigte, schon in Moskau prämüerte ungarische Film Zoltan Fabris „20 Stunden“ war daneben das Hauptereignis der venezianischen Filmschau, das aber leider nur von wenigen gewürdigt wurde (die Problematik des Lebens im heutigen Ungarn, nach den Ereignissen des Jahres 1956 lag den meisten westlichen Journalisten ebenso fern wie auch die mangelnde Kenntnis der ungarischen Sprache — ungenügend durch italienische Untertitel übersetzt — das Verständnis der sehr komplizierten Handlung erschwerte). Es bleibt offen, was bewunderungswürdiger ist, der ungeheure Mut, mit dem der Regisseur ein heißes Eisen (politische Fehler auf beiden Seiten) anpackt oder die genial zu nennende filmische Gestaltung, die wie ein Puzzlespiel an Hand gegenwärtiger und vergangener Episoden und Ereignisse schließlich ein klares Bild einer Situation und ihrer Ursachen zusammensetzt — eine moderne Version von Welles „Citizen Kane“, der eine ähnliche Technik anwandte. Dem bedeutungsvollen Film wurde mit dem Preis der UNICRIT, der internationalen Filmkritikervereinigung, die verdiente Ehrung zuteil.

Das eigentliche Hauptwerk der venezianischen Filmfestspiele (deren gesamtbeteiligte Werke aufzuzählen weder sinnvoll noch platzmäßig möglich ist) mußte ebenfalls außer Konkurrenz gezeigt werden (da es ansonsten notwendigerweise Visconti den Preis weggenommen hätte), Ermanno Olmis Filmbiographie „E venne un uomo“ (... und es kam ein Mensch) über Papst Johannes XXIII. Das Leben einer noch in aller Gedächtnis wirkenden großen geistigen Persönlichkeit im Film darzustellen, ist ein Problem, das bisher noch keine befriedigende Lösung gefunden hat (siehe die mißglückte Gandhi-Verfilmung „Neun Stunden zur Ewigkeit“); hier zeigt Olmi den einzig möglichen und würdigen Weg auf: er verfolgt das Leben des Heiligen Vaters, indem er einen „mediatore“, einen in schlichtem Straßenanzug gekleideten „Vermittler“ (nobel und zurückhaltend durch den Amerikaner Rod Steiger dargestellt), alle Stationen von der Geburt des Bergamesker Weinbauernsohnes Angelo Giuseppe Roncalli bis zur höchsten Krönung seines demutsvollen und von Liebe erfüllten Weges mitgehen läßt. Der Vermittler ist dabei, wenn in Sotto il Monte, im Geburtsort des Kirchenfürsten, ein Kind zur Welt kommt, wenn ein Knabe bei der Heiligen Messe ministriert, wenn ein Seminarist die Priesterweihe erhält — es sind Personen der Gegenwart, in unserer Zeit lebend, und ihre Handlungen, und doch sind es die Augenblicke, die genau so entscheidende Momente im Leben des großen Papstes waren. Voll Respekt und scheuer Ehrerbietung schildert Olmi das Werden eines wahren Menschen unserer Zeit, indem er „nicht die Geschichte eines Gesichts porträtiert, sondern die geistigen und menschlichen Qualitäten eines Mannes definiert, die ihn zu einer so außergewöhnlichen Erscheinung gemacht haben“. Leider verstand das Publikum die Absicht und große Gültigkeit dieser etwas schwierigen, vielleicht auch zu intellektuellen Gestaltungsweise zuwenig.

Diesem Film, einer Sternstunde des ansonsten wenig glücklichen diesjährigen venezianischen Festivals, anläßlich der kommenden „Wiener Internationalen Festwoche des religiösen Films“ wiederzubegegnen, wird eine große Freude sein...

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!