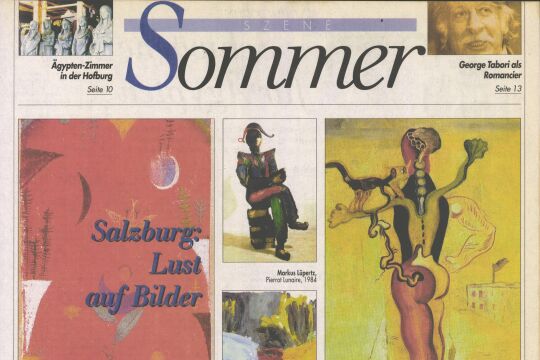

An Porträts der hauseigenen Sammlung zeigt das Museum Moderner Kunst Wien die ganze Bandbreite der Kunstentwicklung der letzten 120 Jahre.

Jahrhunderte galt das "Bildnis" nach dem religiösen Bild als bedeutendste Kunstform, auch wenn sie von Theoretikern wie dem Renaissance-Biografen Giorgio Vasari weniger als andere Gattungen geschätzt wurde. Die Porträtmalerei hatte vor allem praktischen Nutzen. Schließlich war die künstlerische Wiedergabe eines Menschen bis vor nicht allzu langer Zeit die einzige Möglichkeit, an einen Nichtanwesenden zu erinnern - ihn zu repräsentieren, zu ehren oder auch zu parodieren. Eine ganze Schar vielbeschäftigter Porträtmaler war demnach existenziell bedroht, als Daguerre 1839 die Fotografie erfand. Zugleich bedeutete diese revolutionäre Erfindung auch eine Chance für die Porträtmalerei. Sie konnte sich nun verstärkt auf die Subjektivität der Darstellung konzentrieren, da die abbildende Funktion von Porträtfotografen übernommen wurde.

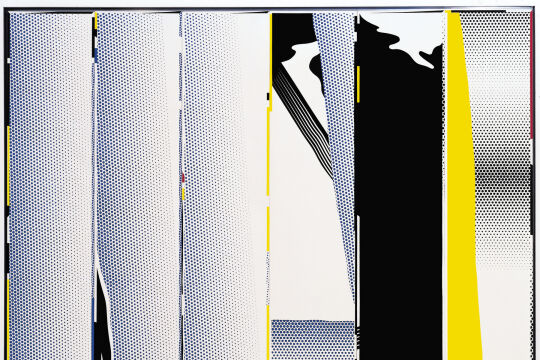

Wie vielfältige Wege Künstler seit damals eingeschlagen haben, um einen Freund, einen Prominenten oder sich selbst zu porträtieren, zeigt derzeit eine Ausstellung im MUMOK. Die Schau mit 200 Porträts - Bildern, Zeichnungen, Skulpturen, Fotos und Videos - entpuppt sich zugleich als Streifzug durch die Sammlungsgeschichte des MUMOK. Alle Werke stammen aus der hauseigenen Sammlung, und auch hier erweist sich (wie zeitgleich bei der "Minimalismus- & Pop-Art-Schau in der Albertina), dass Spar-Ausstellungen nicht die schlechtesten sind. Auf drei Ebenen hat der langjährige Kurator des Hauses, Wolfgang Drechsler, Menschenbilder unter 13 nicht immer geglückten Titeln wie "Die Individualität des Einzelnen" oder "Der Atem des Künstlers" gruppiert, die stilistisch die ganze Bandbreite der Kunstentwicklungen der letzten 120 Jahre abdecken.

Die von Kunstinsidern im Zuge der Eröffnung mitunter geäußerte Kritik an der Nebeneinanderstellung von künstlerisch hochwertigen Kunstikonen und zum Teil äußerst unbedeutenden Arbeiten ist beim Rundgang nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil. Meist sind Ausstellungen für den Besucher besonders spannend, wenn stilistisch und qualitativ ganz unterschiedliche Bilder miteinander in Dialog treten. Vor allem richtet sich die Schau nicht wie so manch andere Ausstellung zeitgenössischer Kunst an einen kleinen Expertenkreis. Sie sticht besonders dadurch hervor, dass sie für ein größeres Publikum zwanglos zu erkunden, zugleich aber lehrreich ist. Für Kunsterzieher und deren Schüler also ein Muss in diesem Frühjahr.

Da alle Bilder um ein- und dasselbe Thema kreisen, wird unübersehbar, wie verschieden Künstler formal und inhaltlich damit umgehen können. Auf Wilhelm Tönys "Doppelbildnis" (1944) lassen sich die Gesichtszüge des österreichischen Künstlers der Zwischenkriegszeit und seiner Frau nur erahnen. Beinahe puppenhaft wirken die Figuren in ihrer offiziellen Abendkleidung vor der neuen Heimat New York, in die das Ehepaar 1938 geflohen war.

Detailgetreu hat der Fotorealist Jean Olivier Hucleux hingegen das Sammlerehepaar "Peter und Irene Ludwig" (1975/76) wiedergeben, während der österreichische Avantgardekünstler Herbert Bayer auf einem "Selbstporträt" (1932) die Errungenschaften des Surrealismus fortsetzt. Er stellt sich selbst auf dieser Fotomontage wie in einem Traum dar. Man sieht den Künstler, der in den Spiegel blickt und beim Heben des Armes erkennt, dass er im Begriff ist, zu versteinern und zur Skulptur zu werden.

Manche Porträts kommen überhaupt ohne Menschendarstellung aus. So präsentiert der Nouveau-Réalisme-Star Arman seinen Künstlerfreund Ben Vautier in dem "Portrait Robot de Ben" (1962) in Form eines Holzkastens mit diversen Gegenständen aus dem Besitz seines Freundes. Er folgt damit dem alten Gedanken, dass ein Mensch nicht durch sein Aussehen, sondern durch die Dinge, mit denen er sich umgibt, erkennbar wird. Noch abstrahierter geht der koreanische "Vater" der Video- und Medienkunst Nam June Paik vor. In seiner "Egomaschine" (1974) nimmt Paik ironisch den Narzissmus vieler Selbstporträts auf die Schaufel. Er entwarf eine Schreibmaschine, auf der er alle Buchstaben bis auf vier (P, A, I, K) entfernte, so dass der Benutzer nur ein einziges Wort, den Namen des Künstlers, aufs Papier tippen kann.

Querbezüge ergeben sich zu anderen derzeit laufenden Ausstellungen. Andy Warhols legendäre Mick-Jagger-Serie korrespondiert mit seinem Mao-Zyklus in der Albertina. Und wer durch das 20. Jahrhundert erst richtig auf den Geschmack gekommen ist, wie faszinierend Porträts sein können, dem wird der Blick in die Geschichte leicht gemacht. Mit Rembrandt und Giorgione sind zwei grandiose Maler in Wien präsent, die - jeder auf seine Weise - die Geschichte der Porträtmalerei weitergeschrieben haben.

Porträts: Picasso, Bacon, Warhol...

Bis 27. Juni im MUMOK

Museumsplatz 1, 1070 Wien,

Di -So 10-18, Do bis21 Uhr

www.mumok.at

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!