Die Tsunami-Flutkatastrophe hat innerhalb weniger Augenblicke große Landstriche Südostasiens verwüstet. Trotz internationaler Proteste schreitet aber auch eine andere Verwüstung mit katastrophalen Auswirkungen für die Region zügig voran: exzessive Waldrodungen.

Wird es 1990 noch Wald geben?" So schlimm wie es die 1949 vom niederländischen Forstkommissar in Kalimantan (Borneo) gestellte Frage vermuten lässt, ist es dann doch nicht gekommen. Doch Südostasiens Wälder verschwinden nicht nur durch internationale Rodungskonzessionen, sondern auch durch traditionelle Bewirtschaftungsweisen. Rasante Entwaldung, damit verbundene verstärkte Erosionserscheinungen und Verlust von Boden gelten als ökologische Kernprobleme in Südostasien, aber nicht nur dort. Verantwortlich dafür ist eine Kombination aus traditionellem Wanderfeldbau, der Ausweitung von Agrarland und Wohngebiet, sowie kommerzieller Holzfällerei. Zahlreiche Studien machen neben Profitstreben, die wachsende Armut und steigenden Energiebedarf für die anhaltende Rodung verantwortlich, die trotz internationaler Protestnoten munter weitergeht.

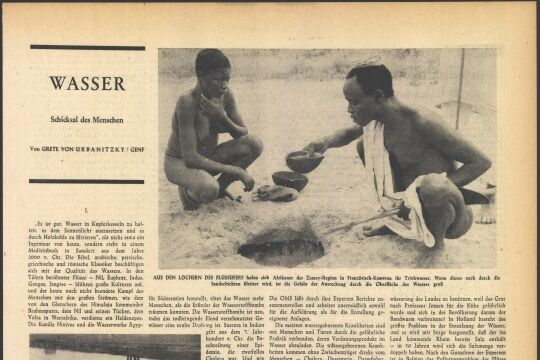

Elefanten bei der Holzarbeit

Lokalaugenschein im Mae Hong Son, Nordwestthailand, dicht an der burmesischen Grenze: Inmitten unwegsamer grüner Hügel und lichter junger Wäldchen wird immer noch - teils mit Elefantenkraft - die Holzbringung im unzugänglichen Gelände erledigt. Hilltribes, Bergvölker, werden die Menschen hier genannt, und die thailändische Regierung kämpft seit Jahrzehnten einen zähen Kampf gegen die Lebens- und vor allem Wirtschaftsweise dieser Minderheit: gegen die traditionelle Brandrodung, gegen die Opiumproduktion und für verstärkten Hochwasserschutz in der Bergregionen. Denn im Tal liegen die dicht bevölkerten Wirtschaftszentren, die durch die Erosion im Oberlauf der Flüsse immer stärker leiden.

In diesen Gunsträumen werden bis heute die politischen und wirtschaftlichen Leitbilder für die gesamte Region vorgegeben: Von Burmesen in Myanmar (Burma), Thais in Thailand, Khmer in Kambodscha und Javanesen in Java. Ethnische Minderheiten (Shan in Myanmar, Karen in Thailand, u.a.) in den Hochländern hingegen betreiben vielfach bis heute Wanderhackbau, wie sich Truong, ein gebürtiger Karen, erinnert: Seine Großeltern seien noch mit ihren Feldern weitergezogen, seine Eltern wurden bereits sesshaft gemacht. "Früher durften wir nicht einmal zur Schule gehen", beklagt er, und dennoch habe er es bis zu einem Trekking-Tourguide in Chiang Mai geschafft - dieses touristische Zugpferd im Norden Thailands lebt von scheinbar unberührten Wäldern, die aber es kaum mehr gibt.

Motorsäge statt Axt

Das negative Stereotyp der "fremden", waldzerstörenden Unruhestifter und Mohnpflanzer, das sich in den sechziger Jahren im Zuge der Kommunismusbekämpfung entwickelte, ist den etwa 800.000 Menschen im Goldenen Dreieck (Laos, Myanmar, Thailand) geblieben, die zum Teil schon vor der Ankunft der Thai auf dem heutigen Staatsgebiet Thailands siedelten.

Gummistiefel und Motorsäge statt Sandale und Axt: Auf den Märkten von Pai und Mae Salong gibt es alles und noch mehr. Die über Jahrhunderte kultivierte Subsistenzwirtschaft konnte zwar weitgehend die Selbstversorgung sicherstellen, nicht aber der beginnenden neuen Konsumorientierung gerecht werden. Auch zusätzliche Sammel- und Jagdprodukte (Harze, Wildhonig, Bambus, Pilze, Edelsteine, Kleintiere) bringen keine wesentliche Steigerung des frei verfügbaren Einkommen, marginalisieren die betroffenen Gesellschaften zusätzlich und zwingen zu einer Konzentration auf lukrative Nebenprodukte wie Mohnanbau für die Produktion von Opium und Heroin.

Schweigsam bei Mohn

Tour-Guide Truong ist schweigsam, was Mohn betrifft - die Felder seien zu weit weg, meint er, der Marsch sei gefährlich. 80 Prozent des Wanderfeldbaulandes wird immer noch mit Mohn bestellt, der mit dem traditionellen Bergreis eine perfekte Rotationskette bilden lässt: Weder die optimale Anbauhöhe (Mohn: von 900 bis 1600 Meter; Bergreis: über 1100 Meter) noch die saisonale Reifezeit (Mohn: Regenzeit = August bis Februar; Bergreis: Trockenzeit = April bis November) konkurrieren wesentlich. Doch Mohnanbau bewirkt langfristig die völlige Bodenerschöpfung, wodurch der Landverbrauch unverhältnismäßig hoch ist. Assimilation und Repression stehen seit Jahrzehnten an der Tagesordnung, wie Ruth Sharifa Djedje und Rüdiger Korff in ihrer jüngst veröffentlichten Studie (Universität Hohenheim) zur ländlichen Entwicklung der Bergregionen Thailands klarstellen. Die bloße Substitution von Mohn ist zu wenig für nachhaltige Perspektiven, solange die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unverändert bleiben.

Gewalttätige Förster

Der Generaldirektor der thailändischen Forstverwaltung stellte 1998 klar, dass er "die Koexistenz von Mensch und Wald nicht für möglich" hält. Seit damals häufen sich willkürliche Verhaftungen, Umsiedlungen, Drohungen, Zerstörungen und Gewalttätigkeiten durch Forstverwaltung und Militär, das weitgehende Befugnisse bei der Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags eingeräumt bekam. Truongs Cousins können ein Lied davon singen, nachdem ihre Maisernte vor kurzem ohne Vorwarnung niedergebrannt wurde.

Szenenwechsel. Ausgebrannte Dörfer, verwachsene Felder und rostige Stacheldrahtverhaue rund um Ambon (Molukken) und Samarinda (Borneo) bezeugen vergangene Tragödien. Gespenstisch leer wirkt so manche Siedlung, viele Flächen liegen ungewollt brach. In Indonesien sind es nicht Regierungstruppen, sondern die ursprüngliche Bevölkerung, die gegen einen Wanderfeldbau mobil macht, der gelegentlich auch gezielt verordnet wurde.

Die staatlich gelenkte "Transmigrasi", die seit den sechziger Jahren neben der Bevölkerungsentlastung der dicht besiedelten Inseln um Java zugleich die politische und militärische "Javanisierung" von Kalimantan, Irian Jaya, den Molukken, Sulawesi und Sumatra massiv förderte, hatte zuletzt längst nicht mehr den Pioniercharakter archaischer "Urwaldrodung" mit einfachen Handgeräten. Staatliche Umsiedlungsprogramme von Millionen Familien erfolgten mit intensiver, subventionierter Landaufschließung schon vor dem Eintreffen der Siedler, ohne Rücksicht auf lokale und regionale Einwände. Eine Vielzahl der Zuwanderer verfügte über keinerlei landwirtschaftliche Erfahrung, zumindest im Umgang mit tropischen, oftmals steilen und erosionsgefährdeten Rodungsgebieten - noch destruktiverer Umgang war die Folge.

Zum Bauern umgeschult

Seit Präsident Suharto, Schirmherr der staatlichen Umsiedlung, 1998 die Regierungsgeschäfte abgeben musste, haben die "Gastbauern" aus Java kein leichtes Leben mehr: Budi war vor zwanzig Jahren Straßenhändler wie viele andere in Surakarta auf Java, wurde dann zum Bauer geschult und umgesiedelt. Nun ist er wieder einmal auf der Flucht, nachdem sein Haus auf den Molukken geplündert wurde. "Alles war schwierig genug, und jetzt stehen wir wieder am Anfang", sagt Budi.

Die Brandrodung ist Grundlage des Wanderfeldbaus ("Shifting Cultivation"). Nach der Rodung und darauf folgenden Austrocknung wird das Restgewächs verbrannt, wonach die verbleibende Asche einen natürlichen Dünger für den Anbau einer Reihe von Feldfrüchten bietet (Bohnen, Chili, Mais, Pfeffer ...); durch die rasche Auswaschung der Nährstoffe sinkt der Ertrag jedoch nach einigen Jahren rapide ab, wodurch neue Flächen auf gleiche Weise urbar gemacht werden müssen - dieses Bewirtschaftungssystem hat also einen großen Flächenbedarf bei extensiver Landnutzung.

Rodung = Entwicklung

Voraussetzung für eine ökologische Tragfähigkeit dieser Feld-Wald-Wechselsysteme war die Existenz ausgedehnter, schwach besiedelter, tropischer Wälder. Die Bevölkerungsdichte sollte 50 Einwohner pro Quadratkilometer nicht überschreiten, um dem Boden ausreichende Buschbrache-Ruhephasen (sieben bis 15 Jahre) zur Regeneration zu ermöglichen.

Dirigistische Migration und Brandrodung als Instrument des "Nationbuilding" in postkolonialen, ethnisch vielfältigen Staatsgebilden wie Indonesien? Staatswald versus Lebensraum in Thailand?

Heute wird Rodung in Südostasien mit Entwicklung gleichgesetzt. Sie gilt oftmals als eine produktivere Art der Landnutzung und gibt Modernisierungsschübe für indigene Volksgruppen - zumindest aus der Sicht der profitierenden (staatlichen) Akteure. Die Forderungen (urbaner) Umweltschützer nach angepasster Entwicklung stehen wiederum den traditionellen Rechten indigener Bevölkerungsgruppen nach Beibehaltung ihrer Lebensweise entgegen. Auch wenn der Wald verloren geht, zumindest der Polit-Dschungel Südostasiens scheint lebendiger denn je zuvor. Wobei aber die Meinungen von Truong in Thailand und Budi in Indonesien ohnedies nicht gefragt sind.

Der Autor ist

Geograf und Lektor an der

Universität Wien (Ringvorlesung Südostasien, WS 04/05)

Buchtipp:

SÜDOSTASIEN

Gesellschaften, Räume und Entwicklung im 20. Jahrhundert.

Hg. von Peter Feldbauer u.a.,

ProMedia, Wien 2003,

brosch., e 20,-

Wissen

Jahr für Jahr verschwinden südostasienweit Waldgebiete von der Größe Belgiens. Satellitenaufnahmen belegen, dass allein in Indonesien seit 1985 mehr als 17 Millionen Hektar Wald verloren gegangen sind.

* Die Tieflandwälder Sumatras könnten bei anhaltender Rodungsgeschwindigkeit innerhalb der nächsten fünf Jahre völlig verschwinden.

* Die Artenvielfalt der nachwachsenden Wälder sinkt rasant: Allein auf den Philippinen gelten 80 Prozent der Flora und Fauna des Landes seit 1945 als ausgerottet.