Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Nach „Erlöser“ nur Feldwebel

Das Meßband rückt ein Stüde weiter: Der Sudan ist zum Kasernen-hof geworden, ein neuer Militärputsch bildet ama oberen Nil ein neues Kettenglied in der Serie afrikanischer Militärdiktaturen. Auch im Land des Mahdi ersetzt das Gewehr jetzt das Programm, wie es der „Rheinische Merkur“ kürzlich formulierte. (Siehe auch unseren Artikel auf Seite 6.) Es war just zur selben Stunde, als aus den Transistorradios in Busch und Steppe der afrikanischen Länder dais Lob der afrikanischen Einheit gesungen wurde: in Addis Abeba feierte die Organisation der afrikanischen Einheit (OAE) den sechsten Jahrestag ihrer Gründung.

Unter der Losung vom Antikolonia-ljsmius und Antiimperialismus beschwor der Appell neuerlich die ursprüngliche Gründungisidee der unabhängig gewordenen Nation, Völker und Stämme des schwarzen Erdteils.

Von der Einheit ist nichts mehr übrig, sieht man der Gleichheit der politischen Entwicklung das unabhängig gewordenen Afrikas seit den fünfziger Jahren ab. Der Machtwechsel im Sudan, wo Jaf ar Numarri mit einem neuen Revolutionsrat die Regierung übernahm, ist so recht zwar das letzte, aber klassische Beispiel der Machtergreifung der Militärs.

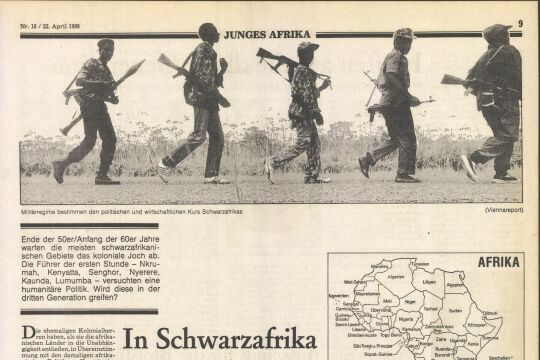

In Schwarzaifrika begann den Reigen der Militärregimes nach den endlos scheinenden Kongowirren im November 1965 mit dem General Mobutu. Der Feldwebel der belgischen Armee jagte als Oberbefehlshalber der Kongo-Truppen den Staatspräsidenten davon. In Dahomey folgte kurz später General Soglo mit einem Militärputsch, der aus Leutnants Minister machte. Am Neujaihrstag 1966 folgte die Zentralafrikanische Republik, wo in einem unblutigen Handstreich die Armee unter Oberst Bokassa die Regierung übernahm. Nur wenige Stunden später verkündete der Generalstabschef von Obervolta, Lamiaana, die „Bereitschaft“ der Armee, die „Verantwortung wahrzunehmen“.

Dann überstürzten sich die Ereignisse dm größten Staat Schwarzafrikas, in Nigerien. Arnieechef Ironsi übernahm die Macht und versprach, Gewalt, Terror und korrupte Mißwirtschaft zu beseitigen. Doch am 29. Juli 1966 erschossen ihn seine eigenen Offiziere, um den Oberstleutnant Gowon zum Staatschef zu machen.

Aber schon vorher hatte den zivilen „Erlöser“ von Ghana,, Nkrumah, auf einem Staatsbesuch in Rotchina die „afrikanische Krankheit“ ereilt. Handstreichartig übernahm General Ankrah die Regierungsgewalt in Ghana, uim sie schon bald an den neuerlich putschenden Offlzierskol-legen Afrifa abzugeben. Ghanas Nachbarstaat Togo erlebte eine Sturzflut von Putschen. Dem Präsidenten Grunitzky wurde der Laufpaß gegeben, die Armee unter dem Exfeldwebel Eyadama übernahm die Maiöht, ohne sie wieder herzugeben.

Der kleine Bruder des Kongo, das ehemals französische Kongo-Brazza-ville jagte seinen geistlichen Präsidenten 'ism August 1966 ins Exil, um in einer Serie massakerartiger Umstürze schließlich und endlich eine Militärdiktatur uniter dem Regime des linksorientierten Fallsctoirm-jägerhauptmanns Ngouabi zu werden.

Unblutig entfernten junge Offiziere in Mali den Präsidenten Keita und liquidierten einen wichtigen Außenpasten Moskaus und Pekings in Westafrika.

Kurz später folgte das Königreich Burundi. Dann Sierra Leone, wo das Militär die Präsidenten nach Stamm und Clique hintereinander wechselte, um schließlich dem Oberstleutnant Juxon-Smith Platz zu machen. Als letztes Glied folgte nun der Sudan, wo innenpolitische Probleme zur „Putschreife“ drängten. Im Sudan tobt seit Jahren ein grausamer Bürgerkrieg, der Informationen zufolge — dem Genooid in Biafra in nichts nachstehen soll. Aber vor dem Hintergrund ungelöster Stammes- und Völkerfehden wickelten sich auch fast alle anderen Militärputsche in Afrika ab. Die legendären Führer der Unabhängig-keits- und Freiheitsbewegungen der ersten Stunde versuchten, den Ländern Verfassungen von mehr oder weniger demokratischem Zuschnitt zu geben, ohne zum Großteil auf den Stammesföderalismus und -egoismus Rücksicht zu nehmen. Der Versuch vieler Potentaten der ersten Stunde, die Unabhängigkeit mehr als Recht denn als Pflicht aufzufassen, führte zum rapiden Verfall des nationalen Ethos, das auch keine weltanschauliche Grundlage besaß. So fiel die Autorität der zivilen Führer, die zum Großteil noch uniter der Kolonialverwalltung in demokratischen Wahlen gewählt wurden, ins Bodenlose, weil Größenwahn und Uneinsichtigkeit in die eigenen wirtschaftlichen Möglichkeiten das Demokratisch-Zivile schlechthin diskreditierten. Nachdem Arbeitslosigkeit und Hunger zahllose Länder heimsuchten, unternahm die einzig intakte Organisation — die Armee — fast naturgemäß und durchaus berechtigt fast überall die Macht. Es gibt keine Norm, nach der man Wert oder Unwert des Militärregimes ermessen könnte. Afrikas Weg wiederholt nur die Geschichte der Sozietäten. Doch hat sich bisher gezeigt, daß die Macht der Armee durchwegs stabilisiert und leichter zum Aufbau einer funktionierenden Gesellschaft führt.

Der Staatsstreich im Sudan ist nicht der letzte gewesen. Afrika bleibt ein unruhiger Kontinent. „Europas natürlicher Partner“, wie selbst de Gaulle es zu formulieren beliebte, ist bestenfalls ein Gebilde zerbeulter, vom Bürgerkrieg geplagter und von Krisen geschüttelter Wehrloser der Interessensphären.

Vor diesem Horizont mag die Ruhe nicht verblüffen, die die weißen Herren in Südafrika, Rhodesien und in den portugiesischen Kolonien an den Tag legen: Schwarzafrika hat zu viele eigene Sorgen, um sich um die Schwarzen in den „Kolonialregimen“ ernsthaft zu kümmern. Und weil die afrikanische Einheit ferner denn je ist, beschränkt sich der Krieg zwischen Weiß und Schwatrz auch nur auf die Propaganda.

Immerhin: Die Grundrechte der Bevölkerung werden anderswo nicht übler verletzt als in den Ländern unter weißer Führung. Auch unter schwarzen Bajonetten lebt man gefährlich — und miserabel.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!