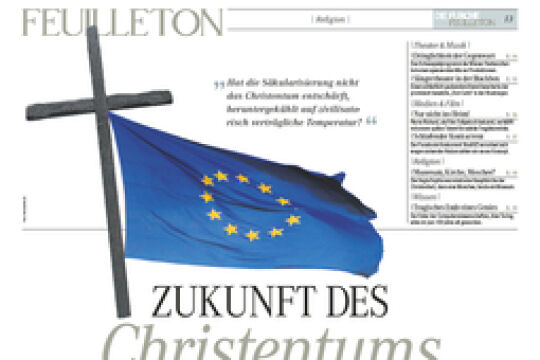

In der Debatte um Kreuze bzw. Kruzifixe im öffentlichen Raum ist ein Argument oft zu hören: Man müsse das zentrale Symbol des Christentums vor den Apologeten eines bloßen „Kulturchristentums“ schützen. Stellvertretend für viele und, wie es seinem intellektuellen Format entspricht, besonders klar formulierte es der reformierte Theologe Ulrich Körtner (Presse, 11. 11.): „Wer am Kreuz Anstoß nimmt, hat möglicherweise mehr von der Anstößigkeit der christlichen Botschaft verstanden als so mancher ‚Kulturchrist‘.“

Das ist im Kern gewiss richtig – auch wenn man nicht jedem, der Kreuze aus der Öffentlichkeit verbannt sehen will, unterstellen sollte, ihm sei es um die Ernsthaftigkeit und Radikalität des christlichen Glaubens zu tun. Solche gibt es sicher, aber den meisten geht es doch wohl eher um ein spezifisches Verständnis von Religionsfreiheit im Sinne einer Freiheit von Religion. Auch das ist legitim, aber man muss dann nicht so tun, als hätten die „Kreuzkritiker“ generell ein besonders ausgeprägtes Sensorium für das Anstößige des Kreuzes.

Authentisches Christentum

Darüber hinaus aber ist vor allem die Frage von Belang, was es denn mit dem apostrophierten „Kulturchristentum“ auf sich habe. Ihm steht ja in der skizzierten Argumentationslinie zumindest implizit so etwas wie ein „richtiges“, „wahres“ oder „authentisches“ Christentum gegenüber. Lässt sich dieses aber von jenem fein säuberlich trennen? Wohl kaum.

Natürlich ist eine bewusst und entschieden gelebte Glaubensüberzeugung etwas anderes als christlich geprägte (Alltags-)Kultur, wie sie sich in Stadt- und Ortsbildern, in Brauchtum, Feiertagen und religiöser Symbolik manifestiert. Aber es ist doch so, dass Ersteres ohne Zweiteres auf Dauer nicht auskommt. Glaube braucht Kultur als Basis, entsteht daraus und wird in diesem Kontext weitertradiert.

Aber zeigt nicht die Geschichte des Christentums, dass es gerade dort besonders überzeugend gelebt wurde, wo es sich Repression und Feindseligkeit gegenübersah? Man konnte, um bei der jüngeren Vergangenheit zu bleiben, doch auch und vielleicht besonders authentisch in den ehemaligen atheistischen Diktaturen des Ostblocks Christ sein. Oder sogar in China, das – im Unterschied zum europäischen Osten – nicht einmal christlich geprägt ist.

Das stimmt aufs Erste besehen – doch gerade dort konnte der christliche Glaube nur dadurch überleben, dass sich irgendeine Form von Sub-Kultur entwickelte, die eben sehr wohl auch im alltäglichen Leben und „äußerlichen“ Dingen ihren Niederschlag fand. Religion als Privatsache im strengen Sinn, als rein verinnerlichte, individuelle Veranstaltung ohne Anhalts- und Bezugspunkte im Umfeld – das funktioniert nicht.

Geistige, spirituelle Leerstellen

Dort, wo der christliche Glaube kulturprägend geworden ist, läuft er freilich Gefahr, satt und lau zu werden – wodurch ihm auf lange Sicht wiederum die kulturelle Basis wegzubrechen droht. Hier halten wir zur Zeit in Europa. Aus welchen Quellen aber würde sich eine weitgehend entchristlichte Kultur speisen, auf welche Ressourcen könnte sie anstelle der überkommenen jüdisch-christlichen zurückgreifen? Das vermag niemand zu sagen.

Denn eines sollte klar sein: Eine religiös oder gar weltanschaulich neutrale Kultur kann es nicht geben. Es gibt immer eine Art von „Leitkultur“, die auch dort noch wirkt, wo sie nicht als solche wahrgenommen oder gar explizit abgelehnt wird. Man kann an den Wänden die Kreuze abhängen – die würden dann vielleicht tatsächlich leer bleiben. Risse man Kirchen nieder (wovon freilich niemand redet, die aber viel stärker den öffentlichen Raum prägen), blieben die solcherart entstandenen Plätze indes mit Sicherheit nicht leer, entstünde dort anderes (nicht unbedingt anderes Religiöses). Noch viel mehr gilt dies für die geistigen und spirituellen Leerstellen unserer europäischen Gesellschaften.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!